Rayleigh wave group velocity tomography beneath Dabie-Sulu and its adjacent areas from ambient seismic noise

-

摘要: 大别-苏鲁造山带是中国大陆东部地区最重要的构造带之一. 为了研究该地区上中下地壳的速度结构, 选用国家数字地震台网和中国区域地震数据台网5省(山东、 安徽、 江苏、 河南和湖北)连续两年(2009年5月—2011年5月)的垂直向地震记录, 进行背景噪声互相关处理, 叠加得到了台站对间的面波经验格林函数. 采用多重滤波法提取了近4000条频散曲线, 并反演得到了研究区10—25 s的瑞雷波群速度分布结果. 通过分析大别-苏鲁及其邻区的瑞雷波群速度结构图像, 发现不同构造块体具有不同的瑞雷波群速度结构: ① 研究区内的郯庐断裂带及其周边地区包括鲁西地块和胶北地块上中下地壳均表现出明显的高速异常, 可能是在拉张环境下岩浆岩上涌, 导致高速、 高密度的变质岩在地壳富集而形成; ② 苏鲁高压变质带的瑞雷波速度在10—25 s周期内明显高于其它地区, 其上中下地壳均表现出较高的群速度结构特征, 认为苏鲁高压变质带至少延伸到下地壳, 而大别造山带在10 s时表现出高速特征, 但在15—25 s没有明显的高速特征, 故无法从其结果中判断大别高压变质带的垂向延伸范围; ③ 华北板块上中下地壳均表现为低速特征, 体现了研究区内华北板块的大陆地壳减薄特征.Abstract: The Dabie-Sulu orogenic belt is one of the major structural belts in eastern China. In order to obtain the S-wave velocity structure beneath the study area, we obtain Rayleigh wave empirical Green’s functions after cross-correlation and stacking between all possible station pairs using continuous vertical components seismograms recorded by Shandong, Anhui, Jiangsu, Henan and Hubei seismograph networks and China Broadband Digital Seismograph Network during May 2009 to May 2011. Then we extract nearly 4000 Rayleigh wave group velocity dispersion curves by using the multiple filtering method, and group velocity maps at 10—25 s are reconstructed by inversion. The ambient noise group velocity maps reveal that there are evident Rayleigh wave group velocity differences among different tectonic regions. ① Tanlu fault and its surrounding areas including Luxi block and Jiaobei block exhibit higher velocity anomaly in the crust, which may be caused by the enrichment of the higher velocities and higher density metamorphite rocks in the crust in the extensional environment. ② Rayleigh wave group velocity is apparently higher beneath the Sulu high-pressure metamorphic belt at the period of 10—25 s. Upper, middle and lower crust presents higher group velocity structure, which implies that the metamorphic belt extends probably down to the lower crust. On the other hand, it is difficult to define the range of the Dabie high-pressure metamorphic belt, because high velocity appears only at the period of 10—15 s. ③ Lower velocity characteristic of upper, middle and lower crust beneath North China block indicates that the crust there is thinning.

-

Keywords:

- Dabie-Sulu orogenic belt /

- ambient noise /

- Rayleigh tomography /

- crustal structure

-

引言

大别-苏鲁及其邻区位于中国大陆东部沿海地区(110°—123°E,29°—39°N),跨越山东、江苏、安徽、河南和湖北5省.研究区内构造背景复杂(图 1),郯庐断裂带中南段自南向北北东穿越了大别造山带、上扬子板块、苏鲁造山带和华北地块.根据地质和地球物理资料综合分析,可将该区的演化过程分为4个阶段(王小凤等,2005): 二叠纪末,华北与华南板块拼合基本结束,形成大别-苏鲁造山带;侏罗纪期间,郯庐断裂带中南段左行平移,将大别-苏鲁造山带错开,使其分别位于郯庐断裂带的东西两侧;早白垩到古第三纪,该区处于拉张时期,形成一系列的伸展构造,火山、岩浆活动发育;新第三纪,研究区处于挤压时期,郯庐断裂带表现为左旋扭动.近年来,随着数字地震台站的增加,已经取得了很多关于中国东部地区面波成像的成果.例如,滕吉文等(2001反演得到了中国东南大陆及陆缘剪切波三维速度成像,Huang等(2009用面波成像方法研究了华北岩石圈结构,李永华等(2009用面波方法研究了上扬子克拉通壳幔速度结构,鲁来玉等(2009分析了华北科学探测台站背景噪声的特征,潘佳铁等(2011研究了华北瑞雷波层析成像,郑现等(2012探讨了中国大陆东部地区瑞雷波速度结构等.上述研究成果虽然有部分覆盖了本文的研究区域,但由于受到研究区域的选择和台站分布的限制,并未针对大别-苏鲁及其邻区的瑞雷波速度结构及其地质意义进行详细的讨论.

![]() 图 1 研究区主要构造背景和台站(红色三角形)分布图(构造线根据杨文采和余长青(2001简化得到) Ⅰ . 大别造山带;Ⅱ . 华北板块;Ⅲ . 苏鲁造山带;Ⅳ . 扬子板块.A. 鲁西地块;B. 胶北地块;C. 苏鲁高压变质带;D. 大别高压变质带Figure 1. Regional tectonic setting of the study area and location of stations (red triangles) where the tectonic lines are simplified from Yang and Yu (2001 Ⅰ . Dabie orogenic belt; Ⅱ . North China block; Ⅲ . Sulu orogenic belt; Ⅳ . Yangtze block; A. Luxi block; B. Jiaobei block; C. Sulu high-pressure metamorphic belt; D. Dabie high-pressure metamorphic belt

图 1 研究区主要构造背景和台站(红色三角形)分布图(构造线根据杨文采和余长青(2001简化得到) Ⅰ . 大别造山带;Ⅱ . 华北板块;Ⅲ . 苏鲁造山带;Ⅳ . 扬子板块.A. 鲁西地块;B. 胶北地块;C. 苏鲁高压变质带;D. 大别高压变质带Figure 1. Regional tectonic setting of the study area and location of stations (red triangles) where the tectonic lines are simplified from Yang and Yu (2001 Ⅰ . Dabie orogenic belt; Ⅱ . North China block; Ⅲ . Sulu orogenic belt; Ⅳ . Yangtze block; A. Luxi block; B. Jiaobei block; C. Sulu high-pressure metamorphic belt; D. Dabie high-pressure metamorphic belt噪声层析成像方法是近年来快速发展的一种无源(被动)层析成像法.这种方法通过对不同台站相当长的时间段(几个月—几年)连续记录的背景噪声进行互相关计算得到台站间地下介质的经验格林函数,再通过时-频分析提取频散曲线,获得各个周期的群(相)速度,然后通过一定的反演算法获得每一点的群(相)速度.Lobkis和Weaver(2001通过理论和实验证实了两个地震台站之间的经验格林函数与噪声互相关函数之间的微分关系.Campillo和Paul(2003通过对不同台站的地震尾波记录进行互相关计算,提取了台站间的格林函数.Shapiro和Campillo(2004对连续地震噪声数据进行互相关运算,提取了台站间的面波格林函数,并测量了群速度频散曲线.Shapiro等(2005应用噪声层析成像得到了美国加州瑞雷波速度分布图.在传统的地震面波成像中,地震震源要均匀分布于各个方位中,且地震数量要多,确保研究区域内有很好的射线覆盖,以保证有足够高的分辨率.而噪声层析成像只要有分布均匀、数量足够的台站,即使在地震较少的地区也可以得到分辨率较高的速度图像,同时台站的密集分布也能提高短周期的速度分布的分辨率.本文中由于研究区跨度不到15°,在这种情况下,噪声层析成像法具有独特的优势.本文选用最新的观测资料 山东、江苏、安徽、河南和湖北5省两年的连续地震记录(2009年5月—2011年5月),得到了大别-苏鲁及其邻区10—25 s的瑞雷波群速度结构特征,并结合已有的地质与地球物理研究成果,对其速度分布及其可能的地质含义进行了探讨.

1. 资料处理

1.1 资料选择

研究区跨过5个主要构造区: 苏鲁造山带、大别造山带、郯庐断裂带、华北板块和扬子板块.根据该区的构造特点,本文选用了国家数字地震台网和中国区域地震数据台网5省(山东、安徽、江苏、河南和湖北)宽频带地震台的两年连续地震记录(2009年5月—2011年5月)(郑秀芬等,2009).与前人研究相比,本文使用台站更加密集,针对性更强.

1.2 单台数据预处理

本文采用的单台数据处理包括去均值、去零漂、去仪器响应、滤波、截取每小时的波形记录.将每天的连续记录平均分为24段,每一段连续记录进行5—100 s的带通滤波,采用One-bit方法对时域进行归一化处理(即时间序列中大于0的数据置于1,小于0的数据置于-1),以消除地震对相关计算的影响.

1.3 相关计算及叠加处理

为了得到频散曲线,首先挑选出所有可能的台站对,计算其每段时间序列互相关函数,并截取时间段-600—600 s之间的互相关函数,然后将两年内所有时间段的互相关函数进行叠加,最终得到任意两个台站间的噪声互相关函数.图 2给出了以湖北JYU台为中心,与其它所有台站进行相关和叠加运算得到的经验格林函数,按照台站对的距离进行排列,并进行5—50 s的带通滤波.可以看出,噪声互相关函数不是绝对对称的,表明噪声源具有方向性,在两个相反方向上,背景噪声源的强度不同(鲁来玉等,2009).

1.4 群速度频散曲线提取

本文基于Herrmann等(2001的CPS3. 30 (computer program in seismology)程序,采用多重滤波法得到频散曲线.图 3a给出了湖北JYU台与山东GAY台台站对的大圆弧路径,该大圆弧路径穿过了大别造山带、郯庐断裂带和苏鲁造山带;图 3b给出了瑞雷波经验格林函数及频散曲线示意图.从台站对间面波格林函数的滤波分析及其频散曲线可以看出,10—15 s 频散不明显,而15—30 s频散特征比较明显. 本研究共获取了近4 000条频散曲线,并选取了台站间距为2—3倍波长(Yao et al,2006)的台站对频散曲线结果进行分析.图 3c为JYU-GAY台站对的经验格林函数不同频带滤波后的波形图.

![]() 图 3 瑞雷波经验格林函数及其频散曲线示意图 (a) JYU-GAY台站对的大圆弧路径;(b) 由多重滤波法提取的瑞雷波群速度频散曲线;(c) 沿图(a)的经验格林函数不同频带滤波后的结果Figure 3. Schematic diagram of Rayleigh wave empirical Green’s functions and dispersion curves (a) Great circle ray path between the station-pair JYU and GAY; (b) Rayleigh wave group velocity dispersion extracted by multiple filtering method; (c) Empirical Green’s functions filtered in different frequency bands along the path in Fig.(a)

图 3 瑞雷波经验格林函数及其频散曲线示意图 (a) JYU-GAY台站对的大圆弧路径;(b) 由多重滤波法提取的瑞雷波群速度频散曲线;(c) 沿图(a)的经验格林函数不同频带滤波后的结果Figure 3. Schematic diagram of Rayleigh wave empirical Green’s functions and dispersion curves (a) Great circle ray path between the station-pair JYU and GAY; (b) Rayleigh wave group velocity dispersion extracted by multiple filtering method; (c) Empirical Green’s functions filtered in different frequency bands along the path in Fig.(a)2. 瑞雷波群速度层析成像

2.1 面波层析成像方法

将研究区网格化,利用筛选后的瑞雷波频散曲线,编程计算每条射线与网格的交点,并计算每条射线穿过每个网格的射线长度,得到系数矩阵Gij和穿过每个网格的总射线数.最后编写反演算法,计算研究区域的瑞雷波速度结构. M表示射线总数,n表示网格总数,mj表示第j个网格的慢度,Gij表示第i条射线穿过j网格的长度,di表示实测每条射线的走时,则可以构建线性方程组为

写成矩阵形式为

为了求解上述反问题,采用Barmin等(2001的反演方法,以求下列目标函数最小:

式中: C为观测数据的协方差矩阵,这里取为单位矩阵I;G为N×M矩阵,M为射线路径数目,N为模型网格数目.为确保求解过程的稳定性,引入正则化矩阵Q,N×N维矩阵Q的形式为

式中,F为空间平滑约束矩阵.N×N维F矩阵的元素为

其中

H矩阵控制模型的权重,N×N维H矩阵形式为

阻尼因子α和空间平滑因子σ控制解的空间平滑度,阻尼因子β和λ控制模型的先验信息.α,σ,β和λ 4个阻尼参数的选择主要依据射线密度和台站的分布,根据分辨率测试不断调节,最后得到大小合适的参数(马小军,2014).本文最后使用的参数设置为α=600,σ=400,β=1和λ=0.43.

为了求解上述目标函数的最小化问题,将式(3)作如下变形:

This page contains the following errors:

error on line 1 at column 1: Start tag expected, '<' not foundBelow is a rendering of the page up to the first error.

This page contains the following errors:

error on line 1 at column 1: Start tag expected, '<' not foundBelow is a rendering of the page up to the first error.

对式(9)采用共轭梯度LSQR算法迭代求解.

2.2 分辨率估计

地震层析成像的反演结果受到射线分布、测量数据误差、模型参数化、反演算法等影响,因此为了评价反演结果的可靠性,需要对数据、模型和反演方法进行分辨率测试.目前采用较多的两种分辨率测试方法为: 检测板分辨率测试方法和空间分辨率核函数方法.本文采用Lévěque等(1993通过计算空间格点的评价分辨率核函数方法,并以此函数表示成像结果的分辨率.

模型的估计值为

其中广义逆算子G+为

模型的分辨率矩阵为

因此模型的空间分辨率矩阵为

对于空间中第i个网格的分辨率为

式中,Rij为网格i和网格j中心点之间的距离,rij为分辨率矩阵R的元素.

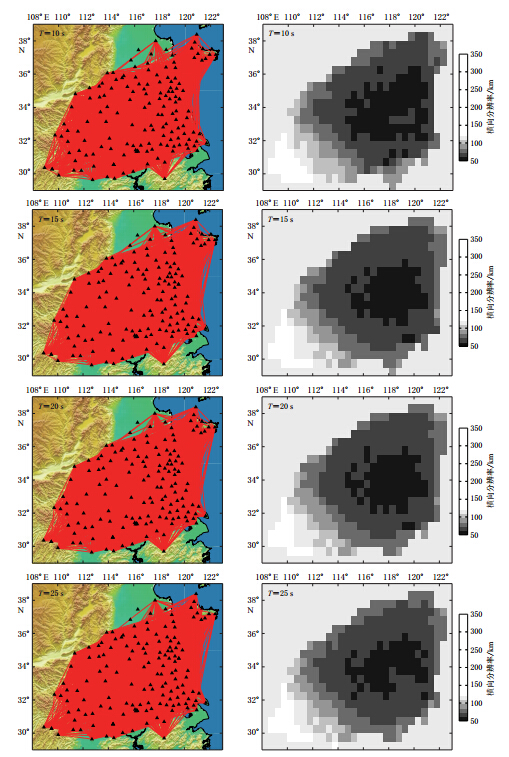

图 4为本文采用Lévěque等(1993进行分辨率测试的结果.可以看出: 10—25 s周期的射线覆盖密度较高,主要集中在50—150 km范围内;射线分布的均匀性直接影响反演结果的分辨率,如射线覆盖密度较为均匀的大别-苏鲁地区分辨率为100 km左右,可信度较高.

2.3 瑞雷波成像结果

瑞雷波速度分布图像是根据混合路径频散曲线直接反演得到的结果,某一周期的群速度对λ/3深度的剪切波最为敏感(Lin et al,2007),不同周期的群速度分布表征不同深度范围的构造差异.

图 5给出了10—25 s周期的瑞雷波群速度分布结果.从整体上可以看出,低群速度主要分布于华北板块和扬子板块,而在鲁西地块、胶北地块、苏鲁大别造山带的变质区均表现为高速异常(鲁西地块和胶北地块属于寒武纪基地地带).

10 s的群速度分布图揭示了研究区上地壳(大约10—15 km)瑞雷波速度的变化.与周 围地区相比,从整体来看在苏鲁造山带和寒武纪基地地带,瑞雷波速度达到3.0—3.1 km/s,明显高于周边地区;沿着大别造山带的高压超高压变质岩分布带,瑞雷波速度与苏鲁地带相似,表现为3.0—3.1 km/s,呈现高速条带分布;而华北盆地和扬子盆地由于沉积层比较厚而表现为低速异常;郯庐断裂带比较特殊,整条断裂带附近区域都表现出串珠状的高速异常.

15 s的群速度分布图大致揭示了研究区地壳15—20 km深度的瑞雷波分布特征.这个周期的速度分布与10 s的群速度分布图相似,华北板块和扬子板块呈现出明显的低速异常,其范围与10 s的近似;胶北地块的前寒武纪基地及苏鲁高压变质区呈现出明显的高速特征;大别造山带的高速特征不明显;郯庐断裂带附近区域仍 出现高速异常,横向不均匀性也相对明显.

20 s的群速度分布图揭示了中地壳瑞雷波速度的变化.可以发现,华北板块和扬子板块仍表现为低速异常特征;苏鲁造山带仍表现出高速异常;而大别造山带横向变化均匀,没有速度异常;郯庐断裂带附近区域的高速异常迅速减弱.

25 s的群速度分布图揭示了下地壳瑞雷波速度的变化,其受莫霍面起伏影响较大.地壳厚度为31—35 km,是减薄大陆地壳;莫霍面埋深36—39 km,属于残留山根地壳.大别造山带和苏鲁造山带的地壳厚度均高于周边地区,高速特征依然很明显,体现残留山根地壳特征;华北板块地壳的厚度相对较薄,瑞雷波速度仍表现为低速特征,可能体现了减薄大陆地壳的特征(徐纪人等,2003;徐纪人,赵志新,2004).

综上,不同周期的瑞雷波速度可以反映出研究区的构造特征.苏鲁造山带及其高压、超高压变质带和寒武纪基地表现出明显的高速分布,说明该地区的高速、高密度的变质岩结构是该地区表现为高速异常的根本原因.而华北板块表现出的低速特征,则可能与大陆地壳减薄有关.

3. 大别-苏鲁及其邻区瑞雷波成像结果分析

郯庐断裂带是中国东部地球物理场的分界线.在磁场上呈现出一条北北东向的正磁性异常(魏斯禹,滕吉文,1990),其重力场表现为规模较大的布格重力异常梯度带.从重力资料得到的莫霍面可知,郯庐断裂带莫霍面埋深比周边略浅一些(殷秀华等,1980).从本文的结果来看,瑞雷波的速度结构也表现出同样的特性.在中上地壳郯庐断裂带两侧均表现为高速异常,尤其在鲁西地块和胶北地块的上中下地壳均表现出明显的高速异常. 其横向速度变化较大,表现出与周边块体不同的特征.根据王小凤等(2005研究结果,郯庐断裂带自白垩世以来处于拉张体制的构造环境,地幔物质受到扰动,物质上涌,在地表形成裂谷型玄武岩和大陆溢流玄武岩.郯庐断裂带两侧中上地壳、鲁西地块和胶北地块地壳的高速异常,可能是在这种拉张环境下岩浆岩上涌,导致高速、高密度的变质岩在地壳富集而形成的.

大别-苏鲁高压变质带是由于早、中三叠纪扬子板块向华北板块俯冲时,岩石圈的物质被拖曳至地幔深部,形成高压变质作用;又由于晚三叠纪的拉张作用,使得经高压变质后的岩石在地表出露,从而形成了该地区经典的高压变质带.大别高压变质带与苏鲁高压变质带高速异常特征不同.肖骑彬等(2008研究苏鲁地区的深部电性特征,发现该地区的高电阻率一直延伸到80 km.徐纪人和赵志新(2004以及赵志新和徐纪人(2005通过P波的三维速度成像,发现大别-苏鲁地区的P波速度在上地壳呈现出明显的高速异常且上凹,中地壳增厚、下地壳埋深较深等特点.从本文的结果来看,苏鲁高压变质带的瑞雷波高速特征在25 s周期中仍很明显,因此认为苏鲁高压变质带高速异常与该地区的高压变质带垂向延伸范围相关,而且变质带至少延伸到下地壳.而大别地区地表地形复杂,中上地壳表现出高速特征,中下地壳并未发现高速的现象,上地壳的瑞雷波速度结构与地形相关,因此目前无法确定大别高压变质带垂向的延伸范围.

华北板块处于活化期,岩石圈大规模减薄(朱日祥等,2011). 从本文的成像结果来看,在地壳范围内,华北板块一直表现出低速特征,莫霍面比大别-苏鲁造山带地区浅,体现大陆地壳减薄的特征.

4. 结论

本文选用山东、安徽、江苏、河南和湖北5省数字地震台站2009年5月—2011年5月两年的连续地震记录,经过单台和双台处理得到台站对间近4 000条频散曲线,采用Barmin等(2001的反演方法,反演得到了研究区10—25 s的瑞雷波群速度分布结果.结合地质和地球物理资料,本文得到初步结论如下:

1) 郯庐断裂带及其周边地区(鲁西地块和胶北地块)上中下地壳均表现出高速异常,其横向速度变化较大,这可能是在拉张环境下,由于地幔物质上涌,下地壳的物质与地幔物质进行交换,高速、高密度的变质岩在地壳富集,形成了中上地壳的高速异常特征.

2) 苏鲁高压变质带的高速异常一直延伸到下地壳,而大别高压变质带只在上地壳出现高速.上地壳的瑞雷波速度结构受地表的影响很大,因此我们认为苏鲁高压变质带至少延伸到下地壳,而大别的超高压变质带垂向延伸范围目前无法确定.

3) 研究区内的华北板块上中下地壳均表现为低速特征,体现了该区域内华北板块的大陆地壳减薄特征.

-

图 1 研究区主要构造背景和台站(红色三角形)分布图(构造线根据杨文采和余长青(2001简化得到) Ⅰ . 大别造山带;Ⅱ . 华北板块;Ⅲ . 苏鲁造山带;Ⅳ . 扬子板块.A. 鲁西地块;B. 胶北地块;C. 苏鲁高压变质带;D. 大别高压变质带

Figure 1. Regional tectonic setting of the study area and location of stations (red triangles) where the tectonic lines are simplified from Yang and Yu (2001 Ⅰ . Dabie orogenic belt; Ⅱ . North China block; Ⅲ . Sulu orogenic belt; Ⅳ . Yangtze block; A. Luxi block; B. Jiaobei block; C. Sulu high-pressure metamorphic belt; D. Dabie high-pressure metamorphic belt

图 3 瑞雷波经验格林函数及其频散曲线示意图 (a) JYU-GAY台站对的大圆弧路径;(b) 由多重滤波法提取的瑞雷波群速度频散曲线;(c) 沿图(a)的经验格林函数不同频带滤波后的结果

Figure 3. Schematic diagram of Rayleigh wave empirical Green’s functions and dispersion curves (a) Great circle ray path between the station-pair JYU and GAY; (b) Rayleigh wave group velocity dispersion extracted by multiple filtering method; (c) Empirical Green’s functions filtered in different frequency bands along the path in Fig.(a)

-

期刊类型引用(4)

1. 邵志刚,刘琦,潘正洋,王武星,武艳强,周斌,孟令媛,孙小龙,冯蔚,王芃,魏文薪,刘晓霞,尹晓菲,王振宇,戴娅琼,解滔,闫伟,刁洋洋. 中国陆区未来1—3年地震趋势与长期危险区发震紧迫程度预测研究. 地震. 2025(01): 214-261 .  百度学术

百度学术

2. 鲍子文,洪德全,汪小厉,李玲利. 南华北地区地震活动特征分析. 华南地震. 2019(03): 42-48 .  百度学术

百度学术

3. 张双凤,王想,李守勇,张冀东. 从中等地震活动分析华北应力水平变化过程. 华北地震科学. 2017(03): 56-60+72 .  百度学术

百度学术

4. 蔡昕芮. 中国地震发生频数及区域性特征的计算统计分析. 统计与管理. 2016(11): 52-54 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: