Determination of parameters for the 20 April 2013 Lushan MW6.7(MS7.0) earthquake in Sichuan Province

-

摘要: 2013年4月20日四川芦山MW6.7(MS7.0)地震发生后, 中国地震台网中心(CENC)发布了地震速报参数. 该文利用中国国家地震台网97个台站的资料对地震速报参数进行了修订, 得出: 四川芦山MW6.7地震的发震时刻为北京时间8时2分47.5秒(世界时间0时2分47.5秒), 震中位置为30.30°N、 102.99°E, 震源深度17 km. 该地震的面波震级为MS7.0, 短周期体波震级为mb6.0, 中长周期体波震级为mB7.0; 利用波形反演的方法计算了震源机制解, 得到的最佳双力偶解的参数分别为节面Ⅰ: 走向17°/倾角48°/滑动角80°; 节面Ⅱ: 走向212°/倾角43°/滑动角101°, 矩震级为MW6.7. 中国地震台网中心发布本次地震为面波震级MS7.0, 而美国地质调查局(USGS)国家地震信息中心(NEIC)发布为矩震级MW6.6. 为了消除这种差别, 建议我国也应将矩震级作为对外发布的首选震级, 使震级的发布与国际接轨.Abstract: After the Lushan MW6.7(MS7.0) earthquake on 20 April, 2013 in Sichuan Province, this paper revised the earthquake parameters rapidly issued by China Earthquake Networks Center (CENC), based on the data from 97 stations of China National Seismic Network. The results are: the origin time of the earthquake is 08:02:47.5 Beijing time (00:02:47.5 UTC), the epicenter is located at (30.30°N, 102.99°E) and the focal depth is 17 km; the surface wave magnitude of the earthquake is MS7.0, the short period body wave magnitude is mb6.0 and the moderate-long period body wave magnitude is mB7.0. The focal mechanisms are calculated by waveform inversion and the two nodal planes of the best double couple solution are: for the nodal plane Ⅰ strike 17°/dip 48°/slip 80°, and strike 212°/dip 43°/slip 101° for the nodal plane Ⅱ; the moment magnitude is MW6.7. In addition, in view of the fact that the magnitude issued by CENC is MS7.0, while that by USGS/NEIC is MW6.6, so it is suggested that China should issue MW as the preferred magnitude so as to make the magnitude report in accordance with international convention.

-

Keywords:

- Lushan earthquake /

- earthquake parameter /

- magnitude /

- focal mechanism

-

引言

据中国地震台网中心测定, 2013年4月20日北京时间8时2分46秒(世界时间0时2分46秒)在我国四川省芦山县发生了矩震级为MW6.7(面波震级为MS7.0)的地震. 该地震发生在龙门山断裂带上的西南段, 是继2008年5月12日汶川面波震级MS 8.0地震之后的又一次破坏性地震, 已造成13个市州69个县150万余人受灾.

地震发生以后, 中国地震台网中心和国际上的地震机构都快速测定了该地震的参数, 并及时向社会发布了地震信息. 本文综述了这些机构对芦山地震参数的测定情况, 并利用中国国家地震台网的波形数据测定了震源机制解, 收集了97个台站资料, 对该地震的参数进行重新测定, 正式编辑出版了《中国数字地震台网观测报告》, 为地球科学研究提供资料.

1. 地震参数速报

为进一步提高地震速报的实效性, 中国地震局监测预报司于2011年9月启动了自动地震速报能力评估工作, 对自动地震速报系统的运行情况、 漏报情况、 误报情况及参数精度进行了全面的统计分析. 2012年5月监测预报司在中国地震台网中心成立项目组, 启动了“自动地震速报综合触发平台”的开发工作, 2013年1月16日该平台通过验收, 从2013年4月1日起, 自动地震速报结果正式对外发布.

2013年4月20日8时2分57秒, 中国地震台网中心警报声响起, 自动定位系统显示在四川省芦山县发生了一次较大的地震. 8时3分43秒(地震发生后57 s), 自动地震速报系统测定出了地震的发震时间、 震中位置和震级, 2分钟内便发出了第一报: “08时02分四川省雅安市雨城区附近发生5.9级左右地震, 最终结果以正式速报为准”. 中国地震局领导、 地震监测人员、 地震应急人员随即收到手机短信, 并迅速启动应急预案. 中国地震局网站(中国地震局, 2013)、 中国地震信息网(中国地震台网, 2013 )、 新浪微博、 腾讯微博、 新华社、 中央电视台等媒体均在第一时间收到速报信息, 并通过网站和微博向社会公众发布. 8时14分4秒, 中国地震台网中心发布正式速报结果: 震中位置为北纬30.3°、 东经103.0°, 震源深度为13 km, 面波震级为MS7.0. 中央电视台新闻频道在8点30分播发了四川省芦山县发生了MS7.0地震的消息.

地震发生后世界各地的地震机构, 如美国地质调查局(USGS, 2013)、 瑞士地震服务中心(Schweizerischer Erdbebendienst, 2013)、 德国格拉芬堡地震观测中心(SZGRF Home, 2013)、 欧洲地中海地震中心(European-Mediterranean Seismological Centre, 2013)等也都迅速测定并在各自的网站上发布了这次地震的参数. 中国地震台网中心和各国际地震机构快速测定的芦山地震参数的结果如表1所示.

表 1 中国地震台网中心和国际地震机构速报的芦山地震参数Table 1. The rapid report parameters of Lushan earthquake from CENC and other international seismological institutions

就震级而言, 从全球各地震机构公布的地震速报结果看, 最先公布的震级是面波震级和体波震级, 然后是矩震级. 随着观测资料的增加, 各地震机构测定的参数也在发生变化, 如USGS/NEIC于当日把面波震级 MS6.9修订为矩震级 MW6.6, 俄罗斯科学院把体波震级修订为 mb6.5, 面波震级修订为 MS7.0.

2. 地震参数修订

2.1 地震参数

本文利用中国国家地震台网97个地震台的震相数据对芦山 MW6.7地震进行了重新定位, 得到芦山地震的震中位置为30.30°N、 102.99°E, 发震时刻为北京时间8时2分47.5秒, 震源深度17 km. 定位误差为: 在水平面上, 误差椭圆长半轴4.7 km, 短半轴 3.9 km , 椭圆长半轴方位角为138°; 震源深度的误差为2.4 km. 我们使用63个国家地震台的资料测定芦山地震的面波震级为 MS7.0, 用 55个国家地震台的资料测定该地震的短周期体波震级为 mb6.0, 用51个国家地震台的资料测定中长周期体波震级为 m B7.0. 本文以及USGS/NEIC修订后的芦山地震的参数如表2所示.

表 2 本文和美国地质调查局国家地震信息中心(USGS/NEIC)修订后的芦山地震参数Table 2. The revised parameters of Lushan earthquake by this paper and USGS/NEIC

芦山地震发生以后, 各地震机构汇集到了更多的地震台站资料, 对地震速报结果进行了修订, 编辑了地震观测报告. 美国USGS/NEIC利用全球地震台网(global seismic network, 简写为GSN)774个台站的震相到时重新进行了地震定位, 并利用其中的50个台站的资料计算了面波震级, 结果为 M S6.8; 用370个台站测定的短周期体波震级结果为 m b6.5;用波形反演的方法得到的矩震级为 M W6.7(表2).

2.2 面波震级

本文和NEIC测定面波震级的详细情况如表3和表4所示. 由于历史的原因, 我国和美国所使用的测定面波震级的公式不同, 测量方法也有一些差异(刘瑞丰等,2006).通过对大量的实测资料进行分析与对比表明,中国地震台网测定的面波震级总体上要比美国NEIC测定的结果平均偏高0.2(刘瑞丰等, 2006). 从本次地震的面波震级测定结果看, 本文得出的测定结果比NEIC测定面波震级大0.1. 考虑到上述系统偏差, 应当说两者的结果是一致的.

表 3 本文用以测定芦山地震面波震级(MS)的台站、 震中距、 方位角及测定结果Table 3. The epicentral distances and azimuths of the seismic stations used to determine the surface magnitude of the Lushan earthquake and the results in this paper

注: 震中距1°≈110 km. 表 4 美国地质调查局国家地震信息中心(USGS/NEIC)测定的芦山地震面波震级(MS)的台站、 震中距、 方位角及测定结果Table 4. The epicentral distances and azimuths of the stations used to determine the surface magnitude MS of the Lushan earthquake from USGS/NEIC and the results

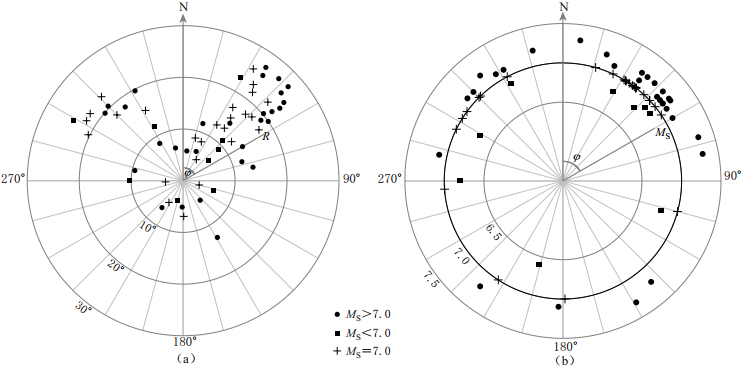

注: 震中距1°≈111.1 km. 图1a是在平面极坐标中本文测定面波震级所使用的台站震中距 R、 方位角φ 和所测定的震级大小的分布图. 图中N是正北方向. 圆点表示该台测得的 MS>7.0, 方块表示该台测得的 MS<7.0, 十字表示该台测得的 MS=7.0. 图1b是本文测定面波震级所使用的台站方位角和所测定的面波震级大小的分布图. 图中实线圆圈表示落在该圆圈上的地震台测得的面波震级为 MS7.0.

![]() 图 1 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(10°, 20°, 30°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.5, 7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角Figure 1. The size distribution of the magnitudes measured by the stations at epicentral distance R and azimuth φ (a) and azimuth φ (b)In Fig. 1a the numbers 10°, 20°, 30° marked on the circles represent epicentral distances; In Fig. 1b the numbers 6.5, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuths

图 1 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(10°, 20°, 30°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.5, 7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角Figure 1. The size distribution of the magnitudes measured by the stations at epicentral distance R and azimuth φ (a) and azimuth φ (b)In Fig. 1a the numbers 10°, 20°, 30° marked on the circles represent epicentral distances; In Fig. 1b the numbers 6.5, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuths本文测定面波震级所使用的台站为63个, 震中距范围为3.2°—27.2° (1°≈111.1 km),台站的方位分布比较均匀. 测得的面波震级最大的台站是兰州、 蒙城、 琼中和南京等4个台站, 震级为 MS7.3; 测得的面波震级最小的台站是攀枝花台, 震级为 MS6.6.

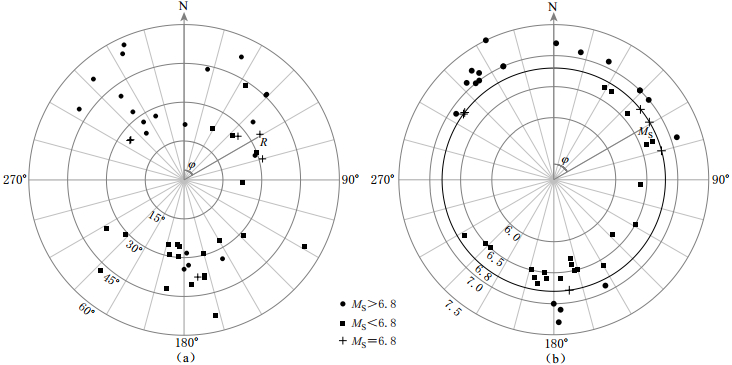

图2a是在平面极坐标中NEIC所使用的全球地震台站震中距 R、 方位角φ 和所测定的震级大小分布图. 图中, N是正北方向, 圆点表示该台测得的 MS>6.8, 方块表示该台测得的MS<6.8, 十字表示该台测得的MS=6.8. 图2b是NEIC所使用的全球地震台站方位角和所测定的震级大小的分布图, 图中实线圆圈表示落在该圆圈上的地震台测得震级为MS6.8.

![]() 图 2 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的NEIC台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(15°, 30°, 45°, 60°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.0, 6.5, 6.8,7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角Figure 2. The size distribution of the magnitudes measured by the NEIC stations at distance R and azimuth φ (a)and azimuth φ (b) In Fig. 2a, the numbers 15°, 30°, 45°, 60° marked on the circles represent epicentral distances; in Fig. 2b the numbers 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuths

图 2 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的NEIC台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(15°, 30°, 45°, 60°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.0, 6.5, 6.8,7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角Figure 2. The size distribution of the magnitudes measured by the NEIC stations at distance R and azimuth φ (a)and azimuth φ (b) In Fig. 2a, the numbers 15°, 30°, 45°, 60° marked on the circles represent epicentral distances; in Fig. 2b the numbers 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuthsUSGS/NEIC测定面波震级所使用的台站为49个, 震中距范围为21.40°—57.10°, 台站的方位分布较均匀. 测定面波震级最大的台站是LVZ台, 震级为MS7.5; 测定面波震级最小的台站是DAV和UGM台, 震级为MS6.3.

从图1和图2可以看出, 测定震级偏大的台站主要分布在震中的东北和西北方向, 测定震级偏小的台站主要分布在震中的西南和东南方向.

3. 震源机制

本文利用国家地震台网的实时波形数据, 采用波形拟合方法确定震源机制解(Dzie-wonski et al, 1981). 该方法采用少量地震台站的远震长周期体波和面波的波形记录, 确定震源的地震矩张量和最佳点震源的位置参数. 通过本征值计算, 可以得到地震矩张量的本征值和本征向量, 也即主应力轴的值和取向, 并计算了最佳双力偶模型的两个节面解, 得到了标量地震矩和矩震级.

地震发生以后, 国内外的研究者和地震机构利用数字地震台网观测资料测定了该地震的震源机制解(陈运泰等, 2013; 刘超等, 2013; 张勇等, 2013). 从测定结果看(表5), 不同机构测定的震源机制解相当一致, 矩震级大都为MW6.6和MW6.7, 表明芦山地震的震源机制与2008年5月12日汶川地震的震源机制相当一致, 都是以逆断层为主兼有小量右旋走滑分量的剪切错动, 但右旋走滑分量比汶川地震要小.

表 5 本文和不同地震机构测得的芦山地震震源机制Table 5. The focal mechanisms of Lushan earthquake contributed by this paper and other seismological institutions

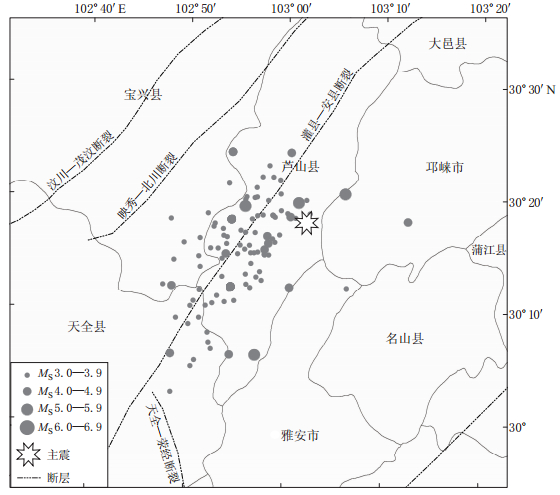

注: 表中θ为走向, δ为倾角, λ为滑动角. 4. 余震分布

截至2013年5月31日16时, 中国地震台网中心和四川省地震局共记录到余震1万144次, 其中 MS≥3.0余震134次, MS5.0—5.9地震4次, MS 4.0—4.9地震23次, MS 3.0—3.9地震107次, 最大余震是北京时间2013年4月21日17时5分发生的 MS5.4地震. 本次地震最大的特点是余震频繁, 在震后48小时内发生 MS≥3.0地震90次, 占目前所有 MS≥3.0地震的67.16%, 余震分布如图3所示. 从图3可以看出, 芦山地震的余震主要沿龙门山断层向西南方向展布. 这些是地震台网的定位结果, 研究人员要根据这些地震目录和震相数据做出更精确的地震定位结果.

5. 讨论与结论

芦山MW6.7地震是自动地震速报系统运行20天后, 第一次向中国地震局和新浪微博、 腾讯微博、 新华社、 中央电视台等媒体发布全自动地震速报信息的地震, 在57 s内由 于使用的台站数量偏少, 使得自动测定为MS5.9, 到2分钟自动测定的震级可以达到MS6.8, 因此自动地震速报系统要在地震速报的速度与精度之间寻找合适的平衡点.

本文的研究结果表明: 芦山地震的发震时刻为北京时间8时2分47.5秒, 震中位置为30.30°N、 102.99°E, 震源深度为17 km. 其面波震级为MS7.0, 短周期体波震级为mb6.0, 中长周期体波震级为mB7.0, 矩震级为MW6.7. 通过对比可知, 不同机构的定位结果差别不大, 同类震级之间差别也不 大. 本文得到的面波震级为MS7.0, NEIC的面波震级为MS6.9. 由于我国与NEIC面波震级之间存在系统偏差, 0.1的差别在两者系统偏差范围之内(刘瑞丰等, 2006). 本文得到的矩震级为MW6.7, 美国地质调查局(USGS)和全球矩心矩张量项目(GCMT)的矩震级都为MW6.6. 但我国和美国对外发布的震级差别较大, 根据“地震震级的规定”(全国地震标准化技术委员会, 1999)的要求, 我国对外发布的震级为面波震级, 因此中国对外发布的震级是面波震级MS7.0, 而美国则把矩震级作为对外发布的首选震级(USGS, 2002), 美国对外发布的震级是矩震级MW6.6. 因此社会公众、 新闻媒体和政府官员认为中国和美国测定的芦山地震的震级差别为0.4.

为了消除这种差别, 我国应尽快与国际接轨, 将矩震级作为对外发布的首选震级. 矩震级是一个描述地震绝对大小的力学量, 它是一个均匀的震级标度. 无论是对大震还是小震、 微震甚至极微震, 无论是对浅震还是深震, 均可测量地震矩, 地震矩不会“饱和”. 目前矩震级已成为世界上大多数地震台网和地震观测机构优先使用的震级标度(USGS, 2002; 陈运泰,刘瑞丰, 2004; Bormann et al, 2009).

-

图 1 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(10°, 20°, 30°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.5, 7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角

Figure 1. The size distribution of the magnitudes measured by the stations at epicentral distance R and azimuth φ (a) and azimuth φ (b)In Fig. 1a the numbers 10°, 20°, 30° marked on the circles represent epicentral distances; In Fig. 1b the numbers 6.5, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuths

图 2 震中距为R、 方位角为φ (a)和方位角为φ (b)的NEIC台站上所测定的震级大小分布图 图(a)中圆圈旁的数字(15°, 30°, 45°, 60°)为震中距; 图(b)中圆圈旁的数字(6.0, 6.5, 6.8,7.0, 7.5)表示面波震级MS, 最外层圆圈旁的数字(90°, 180°, 270°)为方位角

Figure 2. The size distribution of the magnitudes measured by the NEIC stations at distance R and azimuth φ (a)and azimuth φ (b) In Fig. 2a, the numbers 15°, 30°, 45°, 60° marked on the circles represent epicentral distances; in Fig. 2b the numbers 6.0, 6.5, 6.8, 7.0, 7.5 marked on the circles represent surface magnitude MS, and 90°, 180°, 270° marked on the outmost circle are azimuths

表 1 中国地震台网中心和国际地震机构速报的芦山地震参数

Table 1 The rapid report parameters of Lushan earthquake from CENC and other international seismological institutions

表 2 本文和美国地质调查局国家地震信息中心(USGS/NEIC)修订后的芦山地震参数

Table 2 The revised parameters of Lushan earthquake by this paper and USGS/NEIC

表 3 本文用以测定芦山地震面波震级(MS)的台站、 震中距、 方位角及测定结果

Table 3 The epicentral distances and azimuths of the seismic stations used to determine the surface magnitude of the Lushan earthquake and the results in this paper

注: 震中距1°≈110 km. 表 4 美国地质调查局国家地震信息中心(USGS/NEIC)测定的芦山地震面波震级(MS)的台站、 震中距、 方位角及测定结果

Table 4 The epicentral distances and azimuths of the stations used to determine the surface magnitude MS of the Lushan earthquake from USGS/NEIC and the results

注: 震中距1°≈111.1 km. 表 5 本文和不同地震机构测得的芦山地震震源机制

Table 5 The focal mechanisms of Lushan earthquake contributed by this paper and other seismological institutions

注: 表中θ为走向, δ为倾角, λ为滑动角. -

陈运泰, 刘瑞丰. 2004. 地震的震级[J]. 地震地磁观测与研究, 25(6): 1-11. 陈运泰, 杨智娴, 张勇, 刘超. 2013. 从汶川地震到芦山地震[J]. 中国科学: 地球科学, 43(6): 1064-1072. 刘瑞丰, 陈运泰, Bormann P, 任枭, 侯建民, 邹立晔. 2006. 中国地震台网与美国地震台网测定震级的对比: Ⅱ. 面波震级[J].地震学报, 28(1): 1-7. 刘超, 许力生, 陈运泰. 2013. 2013年4月20日四川芦山7.0级地震(1.0版)[EB/OL]. [2013-06-30]. http://www.cea-igp.ac.cn/tpxw/266824.shtml. 全国地震标准化技术委员会. 1999. 地震震级的规定(GB17740-1999)[S]. 北京: 中国标准出版社. 张勇, 陈运泰, 许力生. 2013. 芦山4·20地震破裂过程及其致灾特征初步分析[J]. 地球物理学报, 56(4): 1408-1411. 中国地震局. 2013. 4月20日8时2分四川省雅安市芦山县发生7.0级地震[EB/OL]. [2013-04-20]. http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/479/20130420081617262668243/index.html. 中国地震台网. 2013. 四川省雅安市芦山县发生7.0级地震[EB/OL]. [2013-04-20]. http://www.csi.ac.cn/manage/fastReport.jsp?id=13e24ca9cde00. Bormann P, Liu R F, Xu Z G, Ren K X, Zhang L W, Wendt S. 2009. First application of the New IASPEI teleseismic magnitude standards to data of the China National Seismographic Network[J]. Bull Seismol Soc Am, 99(3): 1868-1891.

Dziewonski A M, Chou T A, Woodhouse J H. 1981. Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity[J]. J Geophys Res, 86: 2825-2852.

European-Mediterranean Seismological Centre. 2013. M6.6-Western Sichuan, China-2013-04-20 00:02:48 UTC[EB/OL]. [2013-04-20].http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=313375.

Schweizerischer Erdbebendienst. 2013. EQ Information: Region: Sichuan, China-Magnitude: 6.6[EB/OL]. [2013-04-20].http://www.seismo.ethz.ch/eq/latest/eq_detail_w/index_EN?id=c21pOmdvdi51c2dzL291dC4yMjkzMzkxLTAuNDkxNjc3NjIyMDYyNTQ3LzIwMTMwNTA2MTEyNTQ1L29yaWdpbi8x.

SZGRF Home. 2013. Results of manual seismogram analysis at SZGRF[EB/OL]. [2013-04-20]. http://www.szgrf.bgr.de/analysis-reports/index.html.

USGS. 2002. New USGS Earthquake Magnitude Policy[R]. MCEER Information Service News. 1-3.

USGS. 2013. M6.6-56 km WSW of Linqiong, China (BETA) [EB/OL]. [2013-04-20]. http://comcat.cr.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000gcdd.

-

期刊类型引用(6)

1. 许英才,郭祥云. 2022年6月1日四川芦山M_S6.1地震的震源参数及其构造启示. 地球物理学报. 2023(08): 3202-3217 .  百度学术

百度学术

2. 李艳娥,陈学忠. 2008年汶川M_S8.0地震在2013年芦山M_S7.0地震和2014年康定M_S6.3地震破裂区引起的库仑破裂应力. 地震. 2019(01): 136-145 .  百度学术

百度学术

3. 畅柳,杨博,张风霜,许明元,杨国华. 基于GPS和水准数据的2013年芦山7.0级地震震源滑动模型. 地震地质. 2017(03): 561-571 .  百度学术

百度学术

4. 许才军,周力璇,尹智. 2013年Ms 7.0级中国芦山地震断层曲面模型的构建及其滑动分布的大地测量反演. 武汉大学学报(信息科学版). 2017(11): 1665-1672 .  百度学术

百度学术

5. 王林,周青云,王峻,李文巧,周连庆,陈翰林,苏鹏,梁朋. 基于深部地震资料与地表变形资料的芦山地震发震构造研究. 地震地质. 2016(02): 458-476 .  百度学术

百度学术

6. 赵荣涛,安美建,冯梅,张士安,张纪中,侯春堂. 利用余震震中分析芦山M_S7.0地震发震构造. 地震学报. 2015(02): 205-217+370 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(5)

下载:

下载: