Present crustal deformation characteristics from GPS and seismic activities in Xinjiang region

-

摘要: 新疆地区GPS区域站1999—2007年、 2009—2011年观测资料分析结果表明, 该地区水平运动速率分区性明显; 2011年6月以来该地区中强地震增强. 该文在分析区域站水平运动速率特征的基础上, 对2011年1月—2012年3月20个GPS连续观测站基线变化时间序列进行了分析. 结果表明, 各观测站坐标变化量在2011年4月后整体上变大, 新疆地区地壳运动增强, 但具体到不同的山区和盆地, 基线变化趋势各异. 其中, 塔里木盆地和准噶尔盆地内部变形相对较小, 主要变化发生在天山中南部, 出现明显的南北向挤压缩短.Abstract: Based on the velocity analysis of GPS regional sites in Xinjiang region during 1999—2007 and 2009—2011, the horizontal movement characteristics of the sites are obviously partitioned by the longitude 85°E and latitude 43°N. Since June of 2011, earthquakes become frequent and strong in the region. Analyzing the horizontal motion velocity characteristics, this paper studies the baseline time series from 20 continuous GPS stations during January of 2011 through March of 2012. The results show that the baseline variations of those stations have become larger from April of 2011, and further show the crustal movement of the Xinjiang has become stronger at the same time. However, in mountains and basins, the trends of baseline changes are different. The trends are relatively small in Tarim and Junggar basins. Whereas, in the central and southern Tianshan, crustal deformation changes prominently and crust shortens sharply due to the north-south compression.

-

引言

新疆地区是盆、 山地震构造区. 区内阿尔泰山、 准噶尔盆地、 天山、 塔里木盆地、 西昆仑山相间分布,在地貌特征上表现为强烈的隆起山系和大面积下降盆地相间的格局,是我国主要的内陆地震活动区(李祥根,2010). 据200余年的不完全统计,该地区MS≥4.7地震达600余次. 其中MS8.0以上地震3次,MS7—7.9地震16次. 2011年6月以来,中强地震活动明显增强,于2012年6月30日在和静、 新源交界处(84.8°E,43.4°N)发生了最大震级MS6.6地震,地震震中位于天山中部,其周围历史地震较为活跃(郭铁栓,2012).

地震是在应变积累达到地壳的极限应变值或已有断层上的应力积累达到了断层的抗剪强度时发生,而由于地壳的不均匀性,在内力与外力的作用下产生的不均匀地壳形变可以通过地表形变测量得到(张国民等,2001). 近代GPS技术在大地形变测量中广泛应用,“中国地壳运动观测网络”和“中国大陆构造环境监测网络”等重大工程项目(以下简称“陆态网络”)在新疆地区建有200多个观测站,覆盖主要的地震活动带,并于近年来进行了多期观测,可以较方便地获取新疆整个地区现今地壳形变特征,研究地壳形变与地震活动之间的关系. 其它相关研究局限在新疆地区的部分区域,如南天山—帕米尔(李杰等,2012)以及天山及其邻近地区等的研究(王晓强等,2007),得到了一些有意义的结论. 本文基于新疆地区GPS区域站水平运动速率研究结果,重点分析20个GPS连续站2011年1月—2012年3月基线变化及其与地震活动的关系.

1. GPS区域站水平运动速率特征

陆态网络200多个GPS区域站最近的两期观测时间为2009年和2011年. 数据处理应用美国麻省理工学院(MIT)和加州大学圣地亚哥分校Scripps海洋研究所(SIO)研制的GPS数据处理软件GAMIT/GLOBK 10.4,首先利用GAMIT解算单日解,再利用GLOBK将单日解进行整体平差. 在整网平差过程中,利用GLOBK将2009年每天的多个单日松弛解和全球IGS跟踪站的5个单日松弛解合并,得到一个包含所有GPS测站的全球分布的松弛解. 2011年也按相同的方法进行处理. 最后将2009年和2011年得到的两个松弛解文件再用GLOBK处理,并选用软件提供的全球稳定框架点作为旋转基准求取观测站位移及误差. 数据处理过程中对用于最小二乘估计的参数进行先验约束,对质量差的松弛解文件进行自动剔除,解算结果内符合精度满足要求. 通过欧拉旋转最终获得ITRF2008框架下相对于欧亚板块的水平运动速率,共包含新疆地区和西昆仑部分区域223个区域站水平速率. 1999—2011年速率解算误差及结果见胡亚轩等(2012)文章. 该速率解算误差及结果与1999—2007年长时间段运动趋势基本相同(胡亚轩等,2012; 王伟等,2012). 新疆地区各时段的水平运动速率均表现出明显的分区性. 北纬43°以南的塔里木地块GPS速率不仅大小发生变化,方向也从最南部的NW逐渐转向NE; 以北的观测站以NE向运动为主,速率变化也明显小于南侧观测站. 以东经85°为界,西部观测站N向速率较大,并从西向东递减,由大于20 mm/a递减到零点几个mm/a; E向速率较小,从西向东有一定量的增大,从大约-5 mm/a递增到5 mm/a; 东部观测站N向速率较小,差异性不很明显,基本在零点几个mm/a; E向速率稍大,多在5 mm/a以上(图 1). 整个速率变化可看出天山这一亚洲地区最年轻的山系由于受到印度板块与欧亚板块在喜马拉雅山地区碰撞、 挤压楔入的影响,继续隆升形成再生造山带并不断向北逆推的过程(王晓强等,2007).

2. GPS连续站基线时间序列分析

陆态网络在新疆地区先后建有29个GPS连续观测站(图 1),数据处理过程与区域站相同. 其中20个站点观测时间较长,分布在新疆构造区的5个不同区域,于2011年1月—2012年3月基本上每天均进行观测,各观测站之间共形成190个基线对. 本文主要以塔里木盆地南缘的XJHT作为基线相对参考点,结合其它有代表性的基线对,基线变化取每个观测量与第一次观测量的差值,进行分区分析各观测站之间基线变化趋势.

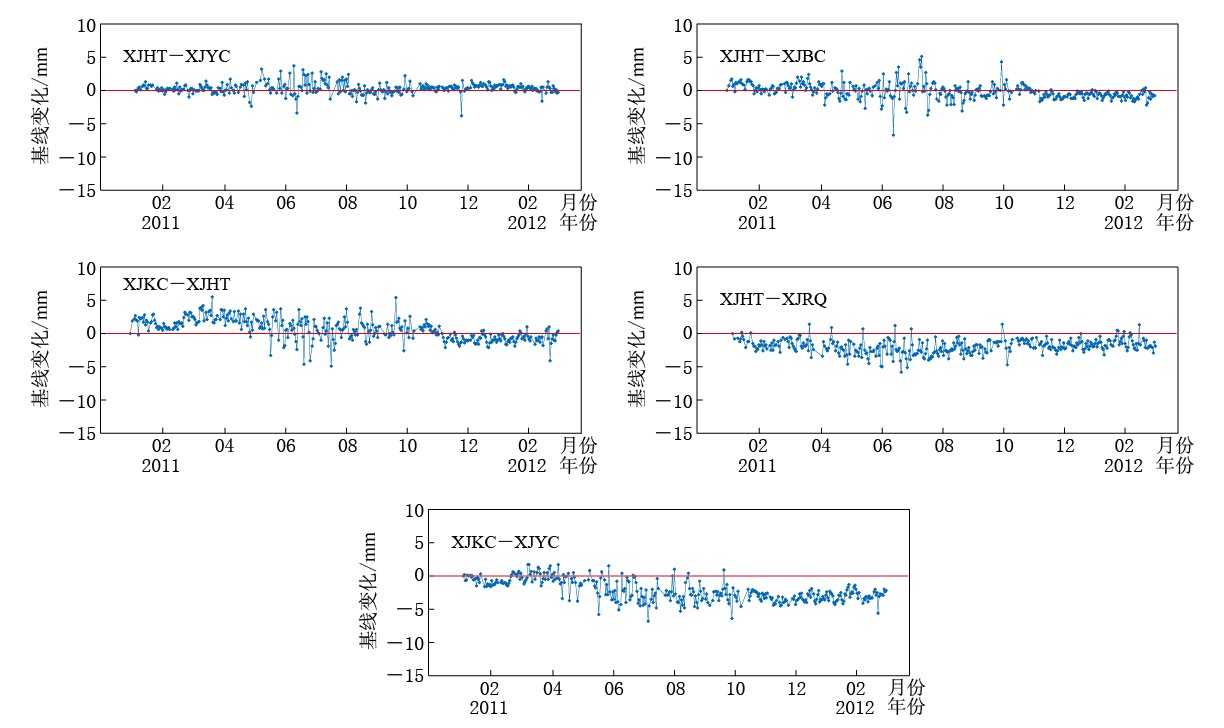

2.1 塔里木盆地

塔里木盆地内的5个连续观测站位于盆地的边缘,与XJHT组成4对基线(图 2). 从图 2可看出盆地内连续站之间基线变化相对较小,基本在5 mm之内,表明该盆地是一个变形较小、 运动整体性较好的活动块体(杨国华等,2003). 塔里木盆地西部存在较小压缩量. 分析盆地内其它各基线变化情况,发现趋势上基本与XJKC--XJYC相同; 结合北东向XJHT--XJRQ基线变化,表明该盆地北东向和东西向均有一定的压缩.

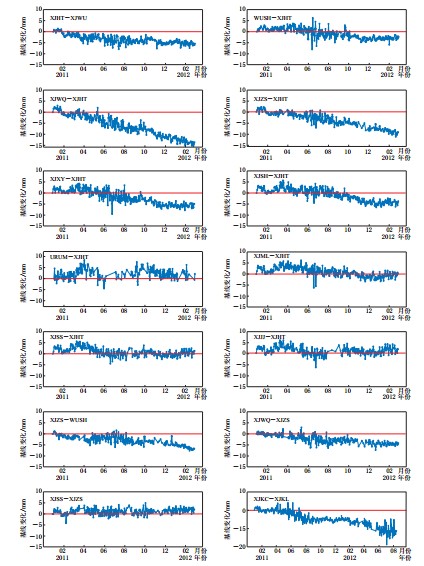

2.2 天山地区

天山是大陆内部典型的新生代复活造山带,也是中亚地震最活跃的地区. 天山块体内的9个连续观测站距XJHT的基线变化明显分为两组(图 3),以URUM(87.6°E,43.8°N)为界,位于其西部中天山的观测站XJWU、 WUSH、 XJXY、 XJSH、 XJZS 以及XJWQ与XJHT的基线出现了明显缩短,特别是在2011年9月后,各基线均表现为缩短变形,幅度大于5 mm. 其中,中天山XJZS和XJWQ观测站与XJHT的基线变化出现连续缩短,变化幅度大于10 mm; 而其东部的XJML、 XJSS和XJJJ观测站与XJHT基线相对变化不是很大,表明天山东部运动不很剧烈. 可看出天山东西两段的地壳缩短变形量有明显差异,从西到东地壳汇聚幅度呈递减的势态,也表明板块的推挤作用力随着天山从西到东逐步远离板块边界,作用力逐渐减弱(王琪等,2000; 王晓强等,2005). 分析天山内部观测站基线相对变化可以看出,南北向的XJZS--WUSH和XJWQ--XJZS也表现为大于5 mm的缩短,东西向的XJSS--XJZS基线变化则不很明显. 10 a以上尺度的GPS观测连续站基线时间序列分析结果表明,新疆区域基线运动速率小于5 mm/a(张风霜等,2011). 该区域2011年4月后的运动速率明显增强. 为了更好地说明问题,本文给出了2011年1月—2012年8月XJKC--XJKL的基线变化,基线在2012年6月30日的MS6.6地震前明显缩短,对同震变形也有一定反映. 结合XJHT--XJWU基线的缩短变化,可看出天山的中南部发生了强烈的挤压,地壳仍在缩短变厚. 该观测时间段内,距离XJZS和XJWQ两点较近的区域发生地震的有2011年10月16日精河(82.7°E,44.3°N)MS5.0地震及2011年11月1日尼勒克(82.5°E,43.6°N)MS6.0地震.

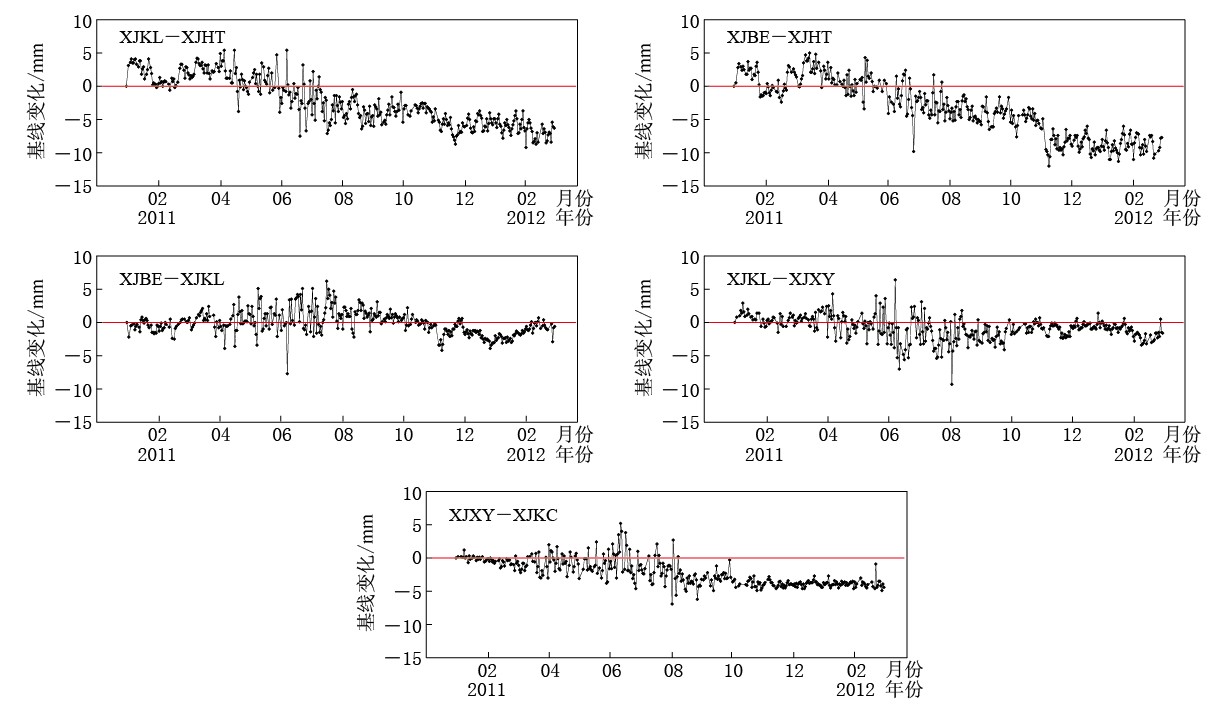

2.3 准噶尔盆地

准噶尔盆地内部主要有XJKL和XJBE两个观测站,两站之间基线变化不是很大(图 4). 但相对于XJHT有比较明显的压缩,2011年6月后压缩量增大. 结合连续站XJKC、 XJKL、 XJXY之间基线的相对变化,可知该变化主要是XJKC与XJXY之间天山挤压引起的基线缩短,缩短量在10 mm以上.

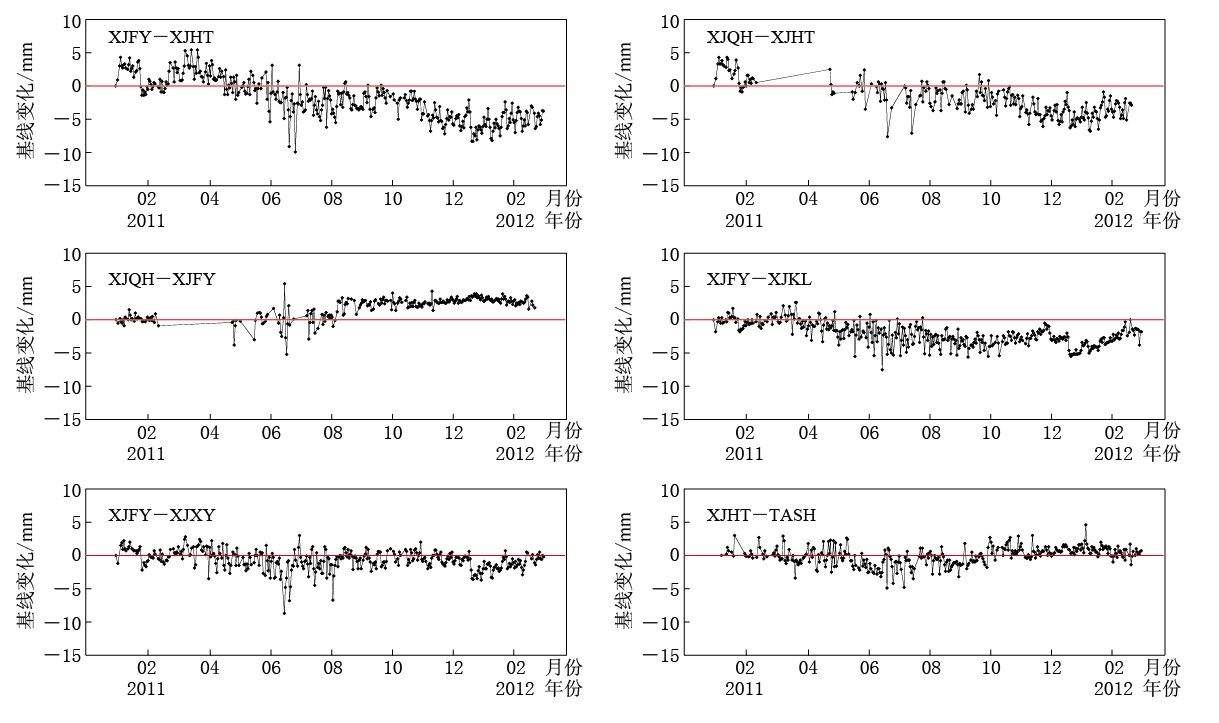

2.4 其它区域

位于阿尔泰山系XJFY和XJQH两观测站属于中国阿尔泰地震构造带即额尔齐斯地震构造带,1931年8月11日富蕴断裂发生MS8.0地震,形成176 km长的地震破裂带. 从图 5可以看出,XJFY--XJHT和XJQH--XJHT两条基线均表现为一定的压缩; 而XJQH--XJFY两站之间则表现为一定程度的拉伸. XJFY至准噶尔盆地内部连续站XJKL有一定的压缩,但是至天山XJXY间基线变化则不很明显. 可见天山的挤压对阿勒泰影响不很明显,该基线缩短主要由于准噶尔盆地相对阿勒泰地区的东向压缩. TASH位于昆仑块体,相对XJHT基线变化相对很小,有微量的拉张.

综合分析上述各观测站基线变化情况,基本上在2011年4月后各基线变化均有一个增大过程,表明整个新疆地区地壳活动加剧. 以上基线的变化正好反映了由于塔里木块体和准噶尔块体的“克拉通”刚性特点,当它们受到南部应力推挤和北部相对反作用力或来自西伯利亚块体向南移动的推挤力后,形成先将北、 中、 南相对柔性的三大山系于新构造时期的新褶皱-逆冲断层特征和地壳缩短变形. 结合GPS区域站反映的水平运动速率从南到北,从西到东的递减变化,表明印度板块的快速推挤作用力在经过昆仑山、 塔里木、 天山块体的多次碰撞推挤后,能量已被大量吸收.

3. 讨论与结论

本文较全面地分析了新疆地区2009年以来的GPS观测资料. 2009—2011年与1999—2007年区域站GPS资料分析结果均表明该地区以85°E和43°N为界水平运动速率分区性明显. 20个GPS连续观测站2011年1月—2012年3月基线变化时间序列分析表明,在2011年4月后各基线变化整体上变大,新疆整个构造区活动加强. 其中“刚性体”塔里木盆地和准噶尔盆地内部变形相对较小,主要变化发生在天山中南部,以南北向的挤压缩短为主,期间有多次MS5.0以上地震发生.

对新疆地区水平运动速率特征研究较多,但是由于研究区域和时间段的不同,得到的形变特征有一定的差异. 李杰等(2012)研究南天山—帕米尔地区近90个GPS观测站1998—2011年的形变结果是76°E以西地区的运动速率明显高于中部(76°—80°E)及东部(80°E以东)地区; 以39°N为界,南部地区的运动速率大于北部地区; 王晓强等(2007)对天山及邻近地区1998—2004年230个GPS测站速度场研究结果表明,以76°E±1°及38°—42°N为界向两侧逐渐递减. 本研究主要总结新疆整个地区1999—2007年及2009—2011年两个时间段的水平速率特征,结果较好地反映了天山地壳缩短对该地区南北速度差异的影响; 而东西向速率的差异则表明天山东、 中、 西部运动的差异. 该结果与杨少敏等(2008)和王晓强等(2005)的研究结果较为一致.

另外,本文值得讨论的问题是对观测站比较稀疏的盆地内如何评价其地震的活动性. 譬如塔里木盆地内2012年3月9日洛浦发生的MS6.0地震震前形变特征的判定; 另外对于地震频发的西部,由于所研究的连续观测站在该区域分布不均,不便于分析基线变化与地震的关系; 还有GPS连续观测站时间序列相对较短,对基线变化的年变特征尚不能给出结论.

-

-

郭铁栓. 2012. 新疆新源、 和静交界6.6级地震活动背景[R/OL]. [2012-07-03]. http://www.cea.gov.cn/. 胡亚轩, 崔笃信, 郝明, 秦姗兰, 王文萍. 2012. 和静、 新源交界6.6级地震前新疆地区地壳形变特征与地震活动分析[J]. 大地测量与地球动力学, 32 (6): 17-23. 李杰, 王琪, 王晓强, 王晓强, 帕尔哈提, 刘代芹, 朱治国, 蒋靖祥. 2012. 南天山-帕米尔现代地壳形变特征与应变场分布[J]. 大地测量与地球动力学, 32 (1): 1-4. 李祥根. 2010. 中国地震构造运动[M]. 北京: 地震出版社: 203-209. 王琪, 丁国瑜, 乔学军, 王晓强, 游新兆. 2000. 天山现今地壳快速缩短与南北地块的相对运动[J]. 科学通报, 45 (14): 1543-1547. 王伟, 杨少敏, 赵斌, 黄勇, 王琪. 2012. 中国大陆现今地壳运动速度场[J]. 大地测量与地球动力学, 32 (6): 29-36. 王晓强, 李杰, 王琪, Alexander Zubovich. 2005. 天山现今地壳运动的形变场分析[J]. 大地测量与地球动力学, 25 (3): 63-68. 王晓强, 李杰, Alexander Zubovich, 王琪. 2007. 利用GPS形变资料研究天山及邻近地区地壳水平位移与应变特征[J]. 地震学报, 29 (1): 31-37. 杨国华, 韩月萍, 王敏, 马庆尊. 2003. 中国大陆几个主要地震活动区的水平形变[J]. 大地测量与地球动力学, 23 (3): 42-49. 杨少敏, 李杰, 王琪. 2008. GPS研究天山现今变形与断层活动[J]. 中国科学: D辑, 38 (7): 872-880. 张风霜, 武艳强, 孙东颖. 2011. 中国大陆GPS连续观测站基线时间序列分析[J]. 地震, 31 (4): 86-97. 张国民, 傅征祥, 桂燮泰(主编). 2001. 地震预报概论[M]. 北京: 科学出版社: 71-76. -

期刊类型引用(3)

1. 朱治国,秦姗兰,李杰,刘代芹,李桂荣,方伟,杨磊. 基于GPS技术的2016年呼图壁M_S6.2地震形变特征研究. 内陆地震. 2019(02): 97-104 .  百度学术

百度学术

2. 朱治国,秦姗兰,艾力夏提·玉山,刘代芹,李杰,陈丽,苏力坦·玉散,方伟. 基于GPS的精河M_S6.6地震前地壳变形动态特征研究. 中国地震. 2018(03): 428-434 .  百度学术

百度学术

3. 杨峰,丁新娟,刘建明. EAXJEQ-I通用型地震前兆数据采集器的研制. 内陆地震. 2016(02): 137-143 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: