Relationship between plane strain rate gradient of GPS horizontal deformation and strong earthquake risk area

-

摘要: 全球定位系统(GPS)观测和信息处理技术的发展, 为获取高精度地壳水平运动和相关的应用研究提供了良好的基础. 应用中国地壳运动观测网络中心提供的1999—2007年GPS水平形变速率观测结果, 研究了地壳水平形变面应变率梯度与强震发生的关系, 探索了地震中长期预测对强震危险区的判识方法. 结果表明, 中国大陆2001—2011年发生的大部分MS6.8以上强震, 地震地点均位于面应变梯度高-低值过渡区与块体边界带相交汇的部位; GPS面应变率梯度可以作为中长期强震危险区判识的一种方法, 与最大剪应变率分布相比, 缩小了强震孕育地点的判识范围. 文章最后给出了中国大陆地区未来10年或稍长时间的强震危险区.Abstract: Rapid development of GPS observation and information processing techniques has provided a solid foundation for acquiring accurate horizontal crustal motion and related researches. In this paper, by using the horizontal deformation rate of GPS observation from 1997 to 2007, which was provided by Crustal Movement Observation Network of China, the relationship between plane strain rate gradient and strong earthquake risk area is discussed, and identifying method of mid-long term prediction of strong earthquake risk area is explored. The results show that from 2001 to 2011 most MS≥6.8 earthquakes occurred in Chinese mainland are in the high-low transition zones of plane strain gradient and its intersection parts with the block boundary zone. GPS plane strain rate gradient can be used as a method for identifying strong earthquake risk area for mid-long term prediction by comparing the observed strain rate with the maximum shear strain rate. By using this method the judgment range of locations of strong earthquakes could be reduced. Finally, we pointed out the strong earthquake risk areas for the next 10 years or longer period.

-

我国大陆位于欧亚板块的东南部,太平洋板块向西俯冲和印度洋板块向北东方向挤压碰撞,成为我国大陆地壳构造运动和地震活动的主要动力来源. 现代地壳构造运动一直是地震区划、 地震预报和地球动力学研究的重要内容之一. 构造运动速率是对构造运动的定量描述,故而引起人们广泛的关注. 应绍奋等(1988)和张祖胜等(1996)利用我国1951—1982年的大面积垂直形变测量资料,编制了中国大陆垂直形变速率图,并探讨了垂直形变与构造及地震活动的关系. 张郢珍等(1992)以地壳垂直形变速率图为基础,探讨了垂直形变速率分区与板块运动的关系,介绍确定垂直形变速率梯度的方法,研究了高形变梯度区(带)与强震发生构造部位的关系,同时指出了未来20年内中国大陆可能的强震危险区. 韩健等(1996)统计了1960—1993年中国大陆强震与垂直形变高梯度区的对应关系,从构造物理的角度论证了形变速率高梯度区是未来可能的强震危险区.

近几十年来,由于GPS观测技术的发展与观测精度的提高,应用GPS观测数据获得中国大陆地壳构造水平运动信息成为可能(王琪等,2001; 张培震等,2002; 王敏等,2003; 李延兴等,2003; 江在森等,2003; 马宗晋等,2006),从而推动了地壳运动的动态分布与强震的关系、 地震的变形过程与产生机制等的研究,这对正确解释现代地壳运动、 建立地球动力学模型和地震预测研究具有重要意义(Savage,Lisowski,1995; Shen et al,2000,2005; Mcguire,Segall,2003; Nishimura et al,2004; 沈正康等,2004; 江在森等,2007; 杨国华等,2007; 顾国华等,2009; 郭良迁等,2011).

至今的有关研究主要体现在强震发生与地壳水平差异运动区、 应变积累区的关系,在前人研究的基础上,本文介绍一种由GPS水平形变获取的面应变梯度的计算方法,研究中国大陆GPS面应变梯度与近十几年来强震地点的关系,旨在进一步探讨地壳水平运动信息与强震危险区的关系.

1. 空间矢量场的散度、 梯度定义及其应用

1.1 散度

在空间直角坐标系o -xyz 中,每点M(x,y,z)对应一个矢量值 R (x,y,z),若点的位置用矢径 r 确定,则矢量 R 可以看作变矢 r 的矢函数 R ( r ):

其散度

This page contains the following errors:

error on line 1 at column 1: Start tag expected, '<' not foundBelow is a rendering of the page up to the first error.

1.2 梯度

假设在空间区域的每点M(x,y,z)对应一个数量值,它在此空间区域上就构成一个标量场,用φ(x,y,z)来表示,其梯度gradφ为矢量,在直角坐标系中可表示为

散度的梯度可表示为

梯度为矢量函数.

1.3 梯度在地壳垂直形变中的应用

由于梯度为矢量,因此在研究有关地壳垂直运动的梯度时,通常是先计算梯度,再取其模,即先取形变垂直分量φ在两个水平方向上的变化(张郢珍等,1992):

再取其模

其物理意义为垂直形变分量φ在某一点特定方向上的最大变化梯度.

1.4 水平形变的面应变梯度

设 R 为水平运动速率矢量, X为水平运动速率东西向分量, Y为水平运动速率南北向分量,其散度为

散度的梯度可表示为

再取其模

式(9)为描述水平形变速率场散度的梯度值. 由式(7)可见,散度div R 即为面应变,因此式(9)的物理含义为面应变的空间变化率在特定方向上的最大值. 面应变梯度低值区,可以理解为面应变积累的极值区,其在空间上的变化较小,这种区域有可能是高应变区,也可能是低应变区; 面应变梯度高值区,则表示为面应变在空间上变化较大的区域.

2. 结果与分析

应用中国大陆地壳运动观测网络中心提供的水平运动速率结果,结合近年来中国大陆地区的地震活动,分析了地壳水平形变梯度与地震发生地点的关系.

2.1 资料选取与处理

所用观测数据为以欧亚板块为基准的1999—2007年中国大陆区域网的速度场结果,包含1 000多个观测点,分布遍及中国大陆地区. 以0.5°×0.5°网格划分,应用最小二乘配置对观测数据进行空间去噪声处理(江在森,刘经南,2010). 处理后的结果中有90%网格速率的误差小于±1.0 mm/a,东北边境地区和青藏块体部分地区测点较稀疏导致精度略低,误差在2.5 mm/a以内. 应用网格化后的水平运动速率结果,按照式(9)计算面应变速率梯度.

2.2 计算结果分析

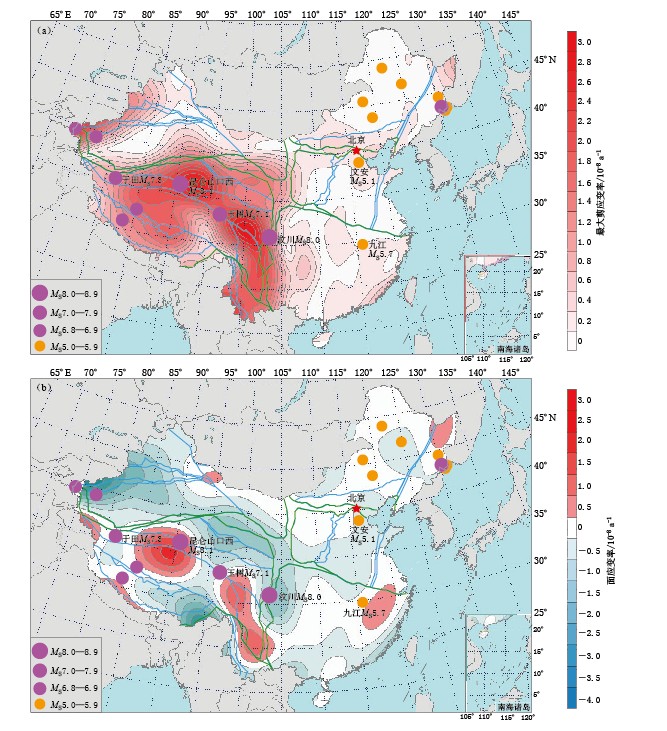

本文以110°E为界将中国大陆分为西部地区和东部地区. 图1为1999—2007年中国大陆面应变梯度结果,图中所标地震为2001 —2011年中国大陆西部地区发生的MS6.8以上地震及东部地区发生的MS5.0以上地震.

1) 分布特征. 图1显示的面应变梯度平均值为3.3×10-8/km,西部地区的梯度水平明显大于东部地区,西部地区平均梯度为3.9×10-8/km,东部地区平均梯度为2.2×10-8/km. 按照东、 西部地区面应变梯度的大小以及相应的平均值,可以划分出几个高梯度区、 次高梯度区: ① 高梯度区为约3倍于平均梯度的区域,主要有昆仑山块体的西段、 青藏块体与印度板块俯冲交接部位、 福建省东南沿海地区,这些地区都位于中国大陆Ⅰ级构造块体边缘,是在中国大陆周边印度板块、 菲律宾板块和欧亚板块的相互作用下,形成的高梯度区; ② 次高梯度区为2—3倍于平均梯度的区域,主要位于Ⅱ级块体内部或边缘: 川滇块体与巴颜喀拉块体东部、 青藏块体北缘中部、 新疆天山构造带东部、 黑龙江省东北部地区.

2) 与强震发震地点的关系. ① 西部地区: 2001—2011年中国大陆西部发生多次MS7.0 以上地震. 例如,2001年11月昆仑山口西MS8.1地震、 2008年3月于田MS7.3地震、 2008年5月汶川MS8.0地震、 2010年4月玉树MS7.1地震. 由于相对观测资料时段,昆仑山口西MS8.1地震发生的比较早,观测结果主要反映的是同震及震后的形变场变化,因此对该地震不做讨论. 已有研究表明,中国大陆MS7.0及其以上强震,绝大多数发生在Ⅰ ,Ⅱ级构造块体的边界带上(邓启东等,2003; 马宏生等,2003). 从图1中MS6.8以上强震的发生地点来看,大多数强震都发生在块体边界带上,但是并不一定都发生在应变梯度值最大的地区,而是多发生在高-低梯度区交汇的部位. 例如,于田MS7.3地震、 汶川MS8.0地震、 玉树MS7.1地震等. 面应变梯度高-低值过渡区,可能表示该区域的应变积累达到极值,与周边的应变分布形态有明显的不同. 如果这种形变梯度高-低值过渡区出现在块体边界带附近,则表明边界带不同段的应变累积具有较明显的差异,也就意味着该区域可能是发生强震的危险地区. ② 东部地区: 东部地区的应变高梯度带主要出现在东北边境地区和福建东南沿海地区. 此外,还有两个次高梯度区: 北京东南部地区,以及华北、 华南块体之间的Ⅰ级块体边界带与Ⅱ级块体边界带相交汇的区域,即郯庐断裂带的南端. 其梯度值约为东部平均梯度值的2倍. 2002年6月东北边境地区MS7.2地震是发生在中国大陆东部地区的一次深震. 此外还有一些MS5.0—5.9地震,其中2005年11月九江MS5.7地震、 2006年7月文安MS5.1地震就发生在上述的两个次高梯度区附近. 东部地区与西部地区相比,地壳积累能量的周期相对较长,因此应用相同时段计算会得出东部梯度相对较小的结果,但并不表明东部发生强震的危险性就小,因此应单独对东部地区开展研究. 由于篇幅所限本文不做重点分析.

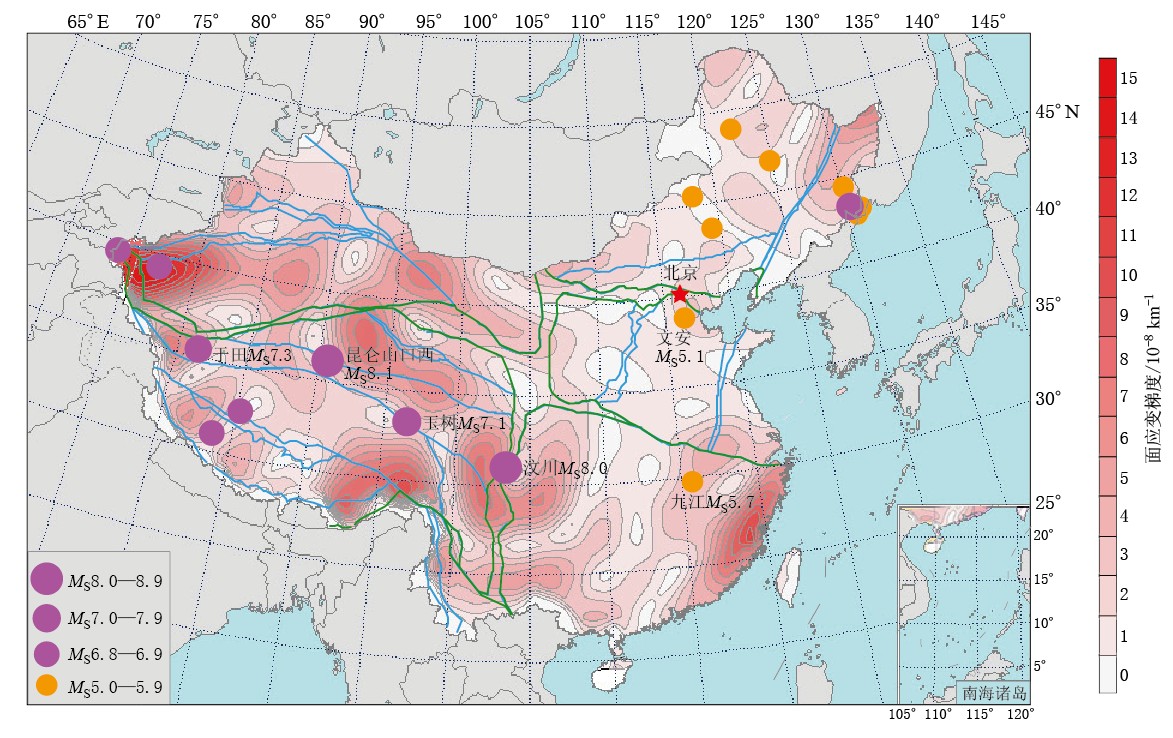

3) 与应变率结果的比较. 图2为1999—2007年中国大陆最大剪应变率、 面应变率的计算结果,应变率采用最小二乘配置计算方法获得(武艳强等,2009; 江在森,刘经南,2010). 由图2a可以看出,中国大陆西部最大剪应变率的等值线主要沿青藏块体的Ⅰ ,Ⅱ级块体边界带展布,MS7.0以上强震也都发生在这个区域的应变高梯度带上. 与面应变梯度结果显示的高梯度区相比,最大剪应变高梯度带的范围较大,因此强震地点的判识范围相对较大. 图2b显示的面应变率分布与强震地点的对应关系较好,中国大陆西部地区发生的强震大多位于面应变极值区附近. 例如,汶川MS8.0地震发生在压缩极值区内,于田MS7.3、 玉树MS7.1地震发生在膨胀与压缩的过渡区. 这与地震孕育的类型有关,汶川地震以逆冲型为主,于田地震和玉树地震以走滑型为主. 此外,东部地区应变率的分布图像与地震地点的相关性不如面应变梯度图像明显.

3. 讨论与结论

已有研究学者根据中国大陆GPS水平运动的特征,确定出主要活动构造块体的边界(黄立人等,2003; 石耀霖,朱守彪,2004),也有学者根据地壳垂直形变、 跨断层形变确定区域块体边界(谢觉民等,2000; 薄万举等,2001; 李延兴等,2001). 面应变梯度能预示附加应力的增强、 范围和时间的延续性,在某种程度上也可以反映出构造块体边界的差异性变化响应特征. 大多数强震孕育过程通常以地壳水平形变为主,本文在研究 地壳水平运动

与强震关系方面进行了尝试. 研究实例表明,大部分强震发生在面应变梯度高-低值过渡区及其与块体边界带交汇的部位. 面应变梯度结果与GPS速率场、 应变场相结合,将有助于对未来强震危险区的判识.

地震的孕育过程及发生是复杂多样的,不同地震类型以及相同类型的地震在不同介质的环境中孕育过程也是不同的,我们对强震孕育过程的认识还十分有限,特别是汶川大地震后,给我们的启示之一就是必须从大时空尺度来研究获取大地震孕育过程的异常信息(江在森,武艳强,2012). 随着GPS观测资料的积累,可以获取更长时间尺度的水平形变场、 应变场及面应变梯度的结果,从而为地震中长期危险地点的研究发挥更好的作用. 根据1999—2007年面应变梯度分布,未来仍有一些地区值得关注,如天山中部、 西昆仑西段、 祁连山西段、 藏东及川滇交界地区.

-

-

薄万举, 郭良迁, 周伟. 2001. 据断层垂直形变确定华北活动块体边界[J]. 地壳形变与地震, 21 (1): 64-71. 邓启东, 张培震, 冉勇康, 杨晓平, 闵伟, 陈立春. 2003. 中国活动构造与地震活动[J]. 地学前缘, 10 (S1): 66-73. 顾国华, 王武星, 徐岳仁, 李文军. 2009. 区域网GPS观测得到的2008年汶川MS8.0地震前的地壳水平运动[J]. 地震学报, 31 (6): 597-605. 郭良迁, 薄万举, 杨国华, 胡新康, 郭赫, 陈长云. 2011. 玉树MS7.1级地震前的形变应变场变化特征[J]. 地球物理学报, 54 (8): 1990-1996. 韩健, 周硕愚, 吴云, 施顺英, 龚凯虹. 1996. 中国大陆地壳垂直运动高梯度区与强震危险区发震概率估计[J]. 地壳形变与地震, 16 (1): 37-45. 黄立人, 符养, 段五杏, 马青, 马欣. 2003. 由GPS观测结果推断中国大陆活动构造边界[J]. 地球物理学报, 46 (5): 609-615. 江在森, 马宗晋, 张希, 王琪, 王双绪. 2003. GPS初步结果揭示的中国大陆水平应变场与构造变形[J]. 地球物理学报, 46 (3): 352-358. 江在森, 杨国华, 方颖, 张希, 武艳强, 平建军. 2007. 利用GPS观测结果研究地壳运动分布动态及其与强震关系[J]. 国际地震动态, (7): 32-42. 江在森, 刘经南. 2010. 应用最小二乘配置建立地壳运动速度场与应变场的方法[J]. 地球物理学报, 53 (5): 1109-1117. 江在森, 武艳强. 2012. 地壳形变与地震地点预测问题与认识[J]. 地震, 32 (2): 8-21. 李延兴, 杨国华, 杨世东, 郭良迁. 2001. 根据现代地壳垂直运动划分中国大陆活动地块边界的尝试[J]. 地震学报, 23 (1): 11-16. 李延兴, 杨国华, 李智, 郭良迁, 黄诚, 朱文耀, 符养, 王琪, 江在森, 王敏. 2003. 中国大陆活动地块的运动与应变状态[J]. 中国科学: D辑, 33 (增刊): 65-81. 马宏生, 张国民, 刘杰, 李丽, 陈化然. 2003. 中国大陆及其邻近地区强震活动与活动地块关系研究[J]. 地学前缘, 10 (S1): 74-80. 马宗晋, 张进, 任金卫, 李智. 2006. 全球GPS矢量场的分区描述及规律性分析[J]. 地质学报, 80 (8): 1089-1100. 沈正康, 万永革, 甘卫军, 李铁明, 曾跃华. 2004. 华北地区700年来地壳应力场演化与地震的关系研究[J]. 中国地震, 20 (3): 211-228. 石耀霖, 朱守彪. 2004. 利用GPS观测资料划分现今地壳活动块体的方法[J]. 大地测量与地球动力学, 24 (2): 1-5. 王敏, 沈正康, 牛之俊, 张祖胜, 孙汉荣, 甘卫军, 王琪, 任群. 2003. 现今中国大陆地壳运动与活动块体模型[J]. 中国科学: D辑, 33 (增刊): 21-33. 王琪, 张陪震, 牛之俊, Freymueller J T, 赖锡安, 李延兴, 朱文耀, 刘经南, Bilham R, Larson K M. 2001. 中国大陆现今地壳运动和构造变形[J]. 中国科学: D辑, 31 (7): 529-536. 武艳强, 江在森, 杨国华, 方颖, 王武星. 2009. 利用最小二乘配置在球面上整体结算GPS应变场的方法及应用[J]. 地球物理学报, 52 (7): 1707-1714. 谢觉民, 杨国华, 郭良迁. 2000. 华北地区跨断层垂直形变分区特征及其对块体划分的意义[J]. 地震地质, 22 (4): 387-394. 杨国华, 江在森, 刘广余, 韩月萍. 2007. 华北地区的水平运动场与昆仑山8.1级地震的可能关系[J]. 大地测量与地球动力学, 27 (2): 10-15. 应绍奋, 张祖胜, 耿士昌, 陈德民, 王泽文, 何肇雄, 夏淑辉, 王纪尧. 1988. 中国大陆垂直向现代地壳运动基本特征[J]. 中国地震, 4 (4): 1-8. 张培震, 王琪, 马宗晋. 2002. 中国大陆现今构造变形的GPS速度场与活动地块[J]. 地学前缘, 9 (2): 430-441. 张郢珍, 张立人, 粟生平, 李志雄. 1992. 中国大陆垂直形变速率梯度与强震危险区[J]. 地震地质, 14 (3): 237-244. 张祖胜, 杨国华, 薄万举, 尤晓青. 1996. 地壳垂直形变速率梯度、 断层形变速率变化与强震危险区研究[J]. 中国地震, 12 (4): 347-357. Mcguire J J, Segall P. 2003. Imaging of aseismic fault sliptransients recorded by dense geodetic networks[J]. Geophys J Int, 155 (3): 778-788.

Nishimura T, Hirasawa T, Miyazaki S, Sagiya T, Tada T, Miura S, Tanaka K. 2004. Temporal change of interplate coupling in northeastern Japan during 1995-2002 estimated from continuous GPS observations[J]. Geophys J Int, 157 (2): 901-916.

Savage J C, Lisowski M. 1995. Interseismic deformation along the San Andreas fault in south California[J]. J Geophys Res, 100 (B7): 12703-12717.

Shen Z K, Zhao C, Yin A, Li Y, Jackson D D, Fang P, Dong D. 2000. Contemporary crustal deformation in east Asia constrained by global positioning system measurement[J]. J Geophys Res, 105 (B3): 5721-5734.

Shen Z K, Lü J, Wang M, Bürgmann R. 2005. Contemporary crustal deformation around the southeast borderland of the Tibetan Plateau[J]. J Geophys Res, 110 (B): 11409.

-

期刊类型引用(10)

1. 朱治国,祝意青,王东振,艾力夏提·玉山. 2020年伽师M_S6.4地震重力与地壳形变综合分析. 地震地质. 2023(01): 269-285 .  百度学术

百度学术

2. 杨建文,叶泵,陈佳,高琼,张华英. 利用GNSS资料分析云南地区M≥5.7地震前应变场分布特征. 大地测量与地球动力学. 2022(03): 225-230 .  百度学术

百度学术

3. 高涵,洪敏,张明,王伶俐,徐良叶,牛甜,袁希平. 基于GNSS应变时序的云南地区构造运动与地震事件孕震模式分析. 大地测量与地球动力学. 2020(03): 252-257 .  百度学术

百度学术

4. 文翔,毕熙荣,覃坚,柴现凡,冯骢. 2017年南丹M_S4.0地震前后重力变化. 大地测量与地球动力学. 2019(04): 344-350 .  百度学术

百度学术

5. 文翔,周斌,史水平,覃坚,李家宁,何衍,阎春恒,罗远鹏. 桂西北地区近期重力与地壳形变综合分析. 地震地质. 2019(04): 927-943 .  百度学术

百度学术

6. 周斌,文翔,原永东. 2016年苍梧M_S5.4地震前后重力变化. 地震地质. 2018(03): 539-551 .  百度学术

百度学术

7. 刘立炜,季灵运,赵强. 南北地震带垂直形变速率梯度与强震活动研究. 地震. 2017(01): 31-38 .  百度学术

百度学术

8. Liu Liwei,Ji Lingyun,Zhao Qiang. The North-South Seismic Belt:Vertical Deformation Velocity Gradient Research. Earthquake Research in China. 2017(02): 169-178 .  必应学术

必应学术

9. 王帅,张永志,吴然,姜永涛. 利用GPS观测分析青藏高原东缘应变特征. 大地测量与地球动力学. 2015(02): 253-257 .  百度学术

百度学术

10. 王帅,张永志,牛玉芬,姜永涛. 青藏高原北缘地应变演化特征. 地球物理学进展. 2015(01): 57-60 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: