Research on the earthquakes in early Eastern Han Dynasty

-

摘要: 东汉早期(公元25—127年)的地震史料十分宝贵, 它反映了从远古零散、 不系统的地震记载转入连续记载并逐渐认识地震的过程. 这时的地震事件较多, 但研究不充分, 地震参数基本呈空白状. 史料的记载方式以“郡国地震”和“京师地震”为主; 时间上, 基本在汉和帝以后; 地点上, 以大华北为主. 本文具体分析了东汉早期的33次地震事件, 利用新的地震烈度衰减关系, 采用郡国平均地理面积和有感面积的概念, 比照地震范例的标准, 按《中国地震目录》的烈度震级表进行参数估算. 研究期间最主要的地震事件是4次震级≥6 1/2 的强震, 即公元46年10月和119年3月南阳地震、 121年10月冀南-鲁西地震和123年5月汉阳地震, 震后都有持续1—2年的余震活动. 公元118年前的地震主要分布于大华北, 震中至京师洛阳的距离多在200 km以外. 除两次5 1/2 —6级地震外, 均属5—5 1/2 级中等强度地震, 少数小于4 3/4 级. 京师洛阳虽经历过多次地震, 但其受影响程度并不强, 基本为有感或强有感的水平, 没有遭受过破坏性或中等强度的震害.Abstract: The historical literatures of earthquakes in early Eastern Han Dynasty (AD 25—127) are valuable. They reflect the transfer-process of earthquake documentary from scattered and nonsystematic records in early years to continuous records and being understood gradually. The documented earthquake events in this period are rather plentiful. However, the relevant information about these earthquakes has not been studied deeply and the parameters of few earthquakes in this period have been obtained so far. The existing investigations show that the reporting manners in this period are mainly expressed as “Junguo earthquake” and “Capital area earthquake”. The documented events occurred mainly in the region of the Great North Chinaafter He Emperor of Han Dynasty. In this paper, a new relationship of seismic intensity attenuation is used. By means of the intensity-magnitude table in Earthquake Catalogue of China, the earthquake parameters in this period are evaluated following the conceptions of Junguo-average geographic area and seismic felt area. In the light of earthquake example standard, 33 earthquake events in early Eastern Han Dynasty are analyzed particularly. The most important events in the studied period are four strong earthquakes with magnitude ≥6 1/2 , i.e. , the Nanyang earthquakes in October of AD 46 and March of AD 119, the south Hebei-West-Shandong earthquake in October of AD 121 and the Hanyang earthquake in May of AD 123; their aftershocks all occurred in 1—2 years. On the other hand, the earthquake events before AD 118 distribute principally in the Great North China, and their epicentral distances from the capital Luoyang are all larger than 200 km. Except for the two events with magnitude of 5 1/2 —6, all the others are of moderate magnitude of 5—5 1/2 . Though the capital Luoyang underwent many earthquakes, it has not subjected to destructive or medium catastrophes. The effects caused by these earthquakes in this period are not strong and they are basically seismically felt or strong felt events.

-

Keywords:

- historical earthquake /

- Junguo earthquake /

- magnitude estimation /

- capital Luoyang

-

引言

东汉(公元25—220年)是我国一个重要的历史时期和地震高发期. 收入《中国地震历史资料汇编》(谢毓寿,蔡美彪,1983)(下文简称《汇编》)的地震事件共82次: 汉光武帝1次、 章帝1次、 和帝8次、 安帝27次、 顺帝13次、 桓帝16次、 灵帝8次、 献帝8次,史料的详尽程度有很大差异.

东汉早期(特指公元25—127年)的地震资料十分宝贵,共有33次地震事件,反映了从远古零散的、 不系统的地震记载转入连续记载、 逐渐认识地震的过程. 除公元46年10月21日河南南阳6 1/2 级地震外,皆因震级和位置难以判断而在《中国地震目录》(顾功叙,1983)(下文简称《目录》)中留下了百年资料空段. 对此,本文将重点予以研究.

近年来,对东汉地震已有一些新的研究成果发表(高建国,2001; 袁道阳等,2004; 冯锐,俞言祥,2006). 由于历史久远,存在困难较多,只能针对特定的问题采取相应的办法来探索,一时存疑可以留待后人深化. 例如对“郡国地震”,高建国(2001)就通过东汉各郡国的地理面积估算出了震级,其方法虽粗糙,但科学思路非常好,给人以启发和参考. 在此基础上,我们深入分析了东汉早期的历史背景和史料,采取新的地震烈度衰减关系和典型震例,估算了32次地震的参数,深化了认识.

1. 历史背景和史料特点

东汉处于封建社会初期,人们对地震等自然灾害的认识有一个从迷信转入客观的过程. 西汉和先秦的地震记载完全是零乱的,自《续汉书·五行志》方有连续内容. 因此,对这段资料的分析就不同于魏晋南北朝以后,必须注重历史背景和史料特点.

1.1 记载方式上,以“郡国地震”和“京师地震”为主

除个别地震外,如公元97年陇西地震、 105年雍县地震,绝大部分事件都是以“郡国地震”和“京师地震”两种简单方式记载的. 例如“郡国二十三地震”,“京师、 郡国十三地震”,系指23个郡国或者洛阳和13个郡国都感到了地震,含混粗糙的信息反映出早期的认知特点. 史书对其它自然灾害的记载也如此,比如“京师及郡国四十大水”,“郡国四大风”,“郡国三十雨雹”,“郡国二十蝗”等等,一直延续到东汉末年. 唯独地震不同,自公元128年以后,“郡国地震”式的含混记述戛然截止,各次地震信息逐渐具体和明确,为后代留下了宝贵的记录. 这个进步与张衡的贡献是分不开的,公元126年张衡重任史官,负责灾异祥瑞的记载,公元128年《地震诏》后着手地震研究(冯锐,武玉霞,2013),在历史上产生了积极影响.

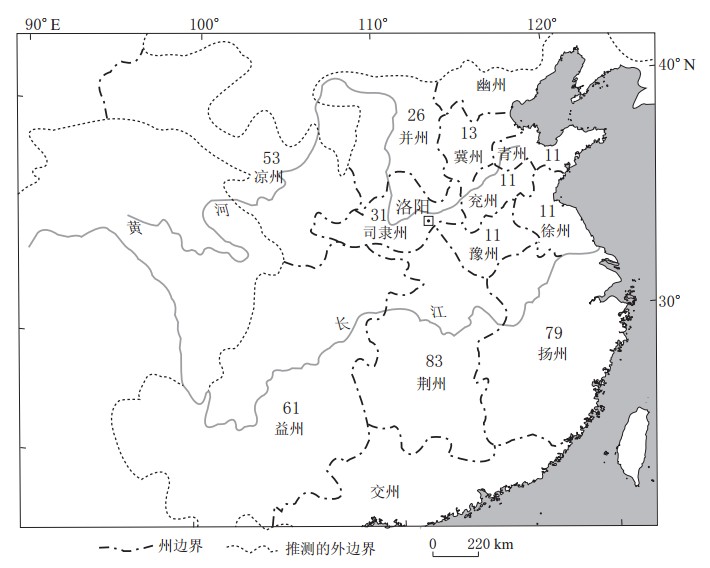

东汉的行政管理分为州—郡—县三级,共13个州(图1),下辖105个郡国(即78个郡、 27个王国),继而1 180个县(邑、 道). 郡国面积很大,多在数万平方千米,大约等同于今日各省的“地市”一级. 州官(刺史)是品秩600石的小官,只监察地方长官的行为,不管行政事务; 而郡官(太守)是品秩2 000石、 有实权的大官,“王国”属亲王自己 的分封领地,汉朝实行小官监察大官的制度曾收到过很好的效果(周振鹤,1998). 故而郡国才是田税口赋的关键收取、 截留与核算单位,于是各类灾情和赈济的发放、 徭役和抽丁的分派等只能以“郡国”为单位上报. 事实上,当时人口稀少: 公元105年,全国923.7万户,5 326万人; 公元125年,964.8万户,4 869万人(《后汉书·地理志》),因此对于县一级的基层灾情确实很难掌握,即使“二三个县”受灾或有震感也要以“一个郡”来上报朝廷,这就是西汉末年以来的基本情况. 所以,由郡国总数推算出的地理总面积肯定要比实际的地震有感面积要大,这个比值范围可以通过典型震例估算出来.

![]() 图 1 东汉13个州的行政分布图(局部). 图中数字为该州的郡国平均地理面积S0(表1)Figure 1. Distribution of 13 administrative divisions in Eastern Han Dynasty. The number indicates the geographical mean area S0 of a “Junguo” in this division

图 1 东汉13个州的行政分布图(局部). 图中数字为该州的郡国平均地理面积S0(表1)Figure 1. Distribution of 13 administrative divisions in Eastern Han Dynasty. The number indicates the geographical mean area S0 of a “Junguo” in this division秦汉时期对地震的认识还处于朦胧阶段,地震被视为上天对天子的惩诫、 亡国凶祸之象. 人们没有仪器,更不知道区别震中区和有感区,故而一旦感到地动摇晃就惊恐天塌地陷,尤以京师朝廷的反应最为强烈和敏感,记成“京师地震”. 所以,史料中如果不注明地震最严重之处,则郡国总数便反映着地震的最大有感范围,即烈度在Ⅲ+—Ⅳ以上的地震波及区域. 导致我们现在的震级估算只能较简略,比如震级精度大约 1/2 —1级,对震中位置的推断会更粗糙.

1.2 记载时间上,基本在汉和帝以后

东汉建立后,汉光武帝、 明帝、 章帝尚处稳定政权、 休养生息阶段,直到和帝、 安帝时(公元89—125年)才出现社会祥和、 文化昌盛的局面. 例如,班超通使西域,班固的《汉书》,王充的《论衡》,许慎的《说文解字》,蔡伦的造纸术,刘珍的《东观汉记》,张衡的浑天仪,以及《九章算术》被完善等都完成于这个时期. 因此从汉和帝开始,史书内容很快丰富起来,对地震等自然灾害的记载量急剧加大,天上地下多怪异、 年年岁岁不平静. 相比之前的百余年,史料中竟然仅有二次简单的地震记载(公元46年10月21日南阳地震,76年5月2日山东地震),颇有天壤之别. 导致一些作者误以为地震活动从此进入高潮期,京师洛阳频遭房倒屋塌的灾害(王振铎,1963a, b; 王鹏飞,2005),继而给出不切实际的推论. 从这个意义上说,我国历史地震的系统性记载实际上是从汉和帝开始的,而且东汉地震的基础材料是在(西晋)司马彪公元307年成书的《续汉书·五行志》中,后来史学家袁宏和范晔又作了补充.

东汉两百年历史的一个很大特点,是娃娃皇帝轮番上台、 宦官-外戚集团反复斗争,直接影响到史料记载的虚实详疏. 东汉前3次最重大的激烈皇权斗争,分别发生于汉和帝时的公元92年、 安帝时的公元121年和125年. 这可能是史载公元121年地震事件语焉不详、 “遣光禄大夫案行”没有时间地点的背景原因,本文将加以分析.

1.3 记载地点上,以大华北地区为主

现有资料中,地震事件主要分布于大华北地区,特别是中原和陇西(表1、 图1),与记载其它自然灾害,如洪水、 大旱、 淫雨、 大风、 蝗灾等的区域大体一致. 这里的文化发达、 人口居多,是朝廷获取赋税、 银两、 徭役的重点地区,也是救灾、 赈济和抽丁的主要地方. 至于边远地区,例如幽州、 交州、 益州等地,早期的史料很少提及当地的人文地理,地震事件则更少. 公元190年京师从洛阳迁到长安,史料中又出现了很多长安的地震记载,反映 出文化分布的不均匀性和变迁. 因此,多数的“郡国地震”主要发生在北方特别是大华北地区,不少所谓的“京师地震”或“京都、 郡国三十二地震”实属京师对余震的震感,震中并不在洛阳.

表 1 东汉郡国的有关参数Table 1. Some parameters for administrative divisions in Eastern Han Dynasty地区 州名 郡国地理面积 S0/103km2 郡国总数 东汉时期有过地震记载的郡国 中部 司隶 31.418 7 河内,河南,雍州,京兆尹,右扶风,洛阳,长安 冀州 13.159 9 魏郡 东部 豫州 11.418 6 颍川 兖州 11.418 8 陈留,东郡,山阳,东平 青州 11.418 6 东莱,北海,琅琊 徐州 11.418 5 周边 凉州 53.014 12 陇西,汉阳,金城,北地,武威,张掖,武都 荆州 83.395 7 南阳,汉寿 扬州 79.168 6 并州 26.578 9 太原,雁门 益州 61.533 11 益州 注: 郡国平均地理面积的数据引自高建国(2001),边远地区的交州和幽州未计入. 综上所述,在分析该期间地震的位置、 大小和活动序列时要符合历史资料的精度,反映出古人对地震的认知过程,达到对其基本特征的了解.

2. 估算方法

2.1 地震烈度衰减关系

地震烈度衰减关系是根据地震烈度等震线资料建立的,对所选用的资料要求震级M和烈度I均独立测定,因此只能选用有仪器测定震级的地震. 依此原则,选取了大华北地区2008年之前有仪器测定震级的191次地震的382条等震线资料. 参照汪素云等(2000)对等震线数据进行的近场补点和远场补点处理,分别控制了极震区和远场烈度等震线的形态. 地震烈度衰减模型为椭圆模型,在用最小二乘方法回归烈度衰减关系时,采用陈达生和刘汉兴(1989)提出的椭圆长、 短轴联合衰减回归技术,得到了华北地区地震烈度衰减关系如下:

This page contains the following errors:

error on line 1 at column 1: Start tag expected, '<' not foundBelow is a rendering of the page up to the first error.

式中,N为郡国数目,S*的单位为km2.

宋朝以后的地震资料是以州县为单位统计的,汪素云和时振梁(1993)据此推算了有感半径与震级的关系为

本文以式(1)、 式(2)为基础得到震级之后,再用式(3)进行对比分析. 两种计算结果的差异反映了古代原始资料的粗糙和不同拟合方法的影响,由此给出最终的粗估震级范围.

2.2 郡国的平均地理面积和有感面积

在地震烈度I为Ⅲ+—Ⅳ时,可求得郡国的平均有感面积S*. 由于史料对地震影响场的统计是以郡国为单位的,而地震有感区域的外缘部位大多仅占据整个郡国的一部分,因此,郡国平均有感面积S*总会小于实际的郡国平均地理面积S0,二者之比可以估算出来.

根据高建国(2001)的数据,表1和图1列出了各郡国的平均地理面积S0及其平面分布. 可分为3个大区: 东部地区(豫州、 兖州、 青州、 徐州),人口比较多,郡国平均面积最小; 中部地区(司隶州、 冀州),郡国平均面积略大; 周边地区(并州、 凉州、 益州、 扬州、 荆州),郡国的平均面积最大.

由于上述各地区郡国平均面积存在巨大差异和有特点的分布,而一次地震的震级和有感面积却有着固定的关系,一旦根据史料的郡国总数N推算出S*值,自然就可以追溯和反推出震中的最可能地区.

2.3 用于参照的典型范例

下述3个典型震例(表2)将作为本文推算震级的参照标准. 前两个事件取自《目录》,已知震级和震中位置,只需计算郡国平均有感面积S*; 第三个震例的有关参数均属未知,由本文给出分析和推算结果.

表 2 3个典型震例Table 2. Three earthquake events as reference震例 科目 内容分析 震 例 1 引自《目录》 公元前70年6月1日,"河南以东四十九郡国皆震". 震中山东诸城、 昌乐一带,烈度Ⅸ,震级7 计算 郡国数目N=49,震级M=7. 由式(1)求得地震有感半径R*=400 km,代入式(2)后可得郡国平均有感面积S*=10 254 km2. 因震中位置隶属青州,参照表1的参数,求出郡国平均有感面积与平均地理面积之比S*/S0=0.89 震 例 2 引自《目录》和《汇编》 公元46年10月23日,"郡国四十二地震". 震中河南南阳,烈度Ⅷ,震级6 1/2 级. 史料原文为"郡国四十二地震,南阳尤甚,坏垣毁屋,压死官民,地震裂" 计算 步骤同震例1. N=42,M=6.5,R*=300 km,S*= 9 243 km2,S*/S0=0.81 震 例 3 引自《汇编》 公元123年,"京都、 郡国三十二地震",震中位置未定 分析 《后汉书·左雄传》: "(左)雄复上疏谏曰,先帝封野王君,汉阳地震. " 按《资治通鉴》和《后汉纪校注》(周天游,1987),安帝的乳母王圣被封野王君的时间为"延光 二年四月". 故地震时间和地点可作为公元123年5月凉州汉阳(今甘肃天水甘谷一带) 计算 郡国数目N=32. 因为汉阳地震京都有感,其震中距可作为有感半径R*=600 km,由式(2)得S*=34 254 km2. 震中为凉州,参照表1的参数,有S*/S0=0.65. 将上述参数代入式(1)后,得M=6.8. 再按《目录》所给烈度震级表(见附录),可由震级6.8查得对应的震中烈度I0为Ⅷ 由上述3个震例可引出两个实用的参照量:

1) 对于距离京师洛阳在600 km内的6—7级地震,郡国的平均有感面积和地理面积之比的数值范围为0.7—0.8.

2) 这3次地震的震中分别位于京师的东、 南和西部,平均有感面积S*分别为(10,9,34)×103km2,存在显著的方向性差别. 鉴于京师的北部和西北部只有并州(S0=26×103km2,推算S*=20×103km2),那么在不同方向上的S*值便可以由插值估算出. 例如京师东北方向的S*大体应在15×103km2的数量级水平. 于是对于那些只能算出震中距、 但不清楚地震位置的事件来说,就可以比照京师东、 南、 西、 北的S*值范围推断出地震的大体方位.

3. 地震事件分析

按史料特点,可将待查的32个地震事件分成3类逐一讨论. 此外,凡属“京都、 郡国四十二地震”类的事件,郡国数目 N仍取42,因京师的地理面积远小于郡国,可不计入N值. 地震烈度I统一按4.0和3.5做两次估算,所取的粗化终值列于表3.

表 3 东汉早期地震汇总Table 3. Summary of earthquake information in early Eastern Han Dynasty序号 发震日期和历史事件 史料位置 史料细节 估算震级 震中或震中至 京师的距离 /km 帝 年-月-日 罪己诏/地震诏 郡国 京师 其它 1 光武 46-10-21 罪己诏 郡国42 南阳尤甚, 地裂压杀人 [6 1/2] 河南南阳 2 章 76-05-02 罪己诏 山阳 东平 ≤5 山东山阳 3 和 92-06-09 京师 ≤4 3/4 京师 4 92-08-08 郡国13 5 1/2 >240 5 93-04-07 陇西 陇西 6 95-11-08 京师 ≤4 3/4 京师 7 97-04-08 陇西 陇西 8 105-06-19 雍县 雍县 9 安︱邓太后执政 107 郡国18 5 1/2 —6 >280 10 108 郡国12 5—5 1/2 >230 11 110-01-12 郡国 9 5—5 1/2 >200 12 110-04-14 郡国 4 ≤5 >130 13 110-10-02 云南益州 云南益州 14 111-02-01 郡国10 5—5 1/2 >200 15 113-02-06 郡国18 5 1/2 —6 >280 16 114 郡国15 5 1/2 >250 17 115-12-11 郡国10 5—5 1/2 >200 18 116-03-01— 03-29 郡国10 5—5 1/2 >200 19 117-01-17 郡国 9 5—5 1/2 >200 20 117 郡国13 5 1/2 >250 21 118 郡国14 5 1/2 >250 22 119-03-10 郡国42 京师 地坼裂涌水,坏败 城郭民屋,压人 6 1/2 ~300 河南南阳一带 23 120-01-17 郡国 8 5—5 1/2 南阳余震 24 120 郡国23 5 1/2 —6 南阳余震 25 120—121 灾谴频数,地坼天崩,高岸为谷 南阳余震 26 安 121-10-10 地震诏 郡国35 地坼裂,坏城郭,压杀人 6 1/2 ~300冀南-鲁西一带 27 122-05-23—06-20 京师 ≤4 3/4 冀南-鲁西余震 28 122-08-19 郡国13 京师 5 1/2 冀南—鲁西余震 29 122-10-23 郡国27 5 1/2 —6 冀南—鲁西余震 30 123-05 郡国32 京师 汉阳地震 6 1/2 —7 汉阳 31 124-01-06 京师 ≤4 3/4 京师 32 124 郡国23 京师 5 1/2 —6 ~320 33 125-12-15 郡国16 京师 5 1/2 ~280 34 顺 128-02-22 地震诏 京师 汉阳 汉阳屋坏杀人,地坼水涌出. 汉阳地陷裂 [6 1/2] 汉阳 35 133-06-18 罪己诏/撤高官 京师 地动山崩火灾,二高官以地震免 ≤5 京师 36 134-12-13 撤高官 陇西 二高官以地震免 (6 3/4 —7) 陇西 37 136-02-18 罪己诏/撤高官 京师 地摇京师 ≤5 京师 38 138-02-28 地震诏 京师 金城陇西 地震裂,城郭室屋多坏,坏杀人 [6 3/4] 金城陇西 注: 地震事件根据《汇编》,震级加[]引自《目录》,震级加( )引自冯锐和俞言祥(2006). 史料中凡"郡国十八地震" 字样,表中简记为"郡国18",其余类同. 3.1 第一类地震事件: 史料有具体记载的极震区破坏内容

这类事件的震例4和震例5(表4)虽有详细记载,但均未指明具体位置. 可以先根据烈度震级表(见附录)确定极震区的烈度和震级,再算出平均郡国的有感面积S*,继而推断震中的参考位置.

震例4为119年3月的地震(表4),依2.3节的参照量,可由它的有感面积S*值推断出: 该地震的位置应该在京师洛阳的南部300 km一带. 有趣的是,此震例的史料记载与震例2有惊人的相似之处,导致二者推算出的参数十分相同,故地震的参考位置可取为河南南阳地区.

这次大震的余震较多. 《后汉书·五行志》在上述文后,续写“元初六年冬(注: 公元120年1月),郡国八地震. 永宁元年(注: 公元120年),郡国二十三地震.”另,《后汉书·翟酺传》有类同的记述“自去年以来(注: 公元120—121年),灾遣频数,地坼天崩,高岸为谷.”说明它们都为公元119年3月大地震的余震序列.

表 4 震例4和震例5Table 4. Earthquake events Nos. 4 and 5震例 科目 内 容 分 析 震例4 引自《汇编》 公元119年3月10日"京都、 郡国四十二地震,或地坼裂,涌水,坏败城郭、 民室屋,压杀人" 计算 按烈度-震级表(见附录),可得I0为Ⅷ,M=6.5. 此例N=42,由式(1)算出有感半径R* =300 km,有感面积S*=8 997 km2 震例 5 引自《汇编》 公元121年"郡国三十五地震","或地坼裂,坏城郭室屋,压杀人" 计算 按烈度-震级表,I0为Ⅷ,M=6.5. 此例N=35,得地震有感半径R*=300 km,有感面积S*= 11 116 km2,推出S0约为13×103km2 分析 参照2.3节的范例参数,该地震在京师洛阳东北300 km一带为合理 震例5为121年的地震(表4),这次地震的史料记载存疑,分析比较复杂.

公元121年和125年是东汉历史上非常特殊的年份(表3),分别对应着亲政的皇太后邓绥亡和安帝亡,以及随之而来的东汉两次最残酷、 破坏性极大的皇权斗争,导致社会混乱,史料存疑颇多. 例如,这次地震的时间各书不一. 按《汇编》所述:

《后汉书》为“建光元年十一月己丑”,《后汉纪》为“十二月己丑”,《续汉书·五行志》为 “九月己丑”. 由于“十二月没有己丑日”,故取为“十一月”,换成公历为公元121年12月8日.

现在看来,《汇编》取为“十一月”不妥,地震日期不对. 按《后汉书》所述《地震诏》“遣光禄大夫案行……除今年田租,其被灾甚者,勿收口赋”文,汉朝征收田租口赋是在九月、 十月秋收时节,诏书“今年勿收”的措施只能在秋收前,不可能迟至十一月、 十二月份征收完毕才实施. 其次,司马彪的《续汉书·五行志》(西晋,公元307年)、 袁宏的《后汉纪》(东晋,公元376年),二者都比范晔《后汉书》(南北朝,公元445年)成书的时间要早. 著名历史学家周天游(1987)在《后汉纪校注》一书中已对早期版本做了勘误,指出袁宏文与司马彪文所记述的时间是完全一致的,均为“九月己丑”. 依史书矛盾时应以早期版本为准的原则,这次地震时间应改为建光元年九月己丑,换成公历为公元121年10月10日(万年历编写组,1994).

其次,地震地点待考. 光禄大夫是皇帝的近臣国戚,无任定所,代表皇帝赴地震灾区“宣畅恩泽,赈济钱粮”的事件在东汉早期共6次,分别为公元前7年11月、 公元46年10月、 121年10月、 128年2月、 138年2月和143年9月,史书中全都有具体的时间和地点. 特别是,每次去的震灾地点仅仅限于一个地区,故而可推知地震的位置. 但唯独公元121年10月10日的这次地震除外,诏书只有赴地震灾区的承诺、 未书时间和地点,俨如一纸空文. 审视当时的政局: 三公全部被撤,张衡也由太史令改调为公车司马令,各地正处于追杀邓太后集团的血腥斗争中,宣诏之后极可能无法派人赴震区. 同样奇怪的是,公元128年2月22日汉阳地震后光禄大夫的出行竟然去了两个震灾地区,一个是洛阳以西的汉阳,另一地区恰恰是余震尚存的洛阳东北地区. 两地南辕北辙,差距千余千米,肯定不是同一次地震. 《后汉书·顺帝纪》载(范晔,1935): “(永建)三年春正月丙子,京师地震,汉阳地陷裂……,夏四月,遣光禄大夫案行汉阳及河内、 魏郡、 陈留、 东郡,禀贷贫人.”文中所列的后4个郡实际上是在同一个地区,涉及到司隶州(河内)、 冀州(魏郡)、 兖州(陈留和东郡)一带的圆形区域(图2),即冀州魏郡和兖州陈留、 东郡地区(今冀南-豫东北-鲁西的磁县、 邯郸、 聊城、 濮阳、 菏泽北一带). 这极可能就是公元121年10月10日的6 1/2 级地震的位置,也是公元1830年6月12日磁县7.5级地震、 1937年8月1日菏泽7.0级地震的活动地区.

当然,作出这个推断还考虑了更多的因素: ① 该地区相对于京师的方向和震中距与前述估算值相符. ② 这次大震的活动时间长,史书随后记述了公元122年5月、 6月、 8月、 10月的余震,甚至125年12月15日一次地点不明的地震可能也是它的余震活动. ③ 细审公元128年前后各4年的史料,发现该地区乃至全国都风调雨顺,竟然连续8年无旱涝洪风蝗等大灾. 那么,光禄大夫何以到无灾之地去“救灾、 赈济、 赐死者钱、 禀贷贫人”呢? ④ 史料对公元121年和128年地震的记载相似: “屋坏杀人,地坼涌水出,地陷裂”等,震后救济也一样. 前一次地震: “赐死者钱,人二千. 除今年田租,其被灾甚者,勿收口赋.”后一次地震: “赐年七岁以上钱,人二千. 一家被害,郡县为收敛. 勿收汉阳今年田租、 口赋.”后一次的诏书把公元128年对两个震区的赈济异同点也讲清楚了: 赐死者钱,二地相同处理; 免当年田租口赋,仅限于汉阳地区(尽管光禄大夫同时巡抚了两个地区). ⑤ 东汉顺帝年间最在意地震(冯锐,武玉霞,2013),屡屡在震后下地震诏、 罪己诏、 改年号、 撤高官、 祭天地等等,派光禄大夫赴震区就有3次,公元128年是第一次. 由此推断,128年光禄大夫案行了两个震区: 洛阳西是针对当年的汉阳地震,洛阳东是针对公元121年地震,都是去处理震后事务,只不过对后者的巡抚还有落实公元121年的各项承诺、 追补赈济款等一层含义,况且这时社会已稳定,而该区仍有余震活动.

上述分析仅属一种合理推测,欲落实公元121年地震位置还需今后深入的工作.

3.2 第二类地震事件: 郡国地震,史料有郡国的总数目

公元118年前的郡国地震事件共13 个,史料记载有郡国的总数目,京师均无感,别无其它信息. 相应的分析比较简单和统一.

从整个东汉时期的地震资料来看(表1),当时可能记载的地震事件主要分布于大华北地区,特别是中原和甘肃东部. 由此,可以取并、 冀、 司、 青、 豫、 徐、 兖等7个州的平均地理面积,折算出大区域的郡国平均有感面积S*=13 300 km2,然后利用该事件的郡国总数N,由式(2)估算出有感半径R*(也即震中至京师洛阳的最小距离),代入式(1)求得震级. 最后,对比式(3)估算结果予以粗化,震级以半级为准,全部列入表3. 这些地震至京师洛 阳的距离多数在200 km以远,除公元107年和113年两次5 1/2 —6级的地震外,均属5—5 1/2 的中等强度的地震,少数地震小于4 3/4 级.

3.3 第三类地震事件: 京师地震及余震活动

京师指首都洛阳(公元190年后为长安),是区域概念但又含混. 《后汉书·顺帝纪》有文“阳嘉二年四月己亥,京师地震. 六月丁丑,洛阳地陷. ” 在这里,京师和洛阳城是被明确区别的. 洛阳城的面积很小,不过2 km×3 km左右(钱国祥,2002),四周没有宽广郊区. 但它的卫戍区 司隶校尉部很大,7个郡(河内、 河南尹、 河东、 弘农、 左冯翊、 京兆尹、 右扶风),108个县,西达宝鸡东至开封,长约800 km; 北到临汾南抵秦岭,宽约400 km. 洛阳城位于河南尹的西侧(图2). “京师地震”、 “京师洪涝”等记载究竟还包含哪些郡县,史书从未细述过. 通常只能把“京师”理解为洛阳城及其毗邻,例如洛阳城近旁的河南尹、 河内等个别县,地域不会太大,但也不固定.

一种典型的史料文字是单纯的“京师地震”,共4次(公元92年6月,95年11月,122年5—6月,124年1月),推算出的震级均≤4 3/4 级,烈度不过Ⅴ度. 公元122年5—6月和124年1月等地震(表3)可能属于121年冀南-鲁西、 公元123年汉阳大震的余震. 因为它们紧接其后发生,震级明显降低、 波及面小、 无破坏记录,完全比不得公元133年6月18日和136年2月18日M≤5的“京师地震”. 这两次公元133年以后的地震尽管也很弱,史书只记下“灾眚屡见,地摇京师”(《后汉书·顺帝纪》),但毕竟还出现过皇帝下诏、 高官被免和祭天祀地的礼仪活动.

如果洛阳确实发生过5—5 1/2 级地震,史料至少应该出现“京师、 郡国六地震”等字样,毗邻各郡(如河南尹、 河内、 弘农、 河东郡等,图2)必有震感,但迄今未见这种情况.

更多的情况是“京师”与20个以上郡国并举的记载(比如“京师、 郡国三十二地震”),共5次. 由于6级以上地震的郡国数目至少在30个以上,而且震灾最重的位置已经在史料中写得很清楚,于是这里涉及的“京师”应指“远处地震,京师有感”的状态,绝非表示二地同时地震. 此期间有过3次震级≥6 1/2 的强震,即公元119年3月南阳地震、 121年10月冀南-鲁西地震和123年汉阳地震,紧接着发生的诸如公元122年5—6月 “京都、 郡国十三地震”、 124年“京都、 郡国十六地震” (表3)等等,被视为余震较妥.

综上所述,无论“京师地震”抑或“京师、 郡国地震”,虽然发生多次,但对京师洛阳的影响程度都不强烈,基本为有感或强有感的水平. 据钱国祥(2002)研究,洛阳的地下水位较浅,城内有古狄泉、 天渊池,城南紧靠洛河河岸,地陷的事件是经常发生的. 但地震史料从未记载过一次京师在地震后出现地陷、 泉涌、 岸崩等Ⅵ或Ⅶ度区的现象,更没有出现过常见的地震时候后宫反应敏感、 一片混乱的现象. 那就可以断定这个期间京师洛阳虽经历过多次地震,但基本处于有震感的水平,没有遭受过破坏性的震害.

4. 讨论与结论

东汉早期(公元25—127年)的地震史料十分宝贵,它反映了从远古的零散、 不系统的地震记载转入连续记载、 逐渐认识地震的过程. 这时的地震事件虽多,囿于历史条件和古人认知水平,在涉及地震大小、 距离远近、 序列关系等这些现代信息方面多显语焉不详,需要靠后人的深入分析才能填补《目录》中的百年空白段. 此期间的地震记载以“郡国地震”和“京师地震”为主,这与当时对其它自然灾害的记载方式是一样的. 时间上,主要出现在汉和帝以后; 地点上,以大华北地区为主.

利用新的地震烈度衰减关系、 采用郡国平均地理面积和有感面积的概念,看来是一种可行的办法,可以从历史地震资料中提取出一些有意义的信息. 本文仅是一个尝试,进一步的工作还是很有必要的. 本文结论如下:

1) 东汉早期最主要的地震事件是4次震级 ≥6 1/2 的强震,即公元46年10月和119年3月3月南阳地震、 121年10月冀南-鲁西地震和123年5月汉阳地震,震后都有持续1—2 年的余震活动. 公元118年前的地震事件主要分布于北方,华北和甘肃东部偏多,震中至京师洛阳的距离多数在200 km以远; 除公元107年和113年两次5 1/2 —6级的地震外,均属5—5 1/2 级的中等强度的地震,少数小于4 3/4 级.

2) 这个期间的京师洛阳虽经历过多次地震,但其影响程度并不强烈,基本处于有震感或强震感的水平,没有遭受过破坏性的震害.

审稿人认真细致的建议和评论使作者获益匪浅,不仅深化了认识也促使图件更加清晰和准确,作者在此表示感谢.

附录 烈度-震级简表附录. Simplified list of seismic intensity and magnitude烈度 震级 极震区破坏情况 灾情 最远破坏 建筑物 房屋 山崩 地裂 Ⅶ 5—5 3/4 坏城垛、 城楼、 墙垣多圮 民居多坏、 坏官民庐舍(约<25%) 黄土崖崩, 陡坎有滑坡 河滩等软湿地有裂缝, 间有出水者 有死伤 <30 km Ⅷ 6—6 3/4 墙垣边墙部分崩坏, 多倒塌, 坏沟渠, 桥梁倾等 庙堂仓库等损坏或部分倒塌, 公廨民 房多倾圮(约<50%), 树木折倒 土岗山脚崩滑, 山石裂缝 平地多裂缝, 涌沙水, 山坡道路间有开裂, 出现新泉, 干枯老泉 人畜多死伤 <100 km 注: 表中内容摘自《中国地震目录》(顾功叙, 1983)的部分烈度项目. -

图 1 东汉13个州的行政分布图(局部). 图中数字为该州的郡国平均地理面积S0(表1)

Figure 1. Distribution of 13 administrative divisions in Eastern Han Dynasty. The number indicates the geographical mean area S0 of a “Junguo” in this division

表 1 东汉郡国的有关参数

Table 1 Some parameters for administrative divisions in Eastern Han Dynasty

地区 州名 郡国地理面积 S0/103km2 郡国总数 东汉时期有过地震记载的郡国 中部 司隶 31.418 7 河内,河南,雍州,京兆尹,右扶风,洛阳,长安 冀州 13.159 9 魏郡 东部 豫州 11.418 6 颍川 兖州 11.418 8 陈留,东郡,山阳,东平 青州 11.418 6 东莱,北海,琅琊 徐州 11.418 5 周边 凉州 53.014 12 陇西,汉阳,金城,北地,武威,张掖,武都 荆州 83.395 7 南阳,汉寿 扬州 79.168 6 并州 26.578 9 太原,雁门 益州 61.533 11 益州 注: 郡国平均地理面积的数据引自高建国(2001),边远地区的交州和幽州未计入. 表 2 3个典型震例

Table 2 Three earthquake events as reference

震例 科目 内容分析 震 例 1 引自《目录》 公元前70年6月1日,"河南以东四十九郡国皆震". 震中山东诸城、 昌乐一带,烈度Ⅸ,震级7 计算 郡国数目N=49,震级M=7. 由式(1)求得地震有感半径R*=400 km,代入式(2)后可得郡国平均有感面积S*=10 254 km2. 因震中位置隶属青州,参照表1的参数,求出郡国平均有感面积与平均地理面积之比S*/S0=0.89 震 例 2 引自《目录》和《汇编》 公元46年10月23日,"郡国四十二地震". 震中河南南阳,烈度Ⅷ,震级6 1/2 级. 史料原文为"郡国四十二地震,南阳尤甚,坏垣毁屋,压死官民,地震裂" 计算 步骤同震例1. N=42,M=6.5,R*=300 km,S*= 9 243 km2,S*/S0=0.81 震 例 3 引自《汇编》 公元123年,"京都、 郡国三十二地震",震中位置未定 分析 《后汉书·左雄传》: "(左)雄复上疏谏曰,先帝封野王君,汉阳地震. " 按《资治通鉴》和《后汉纪校注》(周天游,1987),安帝的乳母王圣被封野王君的时间为"延光 二年四月". 故地震时间和地点可作为公元123年5月凉州汉阳(今甘肃天水甘谷一带) 计算 郡国数目N=32. 因为汉阳地震京都有感,其震中距可作为有感半径R*=600 km,由式(2)得S*=34 254 km2. 震中为凉州,参照表1的参数,有S*/S0=0.65. 将上述参数代入式(1)后,得M=6.8. 再按《目录》所给烈度震级表(见附录),可由震级6.8查得对应的震中烈度I0为Ⅷ 表 3 东汉早期地震汇总

Table 3 Summary of earthquake information in early Eastern Han Dynasty

序号 发震日期和历史事件 史料位置 史料细节 估算震级 震中或震中至 京师的距离 /km 帝 年-月-日 罪己诏/地震诏 郡国 京师 其它 1 光武 46-10-21 罪己诏 郡国42 南阳尤甚, 地裂压杀人 [6 1/2] 河南南阳 2 章 76-05-02 罪己诏 山阳 东平 ≤5 山东山阳 3 和 92-06-09 京师 ≤4 3/4 京师 4 92-08-08 郡国13 5 1/2 >240 5 93-04-07 陇西 陇西 6 95-11-08 京师 ≤4 3/4 京师 7 97-04-08 陇西 陇西 8 105-06-19 雍县 雍县 9 安︱邓太后执政 107 郡国18 5 1/2 —6 >280 10 108 郡国12 5—5 1/2 >230 11 110-01-12 郡国 9 5—5 1/2 >200 12 110-04-14 郡国 4 ≤5 >130 13 110-10-02 云南益州 云南益州 14 111-02-01 郡国10 5—5 1/2 >200 15 113-02-06 郡国18 5 1/2 —6 >280 16 114 郡国15 5 1/2 >250 17 115-12-11 郡国10 5—5 1/2 >200 18 116-03-01— 03-29 郡国10 5—5 1/2 >200 19 117-01-17 郡国 9 5—5 1/2 >200 20 117 郡国13 5 1/2 >250 21 118 郡国14 5 1/2 >250 22 119-03-10 郡国42 京师 地坼裂涌水,坏败 城郭民屋,压人 6 1/2 ~300 河南南阳一带 23 120-01-17 郡国 8 5—5 1/2 南阳余震 24 120 郡国23 5 1/2 —6 南阳余震 25 120—121 灾谴频数,地坼天崩,高岸为谷 南阳余震 26 安 121-10-10 地震诏 郡国35 地坼裂,坏城郭,压杀人 6 1/2 ~300冀南-鲁西一带 27 122-05-23—06-20 京师 ≤4 3/4 冀南-鲁西余震 28 122-08-19 郡国13 京师 5 1/2 冀南—鲁西余震 29 122-10-23 郡国27 5 1/2 —6 冀南—鲁西余震 30 123-05 郡国32 京师 汉阳地震 6 1/2 —7 汉阳 31 124-01-06 京师 ≤4 3/4 京师 32 124 郡国23 京师 5 1/2 —6 ~320 33 125-12-15 郡国16 京师 5 1/2 ~280 34 顺 128-02-22 地震诏 京师 汉阳 汉阳屋坏杀人,地坼水涌出. 汉阳地陷裂 [6 1/2] 汉阳 35 133-06-18 罪己诏/撤高官 京师 地动山崩火灾,二高官以地震免 ≤5 京师 36 134-12-13 撤高官 陇西 二高官以地震免 (6 3/4 —7) 陇西 37 136-02-18 罪己诏/撤高官 京师 地摇京师 ≤5 京师 38 138-02-28 地震诏 京师 金城陇西 地震裂,城郭室屋多坏,坏杀人 [6 3/4] 金城陇西 注: 地震事件根据《汇编》,震级加[]引自《目录》,震级加( )引自冯锐和俞言祥(2006). 史料中凡"郡国十八地震" 字样,表中简记为"郡国18",其余类同. 表 4 震例4和震例5

Table 4 Earthquake events Nos. 4 and 5

震例 科目 内 容 分 析 震例4 引自《汇编》 公元119年3月10日"京都、 郡国四十二地震,或地坼裂,涌水,坏败城郭、 民室屋,压杀人" 计算 按烈度-震级表(见附录),可得I0为Ⅷ,M=6.5. 此例N=42,由式(1)算出有感半径R* =300 km,有感面积S*=8 997 km2 震例 5 引自《汇编》 公元121年"郡国三十五地震","或地坼裂,坏城郭室屋,压杀人" 计算 按烈度-震级表,I0为Ⅷ,M=6.5. 此例N=35,得地震有感半径R*=300 km,有感面积S*= 11 116 km2,推出S0约为13×103km2 分析 参照2.3节的范例参数,该地震在京师洛阳东北300 km一带为合理 附录 烈度-震级简表

附录 Simplified list of seismic intensity and magnitude

烈度 震级 极震区破坏情况 灾情 最远破坏 建筑物 房屋 山崩 地裂 Ⅶ 5—5 3/4 坏城垛、 城楼、 墙垣多圮 民居多坏、 坏官民庐舍(约<25%) 黄土崖崩, 陡坎有滑坡 河滩等软湿地有裂缝, 间有出水者 有死伤 <30 km Ⅷ 6—6 3/4 墙垣边墙部分崩坏, 多倒塌, 坏沟渠, 桥梁倾等 庙堂仓库等损坏或部分倒塌, 公廨民 房多倾圮(约<50%), 树木折倒 土岗山脚崩滑, 山石裂缝 平地多裂缝, 涌沙水, 山坡道路间有开裂, 出现新泉, 干枯老泉 人畜多死伤 <100 km 注: 表中内容摘自《中国地震目录》(顾功叙, 1983)的部分烈度项目. -

陈达生, 刘汉兴. 1989. 地震烈度椭圆衰减关系[J]. 华北地震科学, 7 (3): 31-42. 冯锐, 武玉霞. 2013. 张衡地动仪的诞生[J]. 中国地震, 29 (2): 178-196. 冯锐, 俞言祥. 2006. 张衡地动仪与公元134年陇西地震[J]. 地震学报, 28 (6): 654-668. 范晔. 1935. 后汉书(顺帝纪)[M]. 上海: 世界书局: 1085-1108. 高建国. 2001. 汉代地震考(上)[J]. 城市与减灾, (5): 20-23. 顾功叙(主编). 1983. 中国地震目录[M]. 北京: 科学出版社: 1-100 钱国祥. 2002. 汉魏洛阳故城沿革与形制演变初探[C]//中国社会科学院考古研究所编. 纪念中国社会科学院考古研究所成立50周年大会暨21世纪中国考古学与世界考古学国际学术研讨会论文集. 北京: 中国社会科学出版社: 46-51. 万年历编写组. 1994. 中华两千年历书(1-2060)[M]. 北京: 气象出版社: 1-80. 汪素云, 时振梁. 1993. 有感半径与震级的关系及其应用[G]//国家地震局震害防御司编. 中国地震区划文集. 北京: 地震出版社: 179-184. 汪素云, 俞言祥, 高阿甲, 阎秀杰. 2000. 中国分区地震动衰减关系的确定[J]. 中国地震, 16 (2): 99-106. 王振铎. 1963a. 张衡候风地动仪的复原研究[J]. 文物, (2): 1-8. 王振铎. 1963b. 张衡候风地动仪的复原研究[J]. 文物, (4): 1-20. 王鹏飞. 2005. 张衡候风地动仪功能测试和感震原理的探讨[J]. 自然科学史研究, 24 (4): 291-318. 谢毓寿, 蔡美彪(主编). 1983. 中国地震历史资料汇编(第一卷)[M]. 北京: 科学出版社: 14-32. 袁道阳, 雷中生, 刘小凤, 刘百篪, 才树华, 郑文俊. 2004. 138年金城-陇西6 3/4 级地震的史料考证与构造背景探讨[J]. 地震地质, 26 (1): 52-60. 周天游(校注). 1987. 后汉纪校注[M]. 袁宏(撰). 天津: 天津古籍出版社: 466-467. 周振鹤. 1998. 中国历代行政区划的变迁[M]. 北京: 商务印书馆: 1-188. -

期刊类型引用(3)

1. 冯锐. 东汉·震古烁今地动仪——漫步地震五千年(6). 地震科学进展. 2024(04): 299-310 .  百度学术

百度学术

2. 席境忆. 东汉时期的地震记录及其时空分布. 防灾科技学院学报. 2019(03): 90-95 .  百度学术

百度学术

3. 陈冬仿. 基于灾异背景下的汉代地震及其政治功能论析. 江汉论坛. 2017(09): 115-119 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: