3D scattering by an alluvial valley embedded in a layered half-space for obliquely incident Rayleigh waves

-

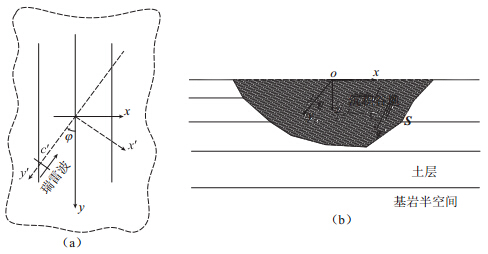

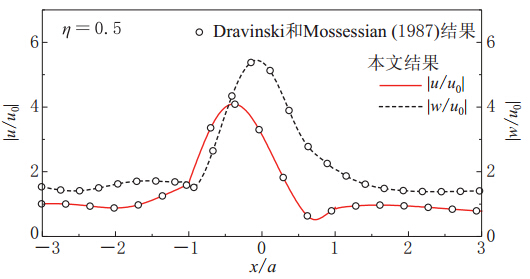

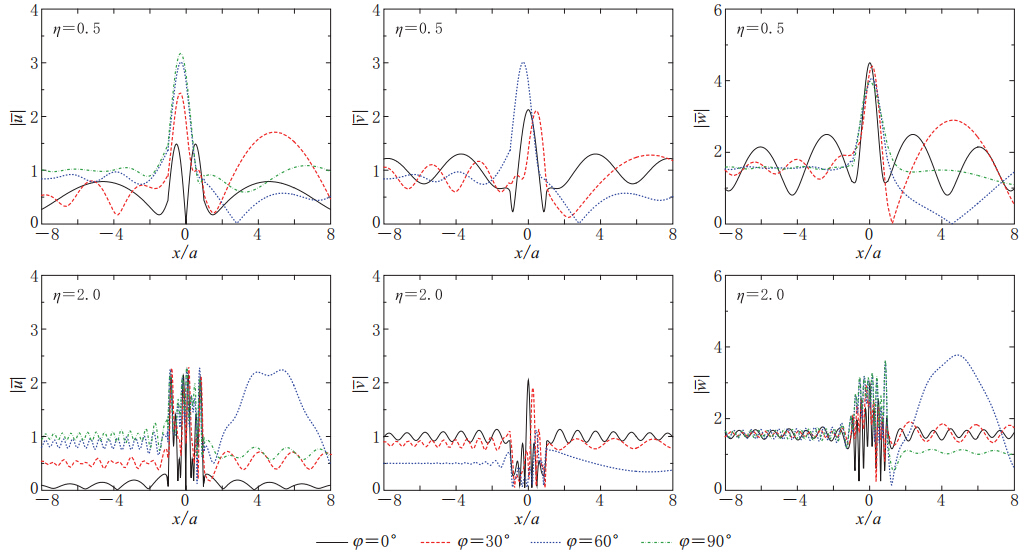

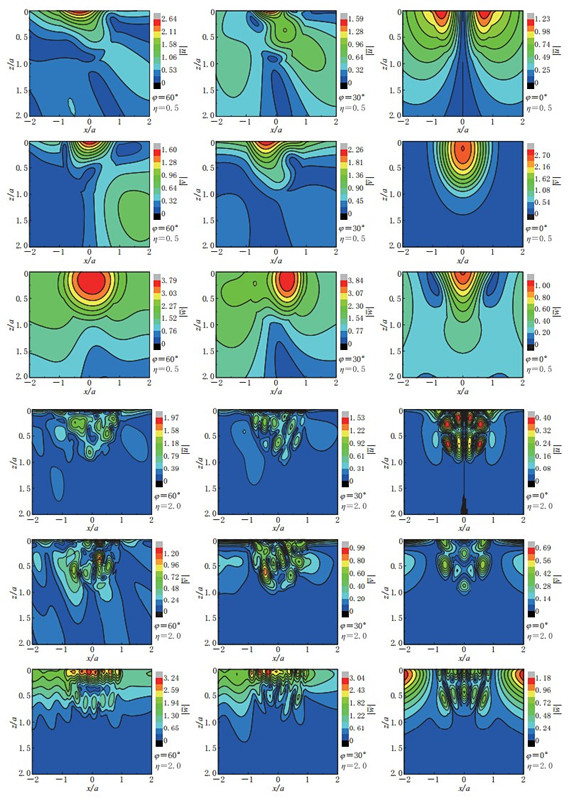

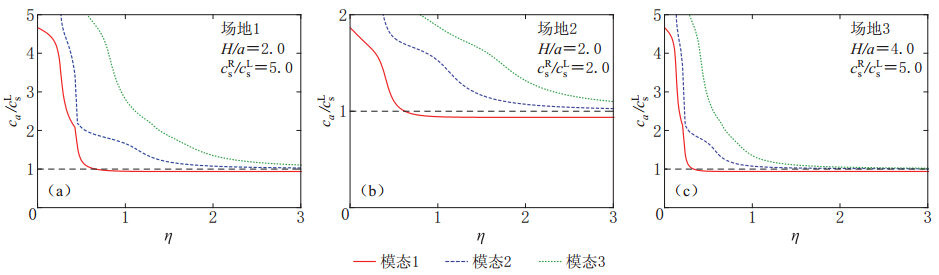

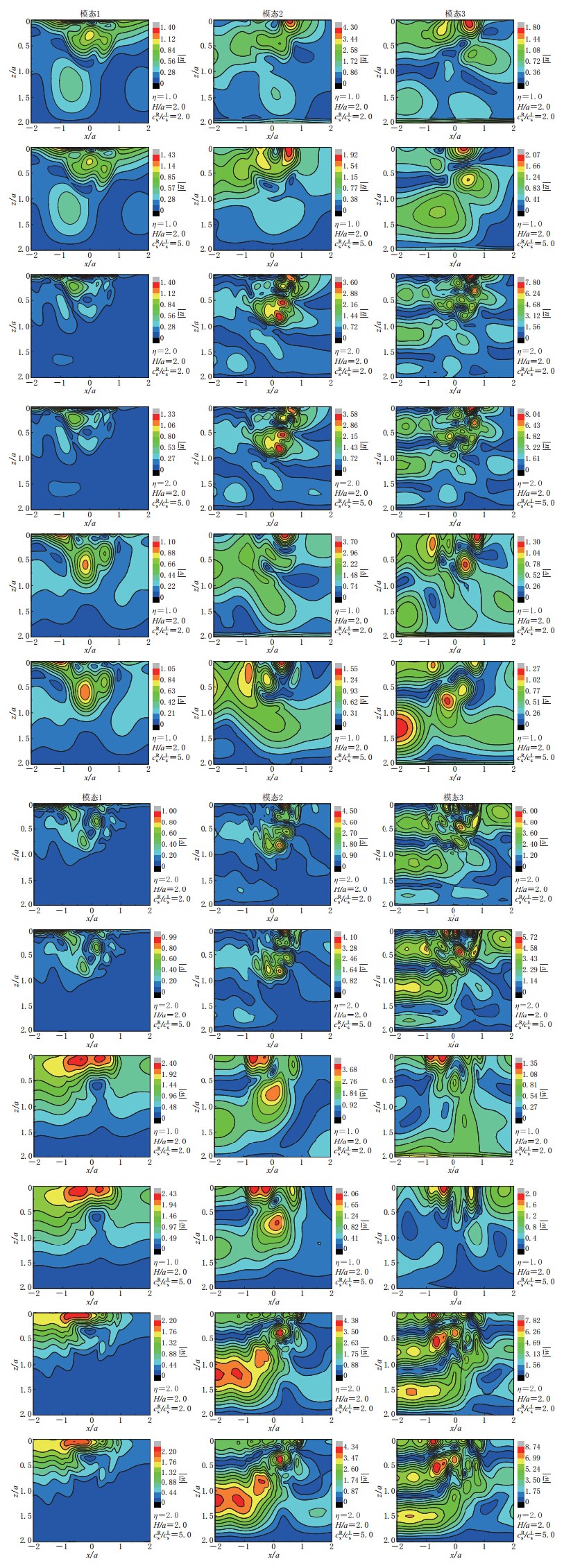

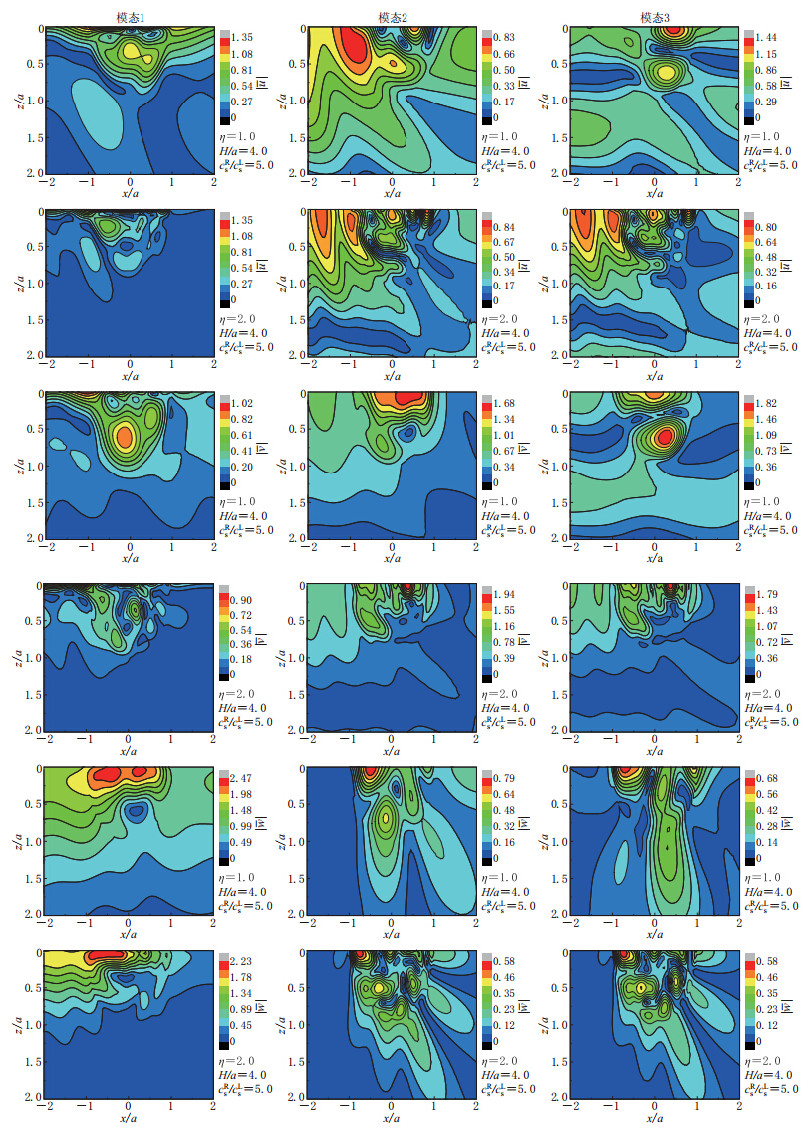

摘要: 针对层状半空间中沉积谷地对斜入射瑞雷波的三维散射问题, 采用直接刚度法计算自由场波场, 以层状半空间中移动斜线均布荷载动力格林影响函数求解三维散射波场, 建立了求解该问题的间接边界元方法. 通过与已有结果的比较, 验证了该方法的正确性, 并以均匀半空间以及弹性基岩上单一土层场地中沉积谷地为例进行了计算分析. 研究结果表明: 层状半空间与均匀半空间中沉积谷地对瑞雷波的散射存在显著差别; 层状半空间中瑞雷波的振动模态对沉积附近位移幅值有着重要影响; 土层刚度和厚度等参数也对沉积附近位移幅值大小及空间分布有着显著的影响.Abstract: Aiming at solving the problem of 3D scattering by an alluvial valley embedded in a layered half-space, the indirect boundary element method (IBEM) is established based on the free wave field calculated by using the direct stiffness method, and 3D scattering wave field simulated by using the Green’s functions of moving distributed loads in the layered half-space. The method is validated by comparison with known results, and numerical analyses are performed by examples of a valley embedded in a uniform half-space and in a single soil layer over elastic bedrock. The results show that the wave scattering around the valley embedded in a uniform half-pace are distinctively different from that in a layered half-space, the modals of the Rayleigh waves in a layered half-space have important effects on the displacement amplitudes around the valley, and also the stiffness and depth of the soil layer have important influence on the amplitudes and distribution of the displacement.

-

Keywords:

- 3D scattering /

- alluvial valley /

- Rayleigh wave /

- moving Green’s function /

- layered half-space

-

引言

自20世纪90年代以来,随着空间对地观测技术的迅速发展,国内外不少地震学者作了大量的地震红外异常机理(徐秀登等,1995; 强祖基等,1998; 马瑾等,2006; Pulinets et al,2006; 康春丽等,2008; 郭晓等,2010)、 岩石实验(崔承禹等,1993; 吴立新等,2006; 耿乃光等,1998; Gabrielov et al,2000; 邓志辉等,2003)、 红外遥感技术的应用方法及典型震例对比分析(强祖基等,1997; 刘德富,2000; 张元生等,2002; Tronin et al,2002)等研究,取得了许多有意义的研究结果. 相关的研究结果显示,地表红外辐射异常与活动断裂、 地震活动之间存在着一定的联系(马瑾等,2006; 屈春燕等, 2006,2011); 卫星遥感资料典型震例分析结果表明,震前确实存在不同程度的热异常现象(强祖基等,1990; 刘德富等,1999; Saraf et al,2008). 上述结果为开展卫星遥感技术在地震预报中的应用奠定了一定基础. 但迄今为止,由于地表热辐射的影响因素复杂多变,各类场源引起的热变化信息并不容易区分(郭晓等,2010),而且地形地貌、 地物类型和气象等非构造活动因素对地表热红外辐射的影响程度可能比现今构造运动或地震活动引起的异常还要大,所以造成提取的可应用于实际的异常指标十分有限. 为减少地表地形、 植被和气象等非构造活动因素对地表热红外辐射的影响,研究人员提出了多种热红外异常提取方法,主要有功率谱相对变化法、 涡度背景场法、 断裂带内外温差法等(康春丽等,2011; 荆凤等,2012; 陈梅花等,2007). 郭晓等(2010)和张元生等(2010)提出的功率谱相对变化法可大部分压制上述非构造活动因素影响的热辐射变化,以突出地震孕育过程中引起热辐射异常现象. 应用该方法对静止卫星热红外和长波辐射资料进行的震例研究表明,强震前确实存在不同程度的热辐射异常现象.

本文以静止卫星中波红外亮温资料为数据源,应用功率谱相对变化法对2008年新疆于田MS7.3和2010年青海玉树MS7.1地震进行了分析研究.

1. 中波红外亮温数据

FY-2C(E)卫星主要有效载荷为红外和可见光自旋扫描辐射器(visible and infrared spin scan radiometer,简写为VISSR). VISSR可直接观测到地物的热辐射强度,经定标处理和几何校正后的数据称之为相应通道(波段)的辐射亮度. 应用普朗克辐射定理的黑体(比辐射率为1)辐射公式进行计算获得辐射物的辐射温度(张元生等,2010). 为了区别于物体的真实辐射温度,称这种温度为亮温,即把辐射物体视为黑体时的辐射温度. 热辐射强度除了取决于物体的温度和比辐射率外,还与辐射物体表面曲率有关. 在短时间内,同一物体在同一方向上的热辐射强度变化主要取决于物体的温度. 因此,对地震而言,静止卫星红外遥感数据比极轨卫星红外遥感数据更利于一致性对比.

本研究使用的原始数据为静止气象卫星FY-2C(E)中波红外亮温数据该数据由兰州地球物理国家野外科学观测研究站和中国气象局国家卫星气象中心提供.. FY-2C卫星于2004年10月19日发射(FY-2E卫星于2008年6月15日发射,2009年11月24日正式替代FY-2C卫星),定位于105°E赤道上空,距地面3万5000多千米. VISSR有效观测范围为45°—165°E、 60°S—60°N,中波红外通道波段为3.5—4.0 μm,每天至少进行24次观测(每30分钟或1小时观测一次). FY-2C(E)卫星可使用的有效数据起始时间为2005年7月1日. 为了减少太阳的影响,选择北京午夜时间(23:00—4:00)的多次观测数据,用补窗法进行简单处理可去除部分云影响,对相同像元计算其平均值,构成亮温日值,这就为下一步数据处理准备好了数据源. 由于数据量大,我们只对地理范围为 5°—50°N、 55°—150°E内的数据进行了处理(张元生等,2011).

2. 数据处理分析方法

郭晓等(2010)和张元生等(2010)以静止卫星热红外亮温和长波辐射资料为数据源,针对其资料的变化特征,提出一种地震热异常信息提取的方法,简称为功率谱相对变化法. 功率谱相对变化法主要通过小波变换和功率谱估计来实现. 首先是小波变换,采用Daubechies(dbN)小波系中的db8小波基对中波红外信息进行处理. 这样处理可以去除地球基本温度场和地形(直流部分)及年变温度场等长周期引起的热辐射,即舍去小波7阶的低通部分. 由于雨云和寒热气流引起的温度变化时间较短,一般为数小时至数天. 这种信息经小波变换可基本去除,即舍去小波2阶的高通部分. 用小波2阶的低通部分减去小波7阶的低通部分,即保留了中间频带部分信息,舍去了高频和低频信息. 此步骤相当于一个带通滤波. 对每个像元而言,经小波变换处理后的数据在时间域里是正负相间的中波红外波形亮温数据,单位为K. 它的时间周期范围包含着地震信息的短临异常周期范围(郭晓等,2010).

然后对这样海量的中波红外波形亮温数据进行功率谱估算. 考虑短临地震异常出现的时间一般在10—90天内,以64天为窗长、 1天为滑动窗长作傅里叶变换,计算其功率谱. 对每个像元的时程数据滑动一次可获得一组功率谱,时间约定为窗内数据的最新时间,这样就获得了时频空间数据. 计算功率谱时得到的相应周期为64,3,21,16,13,11,9,8,7和6天等. 根据前人的热红外亮温地震异常的研究结果(邓志辉等,2003; 刘德富等,1999; 强祖基等,1998; 徐秀登等,1995),异常持续时间一般大于10天. 我们在资料处理时不考虑10天以下周期的信息. 为了更好地反映地震前后中波红外亮温变化的功率谱与其它时段的功率谱的不同,我们对每一像元的所有频率的功率谱作了相对幅值处理,生成功率谱时频相对变化空间数据.

最后,运用图像处理技术对时频相对功率谱进行时空扫描,得到幅值变化较大的对应频率(即特征周期)、 时间和区域位置参数.

3. 结果与分析

对时频相对功率谱值进行空间扫描,获得了新疆于田MS7.3和青海玉树MS7.1地震发生前后的中波红外图像,特征周期分别为64和13天(特征周期是指地震孕育过程中引起的热辐射起伏变化,其变化信息的主频对应的周期为特征周期).

3.1 新疆于田MS7.3地震热异常分析

2008年3月21日新疆于田MS7.3地震震中位于西昆仑山中的阿什库勒盆地,距阿尔金断裂南缘约50 km,处于西昆仑地震带与阿尔金地震带的交会区,即塔里木盆地的南部,靠近西昆仑山区的边缘部分. 震中为35.60°N,81.60°E,震源深度33 km. 美国地质调查局(USGS)与哈佛大学CMT震源机制解结果表明,此次地震为略带走滑的正断层性质,断层走向为近南北向(张国宏等,2011; 万永革等,2010).

震前热异常主要分布于震中以北含油气丰富的塔里木盆地(图 1),特征周期为64天,在于田地震前6天(即3月15日)达到极值,约为平均值的10倍. 极值时异常幅值大于6倍的面积约为12万平方千米,地震前、 后相对功率谱幅值大于2倍的异常持续时间为近80天(图 2). 图 1给出了2008年3月21日新疆于田MS7.3地震前、 后中波红外亮温相对功率谱异常时空演化图. 从图像中可以看到,从2月初开始,震中区北部地区逐渐开始出现功率谱信息增强现象,随后范围逐渐扩大到整个塔里木盆地,在塔里木盆地南端地区热辐射异常尤为明显,在于田MS7.3地震前6天(即3月15日)达到极值,相对变化率达到近10倍. 震后功率谱信息开始逐渐减弱,到4月上旬基本消失. 图 2给出的异常区小范围相对功率谱平均值时序曲线中也显示中波红外亮温相对功率谱在于田MS7.3地震前存在一次明显的异常变化过程.

3.2 青海玉树MS7.1地震热异常分析

2010年4月14日青海玉树MS7.1地震发生在青藏高原中部甘孜—玉树断裂的玉树段,震中位置为33.2°N、 96.6°E,震源深度约14 km,属浅源地震.

2010年4月上旬开始,震中区北部及东北部地区出现热辐射异常,特征周期为13天. 随后幅度不断增强,并于地震前夕(4月13日)功率谱信息相对变化率达到相对高值(为近7倍),功率谱信息相对变化率增强现象明显. 震后38天(5月22日)功率谱信息增强现象达到峰值,相对变化率达到近14倍,极值时异常大于6倍的面积约为4万平方千米. 随后幅度快速减弱,到5月底异常现象基本消失(图 3). 图 4给出的异常区小范围相对功率谱平均值时序曲线中,也显示中波红外亮温相对功率谱幅值在玉树MS7.1地震前存在一次明显的异常变化过程,地震前、 后相对功率谱幅值大于2倍的异常持续时间为近80天.

4. 讨论与结论

本文以静止卫星中波红外资料为数据源,应用功率谱相对变化法对2008年新疆于田MS7.3和2010年青海玉树MS7.1地震进行了分析研究. 结果表明,两次强震前、 后均出现了不同程度的功率谱信息增强现象. 新疆于田MS7.3地震前热异常主要分布在震中以北含油气丰富的塔里木盆地,特征周期为64天. 在于田地震前6天(即3月15日)达到极值,约为平均值的10倍. 极值时异常幅值大于6倍的面积约为12万平方千米,地震前、 后相对功率谱幅值大于2倍的持续时间为近80天. 青海玉树MS7.1地震临震时在震中区北部及东北部地区出现热辐射异常,随后幅度不断增强,并于地震前(4月13日)功率谱信息相对变化率达到相对高值(为近7倍),功率谱信息相对变化率增强现象明显. 震后38天(5月22日)功率谱信息增强现象达到峰值,相对变化率达到近14倍,极值时异常幅值大于6倍的面积约为4万平方千米,地震前、 后相对功率谱幅值大于2倍的异常持续时间为近80天.

于田MS7.3和玉树MS7.1地震均发生在中波红外功率谱相对变化率增强范围区的边缘. 功率谱相对变化率极值在地震前、 后2个月内出现,地震临震阶段功率谱相对变化率幅值达到近几年来的相对最大值或极值,且变化幅度均在6倍以上,功率谱幅值(相对变化率)大于2倍的异常持续时间均为近80天,异常极值时功率谱幅值大于6倍的面积分别为约12万平方千米和4万平方千米. 上述结果与长波辐射通量和热红外亮温资料的研究结果基本一致(郭晓等,2010; 荆凤等,2009; 张元生等, 2010,2011). 就本文所研究的两次MS>7.0地震中波红外亮温异常与热红外亮温和长波辐射通量的异常相比,长波辐射通量异常面积相对集中且位于震中附近,热红外异常幅值与面积相对较大,且热红外预测时间指标比长波辐射通量和中波红外亮温更加准确. 总体而言,中波红外亮温异常表现略逊于热红外亮温和长波辐射通量. 由于本文震例有限,所得结论只是初步的. 进一步开展中波红外亮温在地震中的应用研究,可为将来实现多波段同时监测热辐射变化进行地震预测提供参考.

本文所研究的两次地震前、 后均存在不同程度热辐射信息功率谱特征增强现象,应是地球放气与大气共同作用的结果(张元生等,2010). 这一成因机理过程与区域应力积累快速增加、 区域地质构造环境(主要指地层中含气量及其分布)和区域大气水汽含量有关. 强烈地震的孕育和发生与地壳运动,内部应力积累并在某些构造部位集中增强有一定的联系. 地球内部(壳层)含有大量的水汽、 二氧化碳和其它少量气体. 在强震发生前地壳应力持续增大,贯通地表的裂隙数量就会明显增多,导致地下逸出气体增多,大量水汽、 二氧化碳和甲烷等温室气体混合作用引起温室效应,地壳内部热传导加强,使地表及底层大气温度显著上升,从而出现不同程度的热辐射功率谱信息增强现象. 新疆于田MS7.3地震以北含油气丰富的塔里木盆地表现尤为明显.

于田MS7.3和玉树MS7.1两次地震的热辐射功率谱表现为异常极值时其异常区域面积差异较大,与地震震级大小的对应关系不明确,这可能与区域所处的地质环境、 大气环境等条件有关. 此外,两次地震反映热辐射功率谱异常现象的特征周期也明显不同,引起的原因目前尚不明确. 但这可能是观测数据反映自然现象的真实情况. 笔者认为,要弄清楚这些原因现阶段还比较困难,这些问题均有待深入研究.

感谢中国气象局国家卫星气象中心提供的静止卫星遥感资料.

-

-

巴振宁. 2008. 层状半空间中格林函数和局部场地对弹性波的散射[D]. 天津: 天津大学土木工程系: 72-77. Ba Z N. 2008. Green's Functions for Layered Half Space and Elastic Wave Scattering by Local Sites[D]. Tianjin: Department of Civil Engineering, Tianjin University: 72-77 (in Chinese).

巴振宁, 梁建文. 2012. 层状场地中二维沉积谷地对弹性波的三维散射[J].土木工程学报, 45(S1): 146-151. Ba Z N, Liang J W. 2012. Three-dimensional scattering by a two-dimensional valley embedded in a layered half-space[J]. China Civil Engineering Journal, 45(S1): 146-151 (in Chinese).

梁建文, 张秋红, 李方杰. 2006 . 浅圆沉积谷地对瑞雷波的散射: 高频解[J]. 地震学报, 28(2): 176-182. Liang J W, Zhang Q H, Li F J. 2006. Scattering of Rayleigh waves by a shallow circular alluvial valley: High-frequency solution[J]. Acta Seismologica Sinica, 28(2): 176-182 (in Chinese).

梁建文, 巴振宁. 2007a. 弹性层状半空间中沉积谷地对入射平面SH波的放大作用[J]. 地震工程与工程振动, 27(3): 1-9. Liang J W, Ba Z N. 2007a.Surface motion of an alluvial valley in layered half-space for incident plane SH waves[J]. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 27(3): 1-9 (in Chinese).

梁建文, 巴振宁. 2007b. 三维层状场地的精确动力刚度矩阵及格林函数[J].地震工程与工程振动, 27(5): 7-11. Liang J W, Ba Z N. 2007b. Exact dynamic stiffness matrices of 3-D layered site and its Green's functions[J]. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 27(5): 7-11 (in Chinese).

梁建文, 魏新磊, Lee V W. 2009. 圆弧形沉积谷地对Rayleigh波三维散射解析解[J]. 天津大学学报, 42(1): 1345-1353. Liang J W, Wei X L, Lee V W. 2009. Analytical solution for 3D scattering of Rayleigh waves by a circular-arc alluvial valley[J]. Journal of Tianjin University, 42(1): 1345-1353 (in Chinese).

首培烋, 刘曾武, 朱镜清. 1982. 地震波在工程中的应用[M]. 北京: 地震出版社: 56-59. Shou P X, Liu Z W, Zhu J Q. 1982. The Application of Seismic Wave in Engineering[M]. Beijing: Seismological Press: 56-59 (in Chinese).

王海云. 2011. 渭河盆地中土层场地对地震动的放大作用[J]. 地球物理学报, 54(1): 137-150. Wang H Y. 2011. Amplification effects of soil sites on ground motion in the Weihe basin[J]. Chinese Journal of Geophysics, 54(1): 137-150 (in Chinese).

张郁山. 2010. 圆弧状多层沉积谷地在Rayleigh波入射下动力响应的解析解[J]. 地球物理学报, 53(9): 2129-2143. Zhang Y S. 2010. Analytical solution to dynamic response of circular arc-shaped multi-layered valley due to incidence of Rayleigh wave[J]. Chinese Journal of Geophysics, 53(9): 2129-2143 (in Chinese).

赵成刚, 王磊, 高福平. 2007. 圆弧形沉积场地对平面瑞利波散射的解析分析[J]. 力学学报, 39(3): 365-373. Zhao C G, Wang L, Gao F P. 2007. Scattering of plane Rayleigh waves by a circular-arc alluvial valley: An analytical solution[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 39(3): 365-373 (in Chinese).

De Barros F C P, Luco J E. 1995. Amplification of obliquely incident waves by a cylindrical valley embedded in a layered half-space[J]. Soil Dyn Earthq Engng, 14: 163-175.

Dravinski M, Mossessian T K. 1987. Scattering of plane harmonic P, SV, and Rayleigh waves by dipping layers of arbitrary shape[J]. Bull Seismol Soc Am, 77(1): 212-235.

Kawase H, Aki K. 1989. A study on the response of a soft basin for incident S, P and Rayleigh waves with special reference to the long duration observed in Mexico city[J]. Bull Seismol Soc Am, 79(5): 1361-1382.

Pedersen H, Sánchez-Sesma F J, Campillo M. 1994. Three-dimensional scattering by two-dimensional topographies[J]. Bull Seismol Soc Am, 84(4): 1169-1183.

Sánchez-Sesma F J, Ramos-Martinez J, Campillo M. 1993. An indirect boundary element method applied to simulate the seismic response of alluvial valleys for incident P, S and Rayleigh waves[J]. Earthq Eng Eng Vib, 22(4): 279-295.

Todorovska M I, Lee V W. 1990. A note on response of shallow circular valleys to Rayleigh waves: Analytical approach [J]. Earthq Eng Eng Vib, 10(1): 21-34.

Wolf J P. 1985. Dynamic Soil-Structure Interaction[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall: 322-325.

-

期刊类型引用(11)

1. 钟美娇,张元生,廖洪月,郭晓. 2023年积石山6.2级地震热红外异常研究. 地震工程学报. 2024(04): 880-887 .  百度学术

百度学术

2. 张桉赫,钟美娇,艾萨·伊斯马伊力,刘萍. 新疆及周边地区地震热红外异常. 地震地质. 2024(05): 1192-1206 .  百度学术

百度学术

3. 王莹,张元生,魏从信. 云南几次中强地震热红外异常特征对比研究. 影像科学与光化学. 2019(03): 215-226 .  百度学术

百度学术

4. 魏从信,张元生,王莹. 日本M_W9.1地震对区域热辐射背景场影响的时频分析. 地震学报. 2018(02): 205-214 .  本站查看

本站查看

5. 吕书强,赵帅阳,谷明岩,晏磊,马蔼乃. 2016年12月8日新疆呼图壁县M_s6.2地震前热红外亮温异常分析. 北京建筑大学学报. 2018(03): 23-27+41 .  百度学术

百度学术

6. 潘宇航,张璇,张元生. 2016-08-24缅甸M_S6.9地震热红外异常研究. 大地测量与地球动力学. 2017(10): 1092-1095 .  百度学术

百度学术

7. 谢嘉丽,高淑照,徐京华,曾行. 基于移动Chapman-Miller方法的汶川Ms8.0地震电离层异常研究. 测绘与空间地理信息. 2016(03): 41-44 .  百度学术

百度学术

8. 张丽峰,郭晓,张璇,魏从信,秦满忠. 强震中波红外异常特征研究. 地震工程学报. 2016(06): 977-984 .  百度学术

百度学术

9. 袁伏全,谢庆和,周海生. 2010年玉树Ms7.1级地震前热红外异常特征研究. 高原地震. 2015(S1): 41-46 .  百度学术

百度学术

10. 张铁宝,路茜,辛华,刘放. 汶川和芦山地震前后巴颜喀拉地块中东段红外亮温分析. 中国地震. 2015(02): 344-352 .  百度学术

百度学术

11. 卢显,孟庆岩,顾行发,张晓东,马未宇. 基于HJ-1B卫星的玉树M_S7.1地震地表温度异常识别. 中国地震. 2015(04): 679-687 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: