Numerical analysis of effect of reverse fault dislocation on tunnel engineering

-

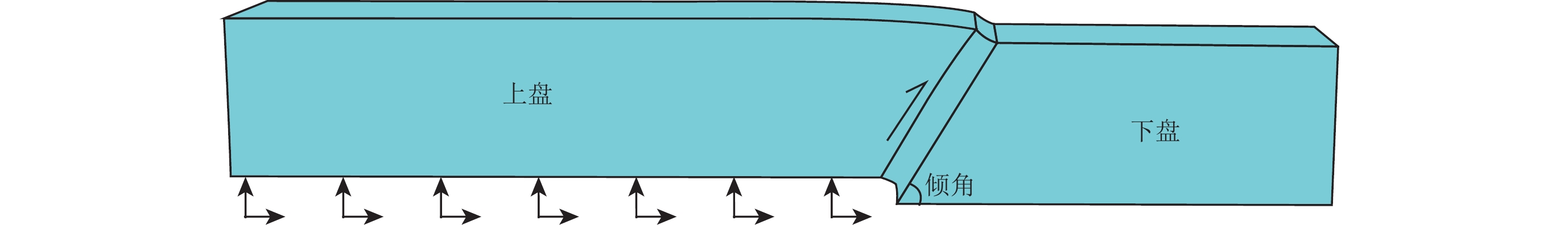

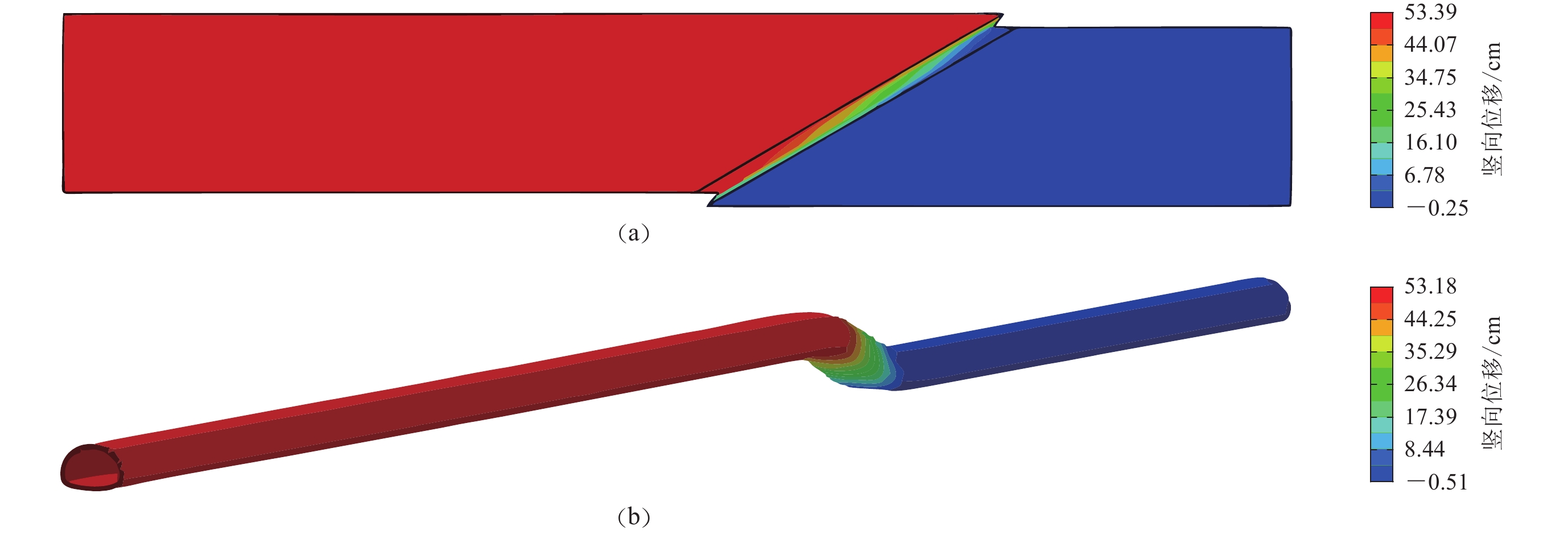

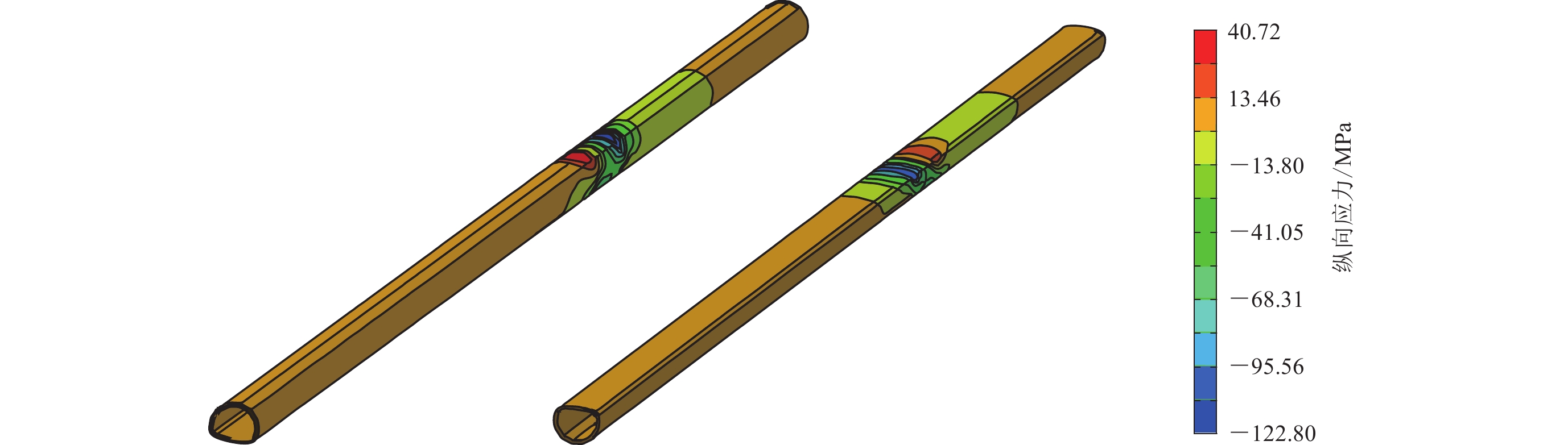

摘要: 由于断层错动导致的围岩永久变形会对隧道结构产生危害,为研究隧道在逆断层错动下的变形与受力特征,本文以成兰铁路穿越北川—映秀断裂的跃龙门隧道工程为研究对象,利用Abaqus软件建立穿越逆断层隧道结构的数值模型,选择参数和设定边界条件,模拟分析在逆断层错动作用下隧道衬砌结构的受力与变形情况。结果表明:逆断层错动引起隧道衬砌结构发生了“S”状弯曲变形,衬砌结构的纵向应力随断层位错量的增加而增加,整体表现为衬砌顶部与底部所受拉压应力分布相反;衬砌顶部拉压应力值均大于底部,且衬砌顶部和底部的压应力值均大于拉应力。Abstract: The permanent deformation of surrounding rock caused by fault dislocation will do harm to tunnel structure. In order to study the deformation and stress characteristics of tunnel under reverse fault dislocation, this paper takes Yuelongmen tunnel project of Chengdu-Lanzhou railway crossing Beichuan-Yingxiu fault as the research object. Using Abaqus software, the numerical model of tunnel structure crossing reverse fault is established, parameters are selected and boundary conditions are set. The stress and deformation of tunnel lining structure under reverse fault displacement are simulated and analyzed. The results show that the S-shaped bending deformation of the tunnel lining structure is caused by the reverse fault dislocation, and the longitudinal stress of the lining structure increases with the increase of fault dislocation, which shows that the tensile and compressive stress distribution at the top and bottom of the lining is opposite. The tensile and compressive stresses at the top of the lining are greater than those at the bottom, and the compressive stresses at the top and bottom of the lining are greater than the tensile stresses.

-

Keywords:

- reverse fault /

- dislocation quantity /

- tunnel /

- lining /

- numerical simulation

-

引言

南北地震带作为中国大陆内部强震发生的主要地区之一,属于强震群集的板内地震带,该地震带上发生的地震具有频度高、强度大和周期短的特征。历史上曾多次发生过7级以上地震,例如1927年的8级古浪地震和1920年8.5级的海原地震等均发生在南北地震带北段。作为中国大陆东西部大地构造的主要分界,南北地震带北段位于青藏高原与华北克拉通和扬子克拉通的过渡区,受到青藏高原向东北扩展隆升以及与多个克拉通等块体相互作用的影响,具有复杂的结构和强烈的构造变形特征。

本文研究区域(96°E—110°E,30°N—44°N)内的主要构造块体包括祁连造山带、西秦岭造山带和松潘−甘孜地块在内的青藏东北缘地区以及与之相邻的阿拉善、鄂尔多斯地块和四川盆地北部(图1)。大约50 Ma前印度−欧亚大陆碰撞(Yin,Harrison,2000),印度板块向欧亚大陆之下俯冲,导致青藏高原的隆升并造成青藏高原下方显著的地壳增厚。在众多的地学模型中,“下地壳流”模型(Royden et al,1997 ;Clark,Royden,2000)受到广泛关注,但也存在很大争议。地震层析成像结果显示青藏高原东北缘地壳内存在低速异常区(Bao et al,2013 ;Jiang et al,2014 ;Li et al,2014a ,2017a,b;Shen et al,2015 ;Cheng et al,2016 ;Ding et al,2017 ),该结果似乎可支持地壳流模型,但其成像分辨率尚不足以严格地约束低速层的分布范围和速度幅值。地震各向异性研究结果认为,青藏高原东北缘地区的变形属于垂直连贯变形(常利军等,2016),接收函数研究显示了该区较低的泊松比(王兴臣等,2017),这与地壳流模型相矛盾。另外,一般认为青藏高原是个正在生长的高原,其东北缘的隆升扩展受到了阿拉善、鄂尔多斯等稳定陆块的阻挡,但在深部青藏高原的扩展是否影响并改造了克拉通地块,强震的发生机制和孕震环境与此又有何关系,依然需要我们对深部结构进行更进一步的探测研究。

本文基于设立在研究区的密集“中国地震科学台阵”(又称喜马拉雅地震科学台阵)的数据和中国地震台网数据(台站分布如图2所示),拟对南北地震带北段区域进行地震层析成像研究,以期获得高分辨率的地壳速度结构,并对其构造意义进行讨论。

1. 数据和方法

本文利用“中国地震科学台阵”探测项目在南北地震带北段布设的680个流动地震台站自2013年10月至2016年3月期间记录到的波形数据,拾取了研究区域内所记录到地震事件的P波和S波的初至到时数据,并收集了中国地震台网2009年1月至2016年10月期间记录到的M≥1.5地震的P波和S波到时,依据一定原则对数据进行挑选,将研究区域划分为0.01°×0.01°×2 km的网格,在每个网格中选择P波到时条数最多并且震源定位误差小的地震事件。经过数据筛选和检查共得到24 998个地震事件的302 700条P波初至到时和275 471条S波初至到时,每个事件至少有5条P波或S波到时。图3给出了P波和S波走时-震中距曲线图。

本文采用Zhao等(1992,1994)发展的TOMOG3D地震层析成像方法进行近震层析成像。该方法利用有效的三维射线追踪技术计算走时及射线路径,允许模型中引入复杂速度界面(如莫霍面),针对反演计算中产生的大型稀疏矩阵,采用最小二乘奇异值分解(least squares QR-factorization,简写为LSQR)算法(Paige,Saunders,1982),同时采用迭代方法将非线性问题进行线性化处理。在反演前对地震进行重定位。重定位之后,地震事件分布如图4所示,走时残差直方图呈现正态分布(图5)。

适当地增加先验信息可以进一步提高最终结果的质量。在网格节点模型中引入复杂的速度界面是Zhao等(1992,1994)方法的一大优势。因此本研究中一维速度初始模型(图6a)参考了深地震测深结果(李英康等,2014),莫霍面深度(图6b)参考了接收函数和面波研究结果(Li et al,2014b ;Wang et al,2017a )。反演过程中利用速度扰动变化与走时残差均方根之间的折中曲线(图7)选取了合适的阻尼因子和平滑参数,获得了研究区下方0.33°×0.33°的P波和S波速度扰动图像。

![]() 图 7 速度扰动变化与走时残差均方根之间的折中曲线. 灰色实心圆圈中的数字为本研究采用的最佳反演参数(a) 采用不同阻尼因子的折中曲线;(b) 采用不同平滑参数的折中曲线Figure 7. Trade-off curve for the norm of solution and RMS travel time residual. The numbers in solid gray circles denote the optimal parameters.(a) The curve with different damping parameters; (b) The curve with different smoothing parameters

图 7 速度扰动变化与走时残差均方根之间的折中曲线. 灰色实心圆圈中的数字为本研究采用的最佳反演参数(a) 采用不同阻尼因子的折中曲线;(b) 采用不同平滑参数的折中曲线Figure 7. Trade-off curve for the norm of solution and RMS travel time residual. The numbers in solid gray circles denote the optimal parameters.(a) The curve with different damping parameters; (b) The curve with different smoothing parameters![]() Figure 6. 1-D starting velocity model (a) and crustal thickness obtained from results of receiver functions (b) (after Li et al,2014b ;Wang et al,2017a )

Figure 6. 1-D starting velocity model (a) and crustal thickness obtained from results of receiver functions (b) (after Li et al,2014b ;Wang et al,2017a )2. 检测板测试

本文利用棋盘格进行检测板测试,采用±3%的相对一维速度模型初始扰动值,并在计算理论走时过程中加入标准差为0.1 s的随机误差来检测在该模型下的计算稳定性,给出了水平间距分别为0.5°×0.5° (图8)和0.33°×0.33° (图9)的测试结果,并给出了各深度上的射线条数分布(图10)。由图8和图9可以看出,在研究区大部分范围内测试结果均呈现“棋盘式”分布,速度异常的样式和幅度均得以恢复,分辨率尺度达到或优于0.33°。在台站下方,除了在30 km和50 km深度上的S波,其余深度上的P波和S波速度结果的分辨率均能达到0.33°。P波速度结果的分辨率在30 km和50 km深度上优于S波结果,这是因为Pn波数据多于Sn波数据,使得地壳下部P波射线的交叉分布优于S波,因此本文主要讨论P波速度结构。P波速度结果分辨率较好的块体包括阿拉善地块、鄂尔多斯西部、祁连中东段、西秦岭以及龙门山断裂带附近的松潘−甘孜地块和四川盆地,这也是本文重点关注和讨论的区域。

3. 结果与讨论

图11给出了P波和S波成像结果的水平切片速度分布,研究区下方P波和S波速度结构显示出强烈的不均一性和显著的分区、分块特征:在2 km深度上,祁连、阴山、秦岭等造山带表现为高速异常,阿拉善东部、河西走廊、鄂尔多斯、河套、银川、共和等盆地表现为低速异常,反映了盆地较厚的沉积分布,可见浅部速度分布与地表地质构造存在较好的一致性;在10 km深度上,研究区广泛显示为较弱的低速异常和弱高速异常并存,说明上地壳速度分布的强烈不均一性和差异性;在30 km深度上,青藏高原东北缘低速异常显著分布,且呈现较为明显的整体性,可以明显地区分高原内外,整体性低速异常区域的边界在东南为龙门山断裂,东北低速异常延伸至河套、银川盆地,北部的低速异常穿过河西走廊一直延伸到阿拉善北部边界以南;在50 km深度上,低速异常明显减弱,从P波速度分布图上可以看出,低速异常存在于祁连西段和南段、共和盆地周边及松潘-甘孜地块,而阿拉善、祁连东北段及西秦岭和鄂尔多斯、四川盆地等均显示为高速异常,阿拉善地块与祁连东北段的高速异常,可能与阿拉善地块向祁连东段下方俯冲有关(Ye et al,2015 ),而在该深度上S波速度分布与P波有所不同,研究区大体仍显示为低速异常,在前文的检测板测试中已经提及研究中的Sn波到时数据远少于Pn波数据,因此本文主要讨论P波速度结构,S波与P波速度结构的差异及其原因需要更进一步的检验测试,文中不再详述。

由图11中的速度分布可以看出,青藏高原东北缘地壳波速整体呈低速,阿拉善地块速度偏高,而鄂尔多斯和四川盆地块体波速较高,这与其它地震层析成像结果比较相似(Ding et al,2017 ;Li et al,2017a ,b;Wang et al,2017b )。Zheng等(2016)利用面波频散反演获得的S波速度结果显示,祁连地块西部在20—40 km深度上存在低速异常。在长剖面深地震测深研究结果中(嘉世旭等,2017),祁连中段和西秦岭褶皱带下方的结晶地壳平均速度为6.10—6.15 km/s,河西走廊下方结晶地壳平均速度为6.14 km/s,阿拉善地块下方结晶地壳平均速度为6.28 km/s,而阿拉善地块相比于鄂尔多斯地块的结晶地壳速度要低2%—3%,这也验证了本文结果的可靠性。低速特征也对应了高原内部较强的衰减特征(Zhao et al,2013 ),与高原内部相比,周边地块的Q值较高。大地电磁资料也显示青藏高原东部中下地壳范围内存在大规模的高导体(张乐天等,2012;Wang et al,2014 )。对海原构造带的深部电性结构研究(詹艳等,2017)显示马东山挤压阶区深部电性结构表现为在高阻背景下镶嵌多个向西南倾斜的低阻条带电阻率结构样式,并在深度约25 km处汇聚至中下地壳的低阻层内,共同组成“正花状”结构;海原—六盘山构造带西南侧至陇中盆地区间呈现高低阻相互“楔合”的深部结构特征,这与本文结果中的10 km深度上高低速异常相间、30 km深度上整体性低速异常显著的速度分布特点类似。接收函数研究结果表明,河西走廊、祁连造山带、西秦岭褶皱带具有较低的泊松比(王兴臣等,2017);Pan和Niu (2011)的结果也显示鄂尔多斯具有较高的泊松比,而青藏高原东北缘则具有相对较低的泊松比。这种较低的泊松比与下地壳流模型需要的高泊松比相互矛盾,利用单纯的地壳流体模型解释青藏高原东北缘地壳增厚可能有一定的局限性(王兴臣等,2017)。一般低速异常区的存在被认为是由地壳内存在含水流体或部分熔融所致(Yang et al,2012 ),而这两种情况均会降低地壳硬度,从而使地壳更容易增厚变形。深地震测深结果显示青藏高原东北缘中下地壳普遍存在以多层高低速相间、低速结构为主的破碎松弛结构(嘉世旭,张先康,2008),高原地壳记录存在多组低视速度强反射震相,显示了高原地壳挤压内缩增厚、介质破碎低速改造、弱化蠕变以及层间可能的解耦结构(嘉世旭等,2017)。因此本文结果中揭示的整体性低速异常可能是青藏高原软弱及破碎地壳结构的表现。

GPS测量显示青藏高原中部和北部地壳物质存在着向东移动的现象,并且自西向东运动的速度越来越小(Zhang et al,2004 )。若30 km深度上的整体性低速异常暗示了青藏高原东北缘的整体性软弱破碎的中地壳,那么这一低速区的分布范围,也许能在一定程度上表现出青藏高原的扩展隆升所产生的影响范围,由此可以了解其周边块体的状态及是否受到青藏高原隆升过程的改造。

在东南边界,龙门山断裂西北侧为松潘−甘孜地块,其显著的整体性低速异常与龙门山断裂东南侧的四川盆地有显著区别。这一速度分布模式与以往针对龙门山地区的研究中得到的认识是一致的,相比于四川盆地,在龙门山造山带以西、松潘−甘孜地块的中下地壳低速异常广泛分布(Wang et al,2010 ;Liu et al,2014 ),短周期环境噪声成像也发现在龙门山后山断裂以西的区域,在15 km以下深度出现明显的中地壳低速层,并推断其与松潘−甘孜地块广泛分布的中下地壳低速层(Liu et al,2014 )可能是一体的(赵盼盼等,2015)。基于密集台阵的面波层析成像结果揭示在松潘−甘孜地块的中地壳存在显著的低速区(Li et al,2017a ),认为可能与软流圈上涌引起的部分熔融有关。宽频带地震资料接收函数获得的地壳S波速度结果显示松潘−甘孜和昆仑地块的中下地壳中存在低速异常(Wu et al,2017 ,2018),并推测可能源于地壳温度升高诱发的部分熔融。在电性结构上松潘−甘孜地块的中下地壳存在低阻/高导层,顶面埋深约为20 km,并认为其形成可能与局部熔融或含水岩体或构造滑脱有关(王绪本等,2013)。重力研究结果显示松潘−甘孜地块的中下地壳的密度明显低于四川盆地(毕奔腾等,2016),表明松潘−甘孜地块中下地壳物质相对柔软,在龙门山断裂带附近的自由空气重力异常达到0.3 cm/s2,推断与高原内部东流物质被扬子刚性地块阻挡,并在龙门山断裂附近积累有关(毕奔腾等,2016)。从本文结果来看,30 km深度上龙门山东侧的四川盆地显示的速度模式与西侧松潘−甘孜地块的整体性低速异常模式有显著区别,由此推测在深部结构上四川盆地因为有龙门山的阻挡而较少受到青藏高原扩展的影响或改造。

研究区的中段是东西向展布的秦岭褶皱带与南北地震带的交汇地区,其结构及其演化历史非常复杂。本文研究结果显示在30 km深度上,西秦岭褶皱带以106°E为界线,分为了西侧的低速异常和东侧的高速异常,与面波层析成像结果显示的地壳速度结构在106°E两侧西低东高的特征相一致(Zhang et al,2011 );深部电性结构研究也揭示了在106°E以西的西秦岭地区存在壳内低阻层,而以东地区则存在高阻体(詹艳等,2014);现今GPS速度场在106°E两侧也存在明显突变,其西侧的GPS速度场远大于东侧(王敏等,2003;Gan et al,2007);在西秦岭105°E左右(即礼县、宕昌境内)出露有我国目前唯一报道的新生代钾霞橄黄长岩,岩石学研究揭示其为中新世岩浆作用的产物(喻学惠等,2005);历史记载的中强地震的分布大约以106°E为界,存在明显的东西差异,其西侧地震活动比东侧频繁且强烈(邓起东等,2003;张培震等,2003),这在本文的图11中也有所显示。东、西两侧深部结构差异可能是该区中强地震分布差异的深层原因之一。

Tapponnier等(2001)认为青藏高原由南向北逐渐变新,东北缘是上新世—第四纪的青藏高原,从高原抬升至四千米高程的年龄向北逐渐变年轻,另外地壳流的模型也暗示了高原是由内向外逐渐扩展的(Mulch,Chamberlain,2006)。也有些构造活动年龄研究认为青藏高原东北缘的地壳变形和抬升从陆陆碰撞的早期就开始了,亦即高原边界自碰撞开始就已被限定(Dayem et al,2009 ;Lu,Xiong,2009)。高原的东北边界被鄂尔多斯和阿拉善所属的华北克拉通地块包围,一般认为高原被克拉通阻挡,但是高原是否继续向北部扩展以及高原下方的深部边界是否与地表构造边界一致,是值得继续深入探讨的问题。

在北段,刘永前等(2009)依据古地磁证据认为,印度-欧亚板块碰撞变形的前峰于渐新世初就已到达六盘山地区。本文研究显示,在30 km深度上低速异常穿过了六盘山断裂且沿银川−河套地堑向东北展布,鄂尔多斯地块在38°N附近显示为低速异常。人工地震测深剖面获得的银川盆地下方的S波速度结果显示,在银川盆地中下地壳存在低速异常(王帅军等,2017),推测青藏高原东北缘的扩展在深部可能已经影响了银川−河套地堑。自祁连造山带以北,低速异常穿过河西走廊向阿拉善地块延伸约至龙首山断裂,导致阿拉善地块以相对较低的低速异常区别于鄂尔多斯地块,这与利用接收函数和面波频散联合反演获得的S波速度结构表现一致(Wang et al,2017b )。深地震测深结果(嘉世旭等,2017)也显示河西走廊在深约10—30 km表现为5.9—6.0 km/s的低速构造,暗示阿拉善地块受到青藏高原的改造作用。裴顺平(2017)根据青藏高原东北缘上地壳Pg波速度和各向异性联合成像结果推测,青藏高原向北推挤的过程中已经将河西走廊和六盘山从阿拉善和鄂尔多斯切掉并不断抬升。

另外,将地震分布投影在速度分布图上(图11中的白色实心圆),可以看出,地震主要分布在高速异常以及高、低速异常变化的边界上,高速异常区的地壳一般表现为脆性,而低速异常区表现为韧性,在强的脆性以及脆性-韧性转换带的上地壳更能产生地震并具有较高频度的地震活动性。大部分地震沿断裂(图11中细线段)分布,少部分地震并未沿地震断裂分布,可能在上地壳中存在隐伏断裂。Zhao (2015)认为虽然大地震一般发生在上地壳中,但其受到下地壳甚至是上地幔动力学过程的强烈影响。将历史上发生的M≥6.0强震投影在30 km深度上(图11中黑色圆圈),可以发现几乎所有的强震投影均在低速区内(注:不是指强震发生在该深度上,实际孕震环境应该多在低速区之上的高速区内)。这种现象在祁连造山带的成像结果(Ding et al,2017 )以及其它地区的层析成像结果(Lei,Zhao,2009;Zhao,2015;Cheng et al,2016 )中也有所发现,即地震主要沿大断裂分布且发生在速度急剧变化的区域,在大地震的源区之下存在广泛的下地壳低速层。前文提及低速异常可能是由流体或熔融引起,当流体向上进入上地壳的活断层时,会影响断层区长期的结构和成分的演化过程,降低孕震层的机械强度并改变局部应力状态(Sibson,1992;Hickman et al,1995 ;Huang et al,2011 ),导致孕震层应力集中从而产生破裂,进而引起大的壳内地震。

4. 结论

本研究收集并拾取了“中国地震科学台阵”探测项目在南北地震带北段布设的流动台阵和中国地震台网的P波和S波初至到时数据,利用体波层析成像获得了南北地震带北段的地壳速度结构分布。

结果显示南北地震带北段地壳速度分布表现出分块性和不均一性,P波速度和S波速度在30 km深度及以上具有很好的一致性,地表速度结构分布表现为高低速异常相间,对应了浅层盆、山结构相间分布的特点;30 km深度上高原内部表现为显著的整体性低速异常,可能是青藏高原软弱破碎地壳的表现,整体性低速异常的东界线在南段为龙门山断裂,在中段以106°E为界线,将秦岭分为了西侧的低速异常和东侧的高速异常,在东北段沿银川−河套等裂陷盆地向东北展布,在北段,低速异常穿过了河西走廊,阿拉善地块大部分也表现为低速异常,与鄂尔多斯地块形成强烈对比;50 km深度上,阿拉善、祁连东北段、秦岭下方显示为高速异常,有可能是阿拉善地块向祁连东段下方俯冲的表现。这可能暗示了青藏高原的扩展在东边被坚固的四川盆地和秦岭阻挡,而向北影响到了河西走廊至阿拉善地块,并沿银川-河套裂陷盆地影响到鄂尔多斯西北缘。研究区内大部分地震分布在高低速异常相间或速度剧烈变化的地区,有记载的M≥6.0强震的投影几乎全部在30 km深度处的低速异常区域内,说明强震发生的背景可能与源区下方的低速区有关,低速区的形成与青藏高原东北缘的扩展有关。

中国地震局地球物理研究所“中国地震科学探测台阵数据中心”和中国数字地震台网中心为本研究提供了数据,日本东北大学赵大鹏教授提供了TOMOG3D地震层析成像程序,评审专家在稿件撰写过程中提出了宝贵意见,作者在此一并表示衷心的感谢。

-

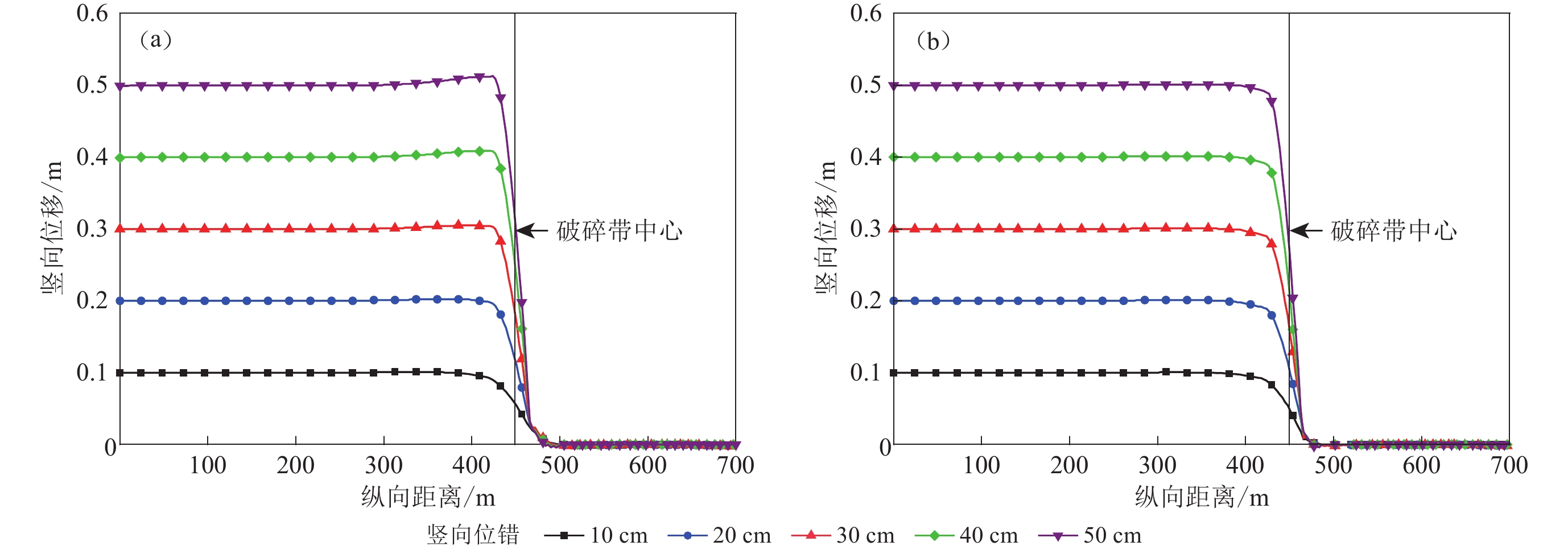

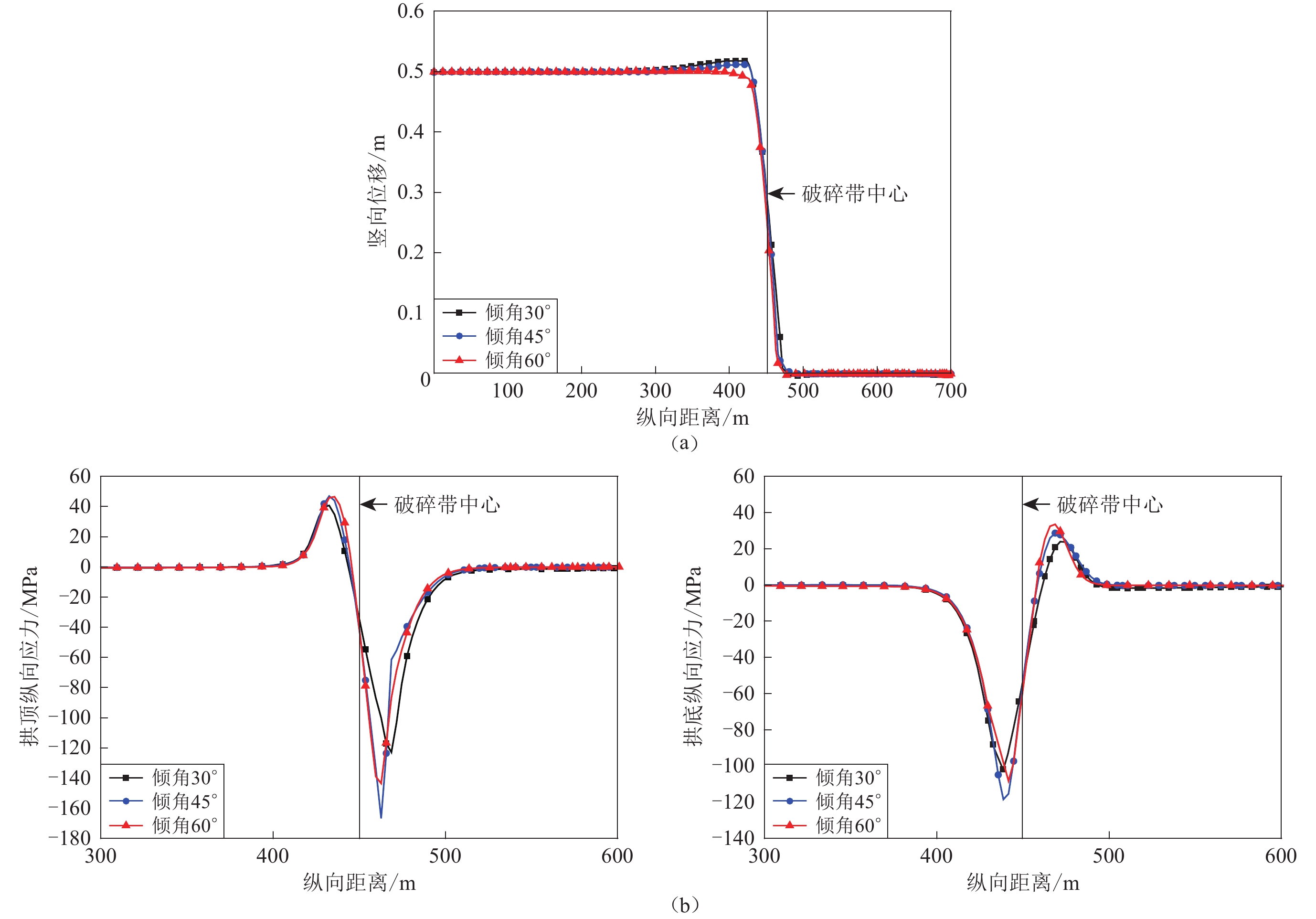

图 7 不同竖向位错作用下衬砌纵向应力曲线

纵坐标为正值表示拉应力,为负值表示压应力(a) 逆断层倾角为30°;(b) 逆断层倾角为45°; (c) 逆断层倾角为60°;

Figure 7. Longitudinal stress curves of lining under different vertical dislocations

Tensile stress is indicated when longitudinal stress is positive,and negative denotes compressive stress (a) The dip angle of reverse fault is 30°;(b) The dip angle of reverse fault is 45°;(c) The dip angle of reverse fault is 60°

表 1 介质物理力学参数

Table 1 Physical mechanics parameters of medium

材料 密度

/(kg·m−3)弹性模量

/MPa泊松比 黏聚力

/MPa内摩擦角

/°围岩 2300 10000 0.250 0.25 30 破碎带 2000 5000 0.300 0.30 25 衬砌 2500 30000 0.167 表 2 拉压应力分布区间和最大值

Table 2 Range and maximum value of tensile and compressive stress distribution

断层倾角/° 衬砌位置 受拉区间/m 拉应力最大值/MPa 受压区间/m 压应力最大值/MPa 30 顶部 400—440 41 440—500 123 底部 460—500 23 400—460 101 45 顶部 400—440 47 440—500 167 底部 460—500 29 400—460 118 60 顶部 400—440 46 440—500 143 底部 460—500 34 400—460 108 -

陈熹. 2017. 活动断层错动下跨断层隧道动力响应及破坏机理研究[D]. 成都: 西南交通大学: 10–19. Chen X. 2017. Study on Dynamic Response and Failure Mechanism of the Crossing-Fault Tunnel Under the Action of Active Fault[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University: 10–19 (in Chinese).

胡辉. 2013. 穿越活动断层的隧道减震结构研究[D]. 成都: 西南交通大学: 55–57. Hu H. 2013. Study on Aseismic Structure for Tunnel Passing Through Active Fault[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University: 55–57 (in Chinese).

焦鹏飞,来弘鹏. 2019. 不同倾角逆断层错动对隧道结构影响理论分析[J]. 土木工程学报,52(2):106–117. Jiao P F,Lai H P. 2019. Theoretical analysis on the influence of different dip angle reverse faults' dislocation on tunnel structure[J]. China Civil Engineering Journal,52(2):106–117 (in Chinese).

邵润萌. 2011. 断层错动作用下隧道工程损伤及岩土失效扩展机理研究[D]. 北京: 北京交通大学: 13–28. Shao R M. 2011. Study on the Mechanism of Tunnel Damage and Geotechnical Failure Propagation Due to Fault Rupture[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University: 13–28 (in Chinese).

孙飞,张志强,易志伟. 2019. 正断层黏滑错动对地铁隧道结构影响的模型试验研究[J]. 岩土力学,40(8):3037–3044. Sun F,Zhang Z Q,Yi Z W. 2019. Model experimental study of the influence of normal fault with stick-slip dislocation on subway tunnel structure[J]. Rock and Soil Mechanics,40(8):3037–3044 (in Chinese).

熊炜,范文,彭建兵,邓龙胜,闫芙蓉. 2010. 正断层活动对公路山岭隧道工程影响的数值分析[J]. 岩石力学与工程学报,29(增刊):2845–2852. Xiong W,Fan W,Peng J B,Deng L S,Yan F R. 2010. Numerical analysis of effect of normal fault activity on road mountain tunnel project[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,29(S1):2845–2852 (in Chinese).

张丽芬,姚运生. 2013. 震源动力学破裂过程数值模拟研究[J]. 地震学报,35(4):604–615. doi: 10.3969/j.issn.0253-3782.2013.04.014 Zhang L F,Yao Y S. 2013. Review on numerical simulation of dynamic rupture process of earthquake source[J]. Acta Seismologica Sinica,35(4):604–615 (in Chinese).

赵宝平. 2018. 逆断层错动对公路隧道影响研究[J]. 公路,63(11):329–332. Zhao B P. 2018. Study on the influence of reverse fault dislocation on highway tunnel[J]. Highway,63(11):329–332 (in Chinese).

Kontogianni V A,Stiros S C. 2003. Earthquakes and seismic faulting:Effects on tunnels[J]. Turkish J Earth Sci,12(1):153–156.

-

期刊类型引用(3)

1. 刘同振,高原. 青藏高原东北缘地壳地震各向异性研究进展. 中国地震. 2023(02): 225-242 .  百度学术

百度学术

2. 蔡光耀,王未来,吴建平,房立华. 鄂尔多斯及邻区基于程函方程的面波层析成像. 地球物理学报. 2021(04): 1215-1226 .  百度学术

百度学术

3. 莘海亮,曾宪伟,康敏,高级. 海原弧形构造区地壳三维精细速度结构成像. 地球物理学报. 2020(03): 897-914 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: