2024年 第46卷 第4期

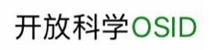

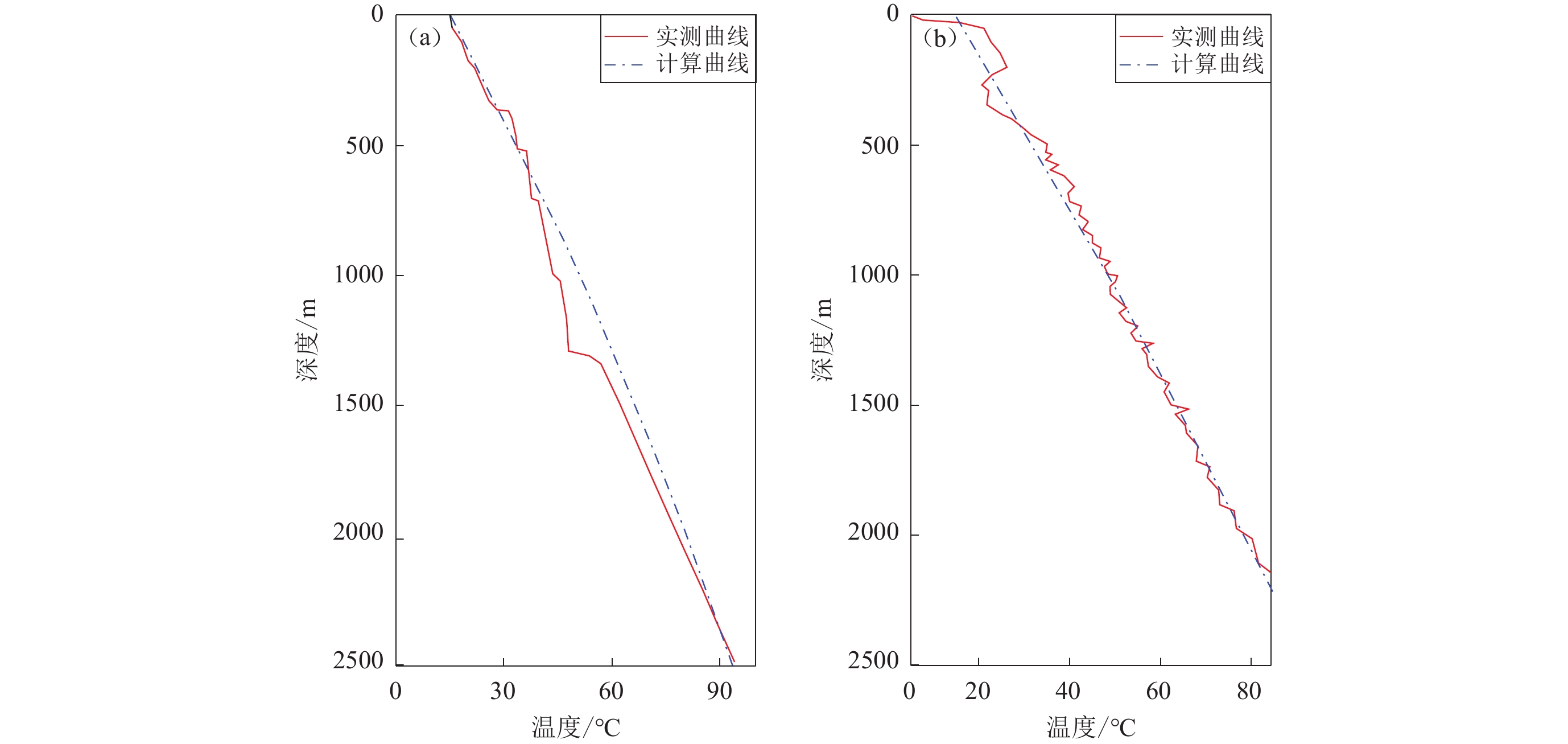

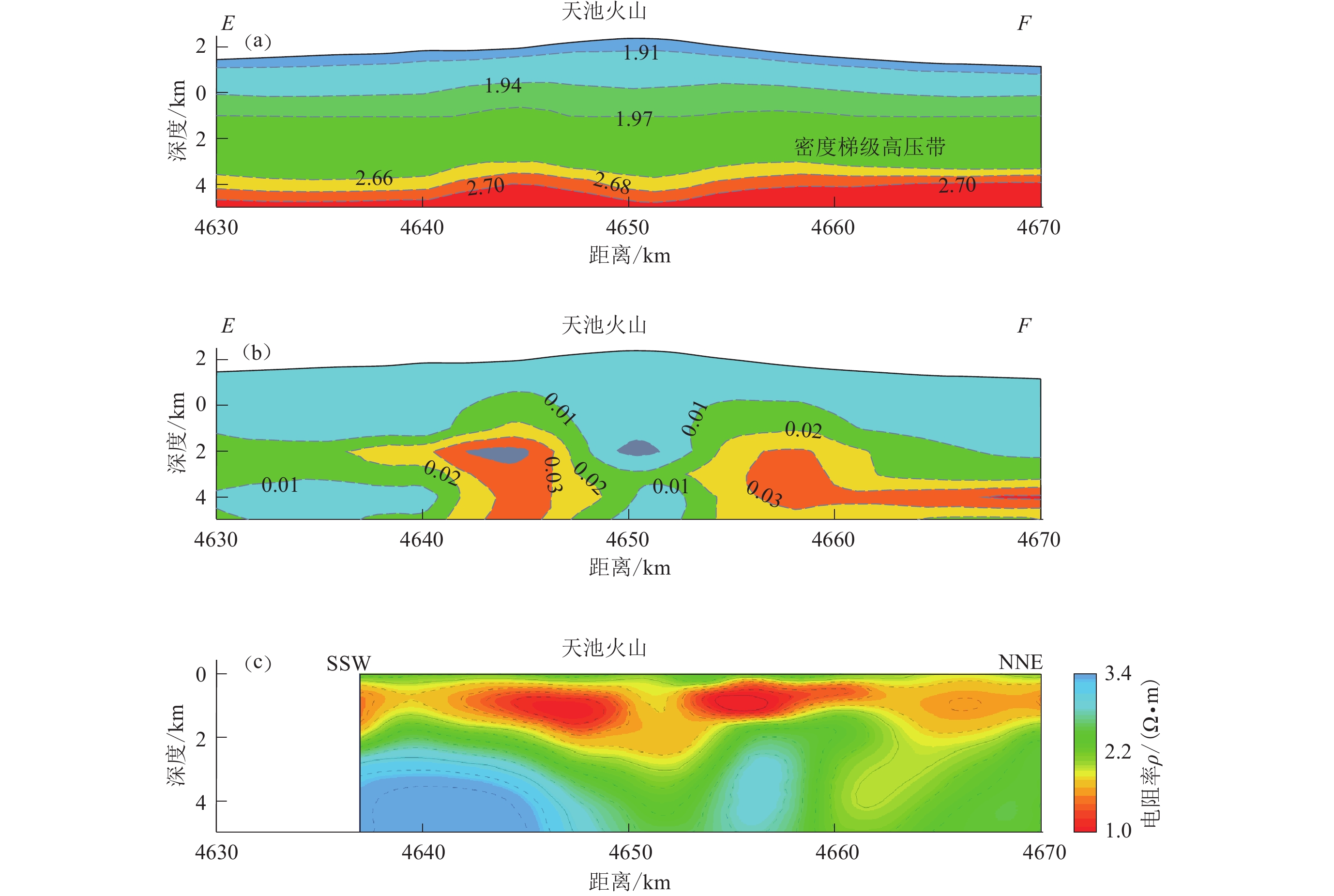

长白山天池火山是晚新生代中心喷发式复合型层状火山,全新世以来发生过多次大规模喷发,与深部岩浆热扰动活动相关的构造地震、地表形变、温泉气体组份等均显示该火山仍可能再次喷发,是我国东部潜在的高温地热资源区。长白山天池火山周边地下水十分丰富,具有形成高温水热活动的岩浆囊热源。为探索地壳浅层隐伏的高温地热资源,本文在野外考察基础上,利用地热学方法,计算了该区地层结构与热状态,分析了地表下的火山地热系统。结果表明:长白山天池火山区地下2 km深处的温度在66—110℃之间,12 km深处的温度在313—417℃之间;该区居里面深度较浅,平均深度为12.7 km,居里点温度为375℃,其中长白山天池火山喷发中心和望天鹅火山喷发中心为居里面上隆区;在人工地震基底速度约束下,通过沉积地层重力反演发现,在约3.5—5.5 km深度处存在密度梯级高压带,该高压带与12 km深度处的岩浆囊之间的区域是形成隐伏高温地热资源的有利区域。

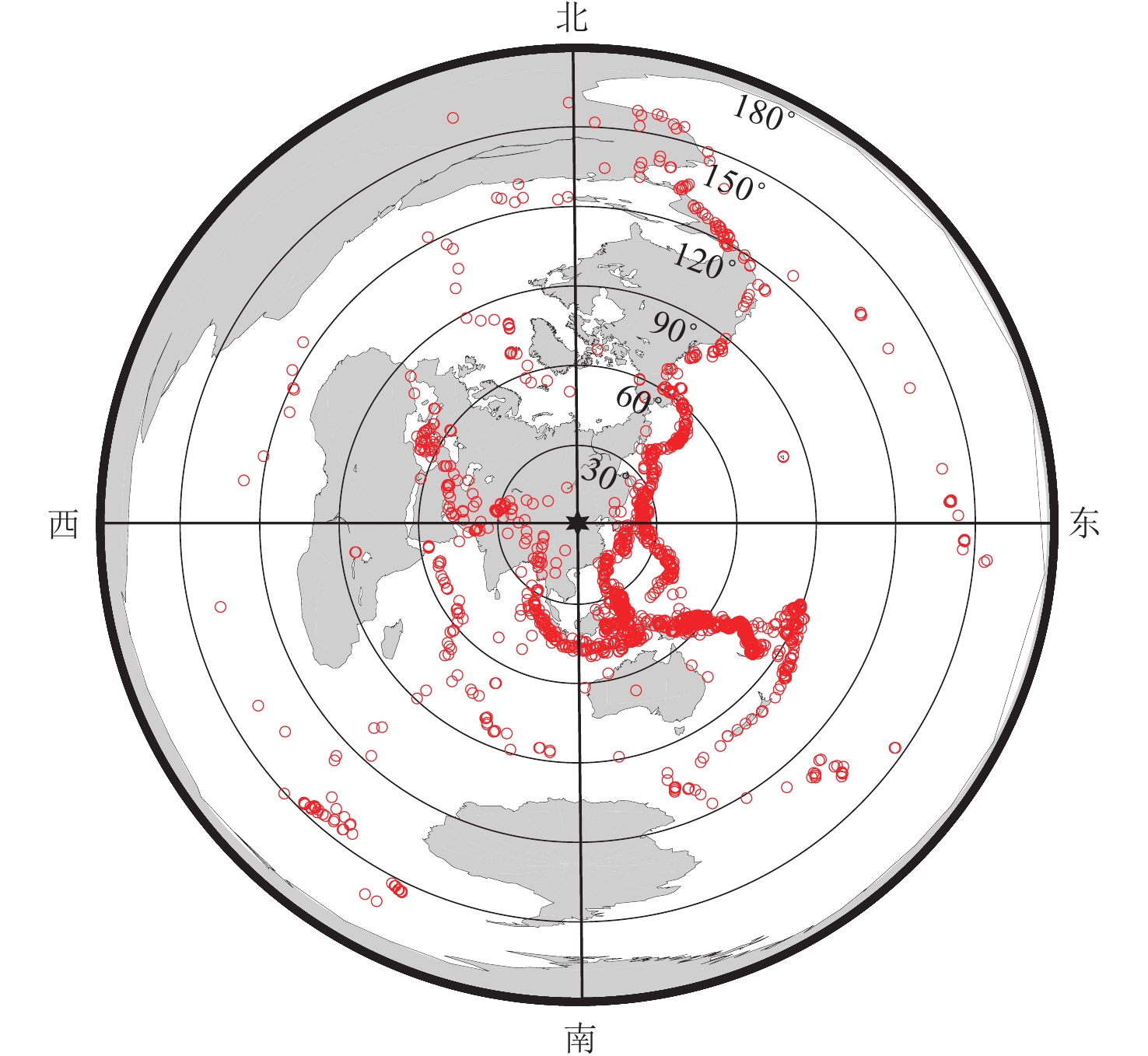

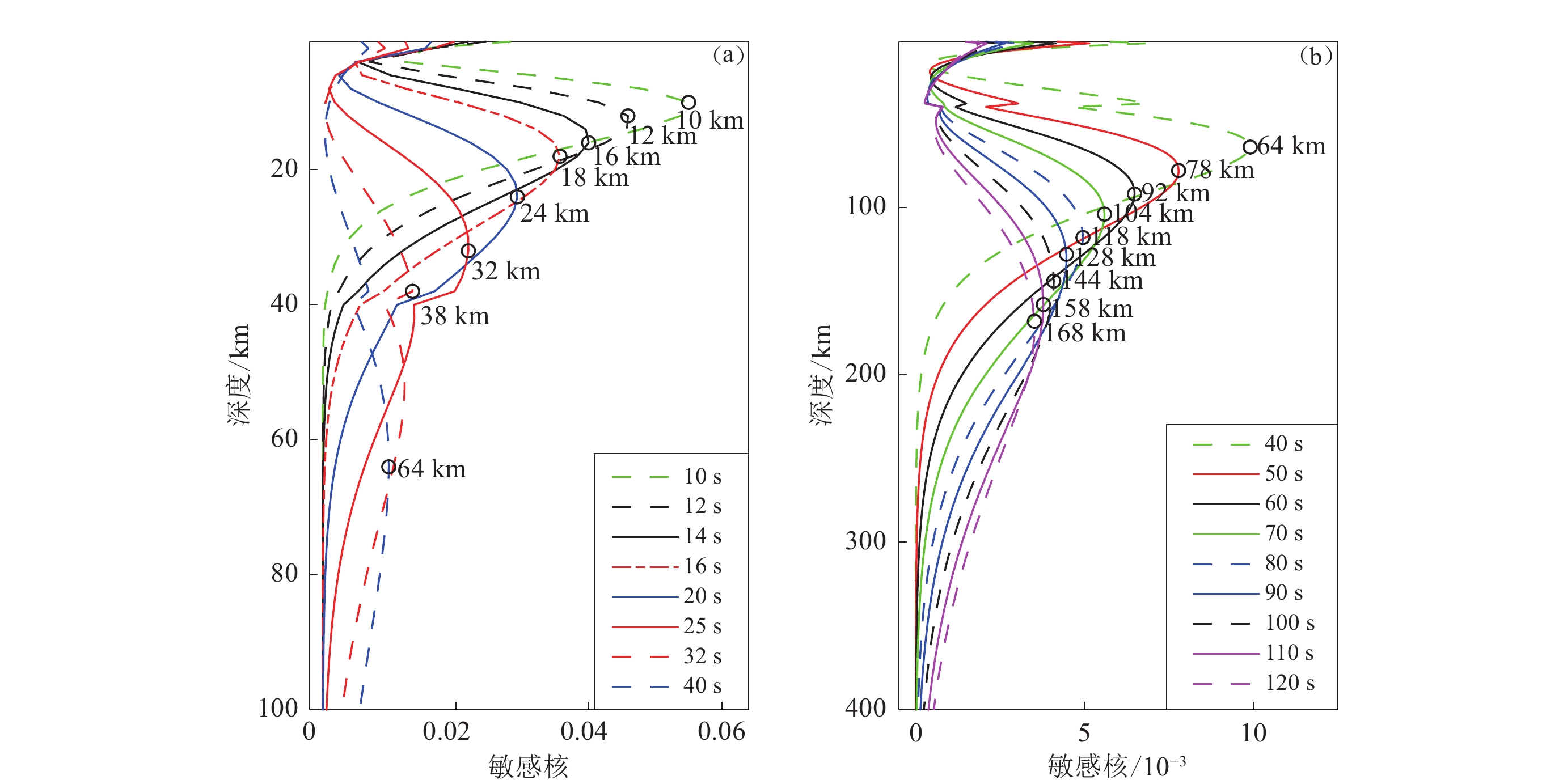

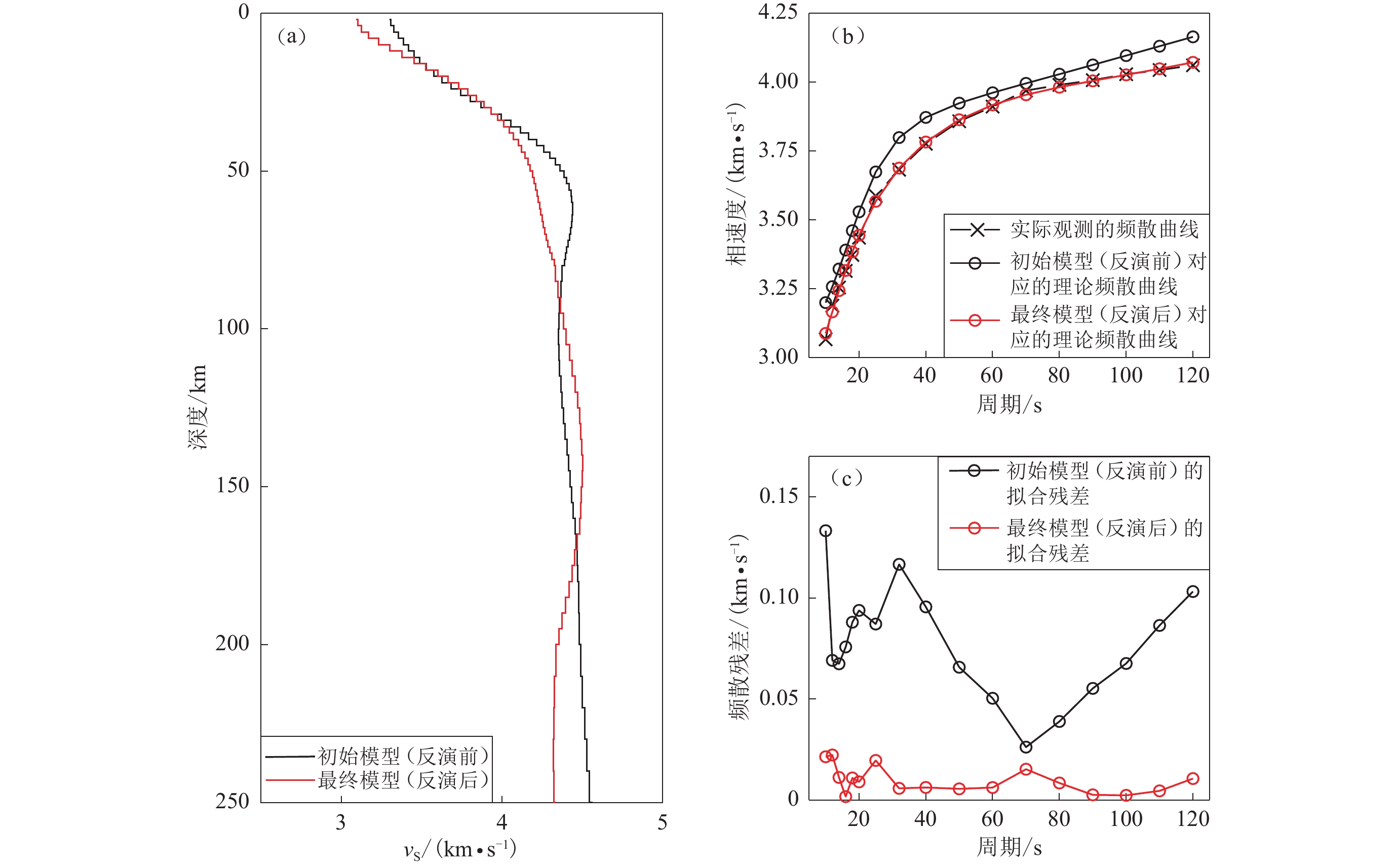

利用“中国地震科学台阵探测”项目Ⅱ期和Ⅲ期的流动地震台站以及中国区域地震台网中的部分固定台站的观测资料,采用程函面波成像方法获得了华北克拉通及周边区域10—120 s周期的瑞雷面波相速度分布和高分辨率的三维S波速度结构,并基于该速度模型估算了岩石圈厚度分布。结果显示,华北克拉通内部岩石圈厚度除了存在“西厚东薄”的一级分布特征外,还存在一些更小尺度的差异,包括鄂尔多斯地块内部岩石圈“南厚北薄”、鄂尔多斯地块周缘断陷带岩石圈显著的不均匀减薄以及燕山构造带与其南侧华北平原之间的显著差异等。山西断陷带北部与南部地区上地幔浅部(<100 km)存在不同程度的低速异常,它们被中部的高速异常区所分隔。在150 km以下深度从太行山南缘向北至山西断陷北缘存在一条NNE向展布的显著低速异常带,表明上地幔浅部南北部的低速异常在深部相连。结合已有的其它成像结果,我们推测这些低速异常起源于更深处(>200 km),并与由太平洋俯冲板块的滞留脱水导致的上地幔热物质上涌和小尺度地幔对流等密切相关。燕山构造带与华北平原的岩石圈结构存在明显差异,前者遭受的岩石圈破坏改造程度明显弱于后者,张家口—渤海地震带位于这两种不同壳幔结构的过渡带,地震活动较强,我们认为深部结构和热作用的显著差异,以及青藏高原远场挤压效应的共同作用是导致该区地震活动较强的主要原因。

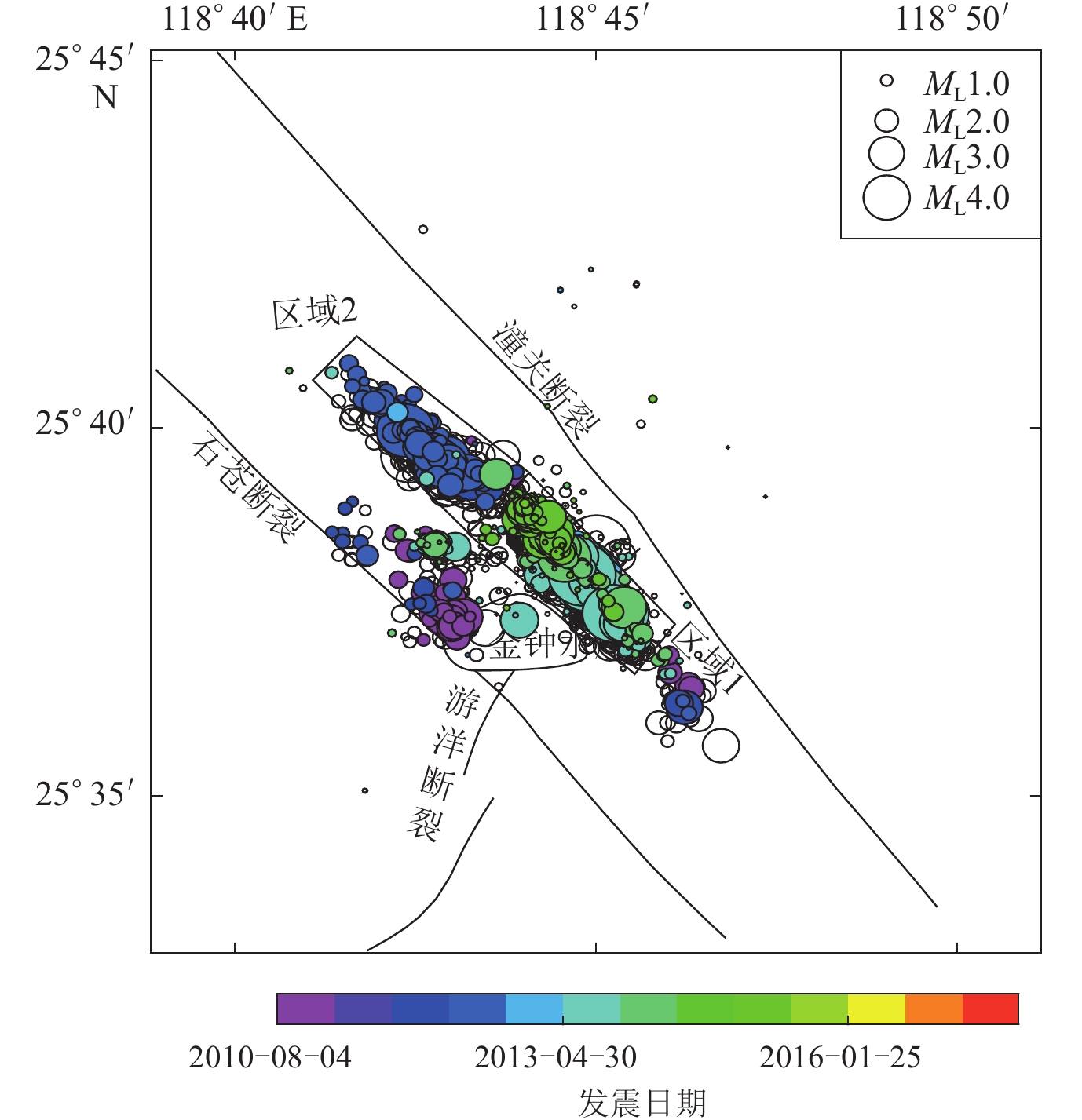

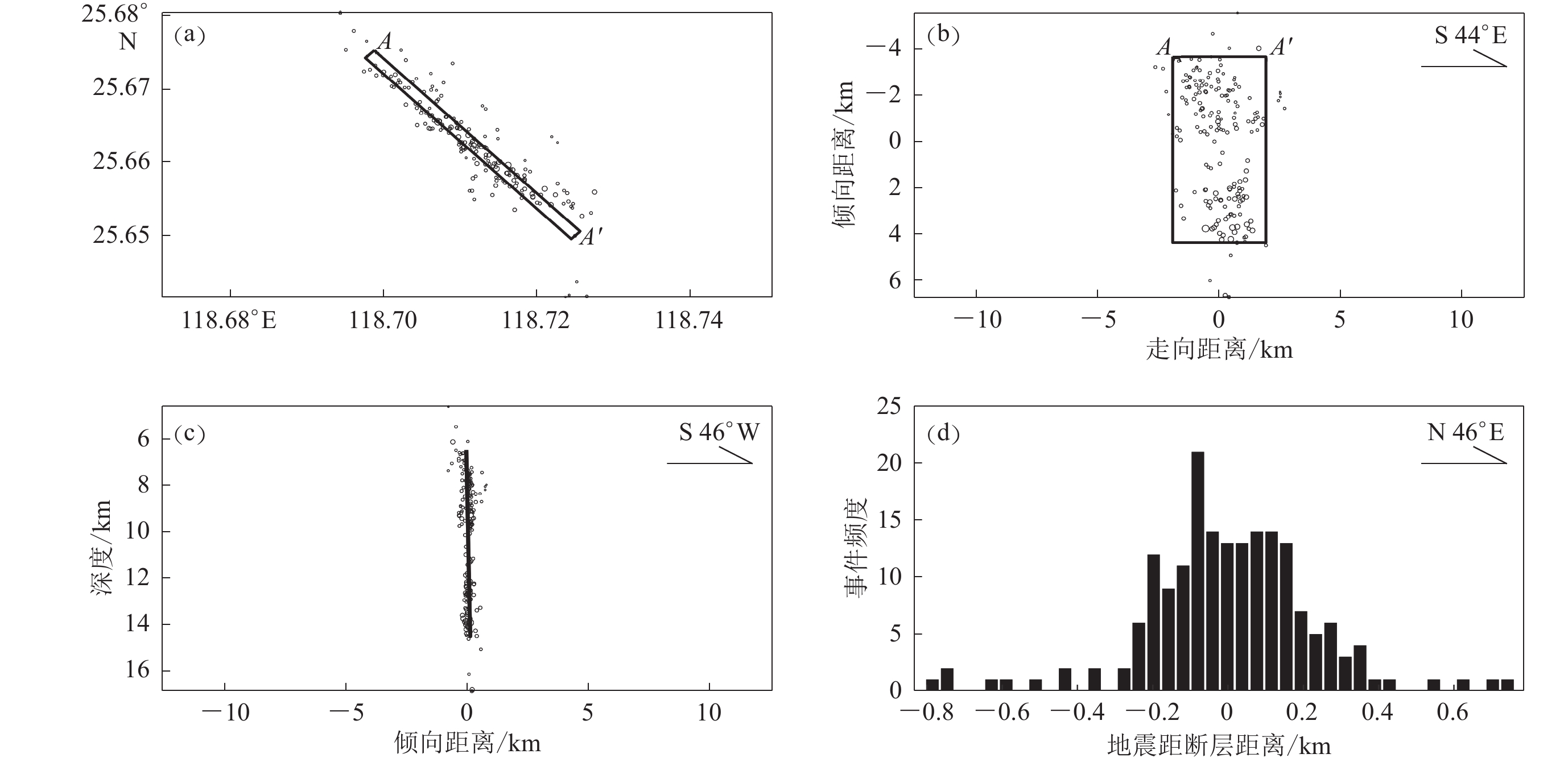

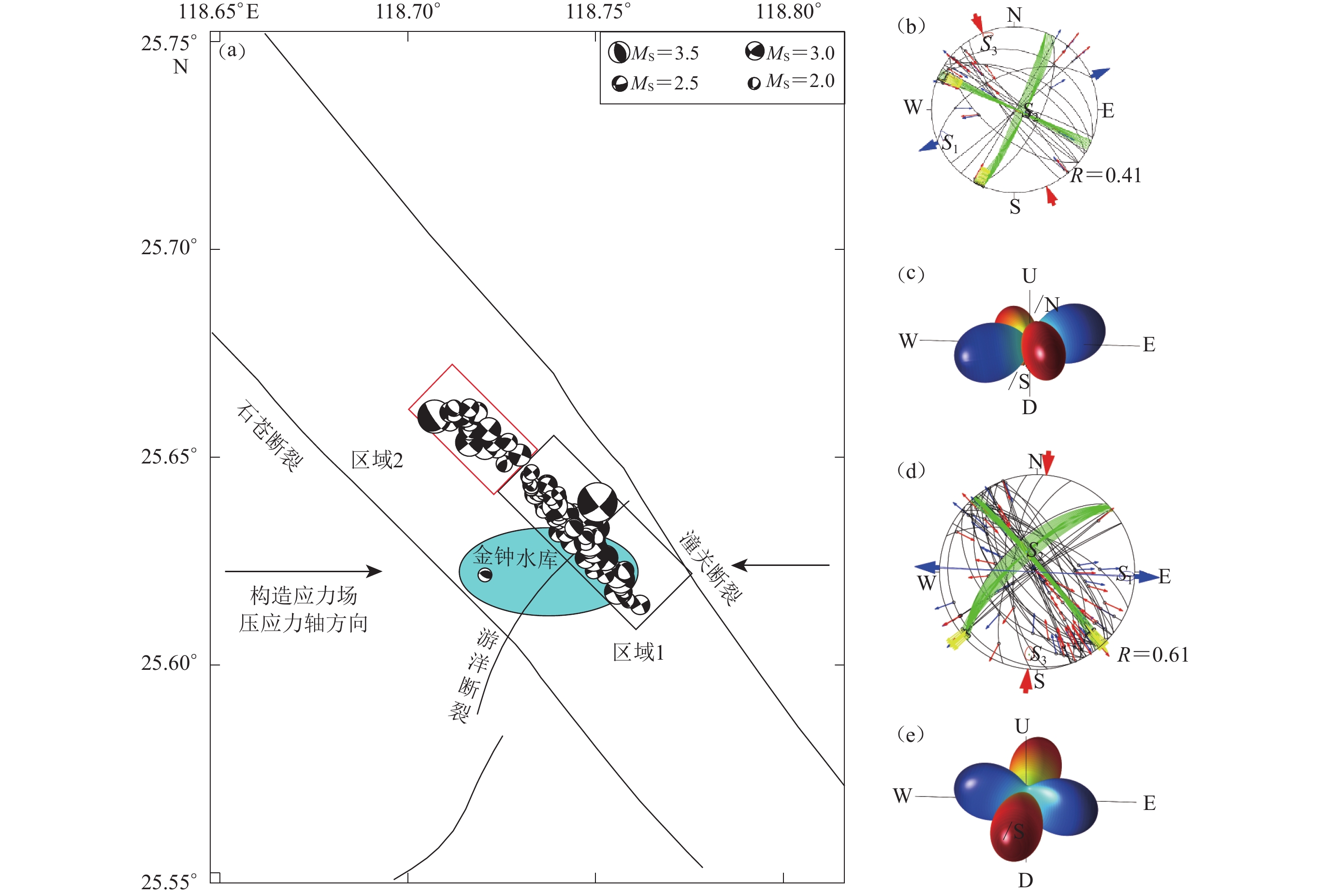

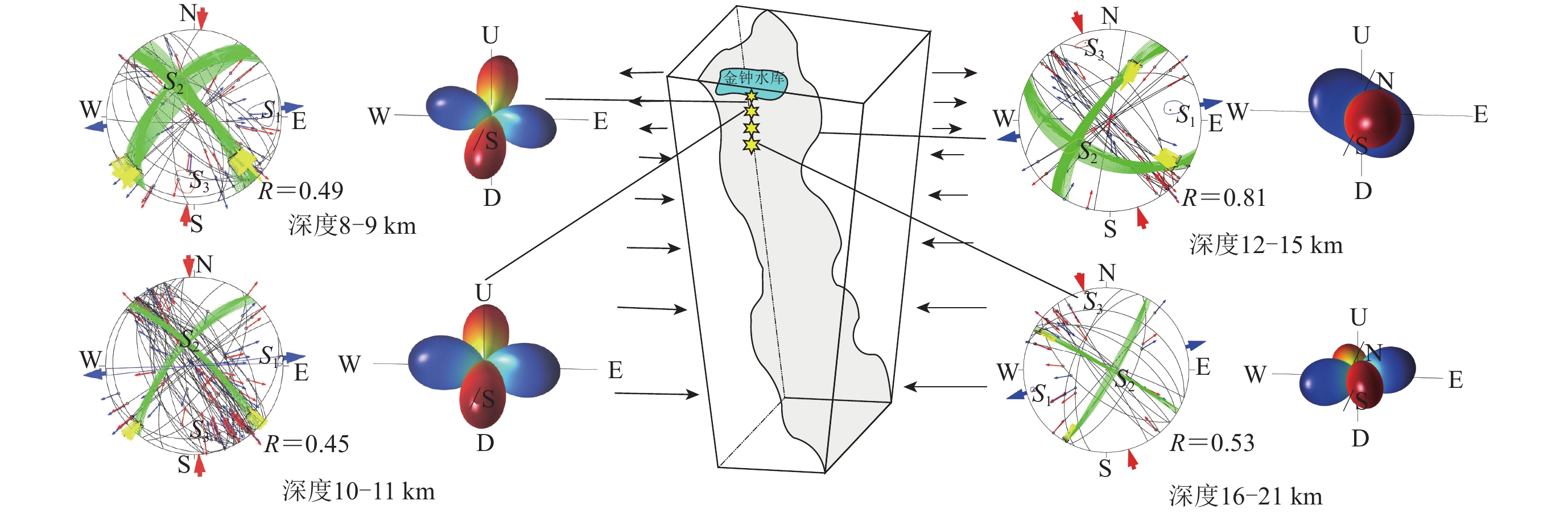

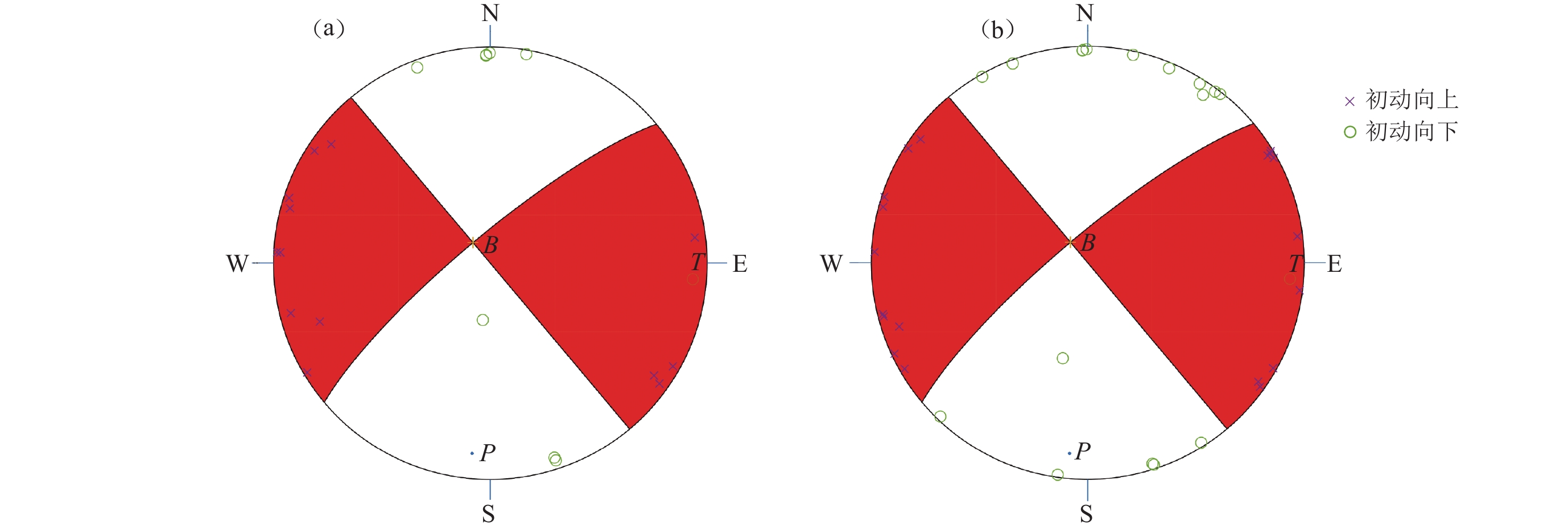

利用双差定位法对2010年8月1日至2014年12月31日福建仙游地区中国地震台网中心记录到的地震群进行重定位,并采用P波初动的方法求解出该震群的159个震源机制解,显示该震群的震源机制解结果与背景构造应力场表现明显不一致。为了进一步探究差异性存在的原因,将得到的震群震源机制解结果分区域和分深度求解应力场,结果显示:金钟水库的东南部附近应力方向更远离背景构造应力方向,并且应力形因子小于0.5,中间轴呈现为拉张应力;随着深度的增加,应力场的方向也更接近背景构造应力场的方向。此外,根据前人研究推断该区域应力方向发生偏转是由于太平洋板块在深部的低角度俯冲挤压导致浅部张开,应力呈现为东西向拉张所致。在上述两原因的共同作用下,使得经震源机制解反演出的应力场结果与背景应力场差别较大。

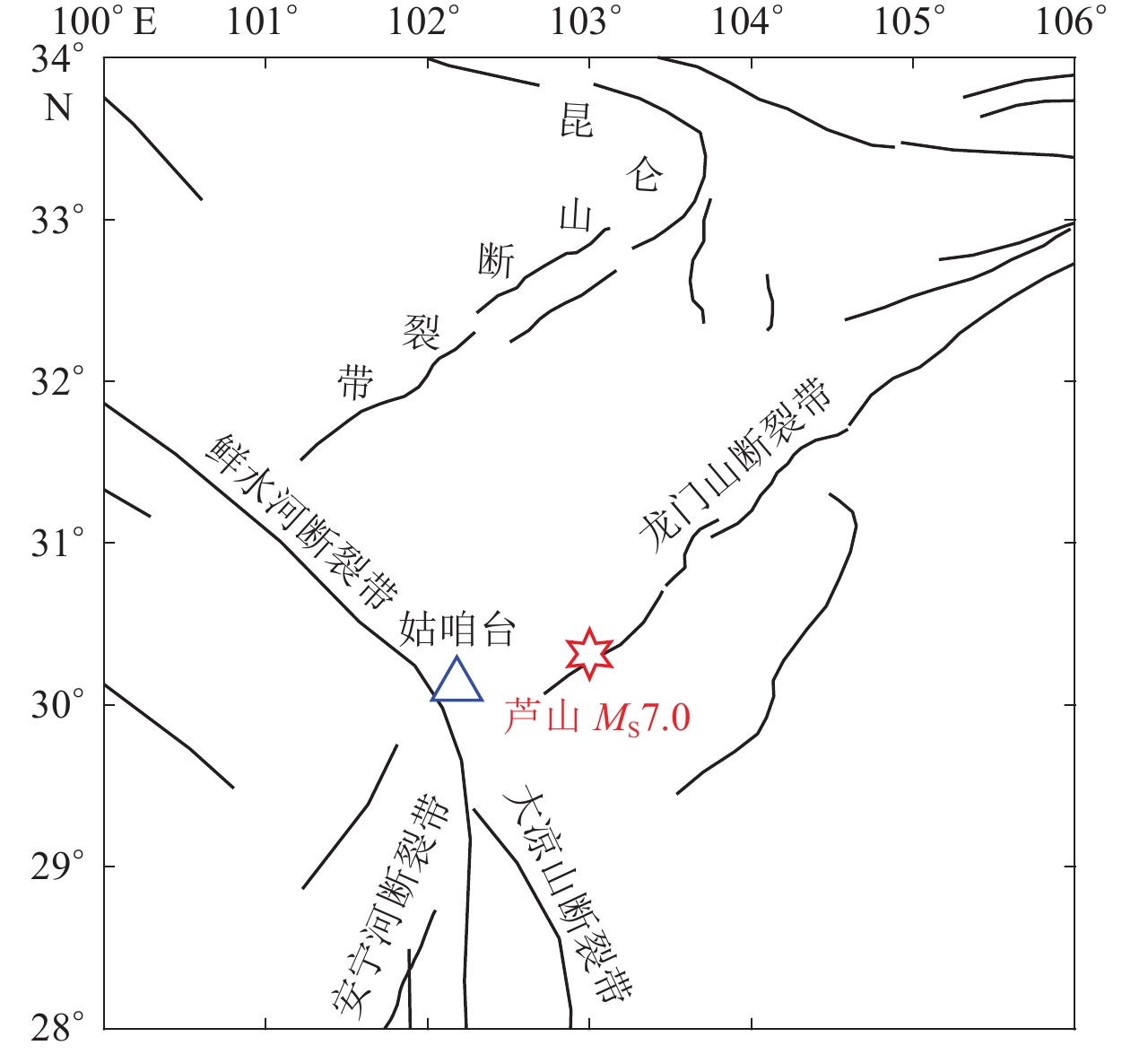

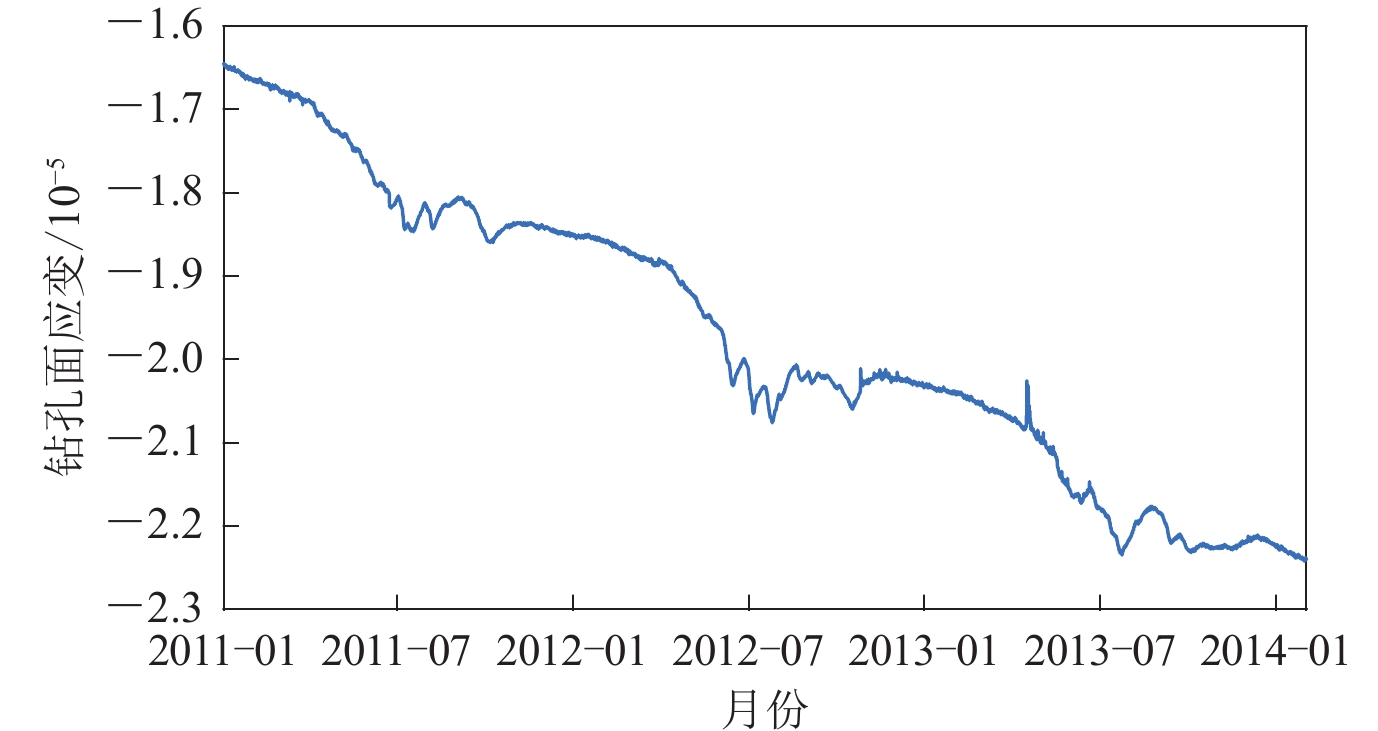

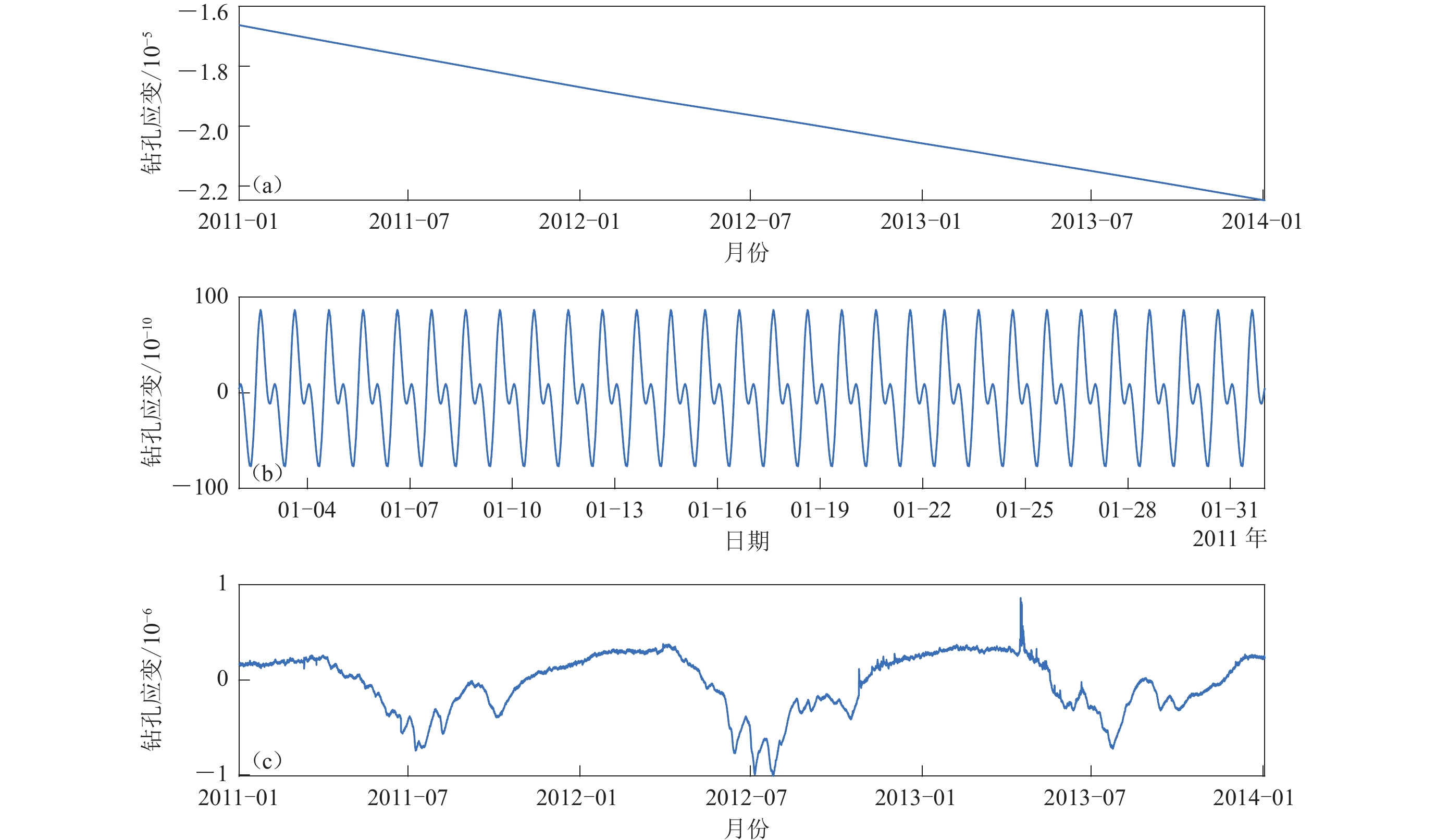

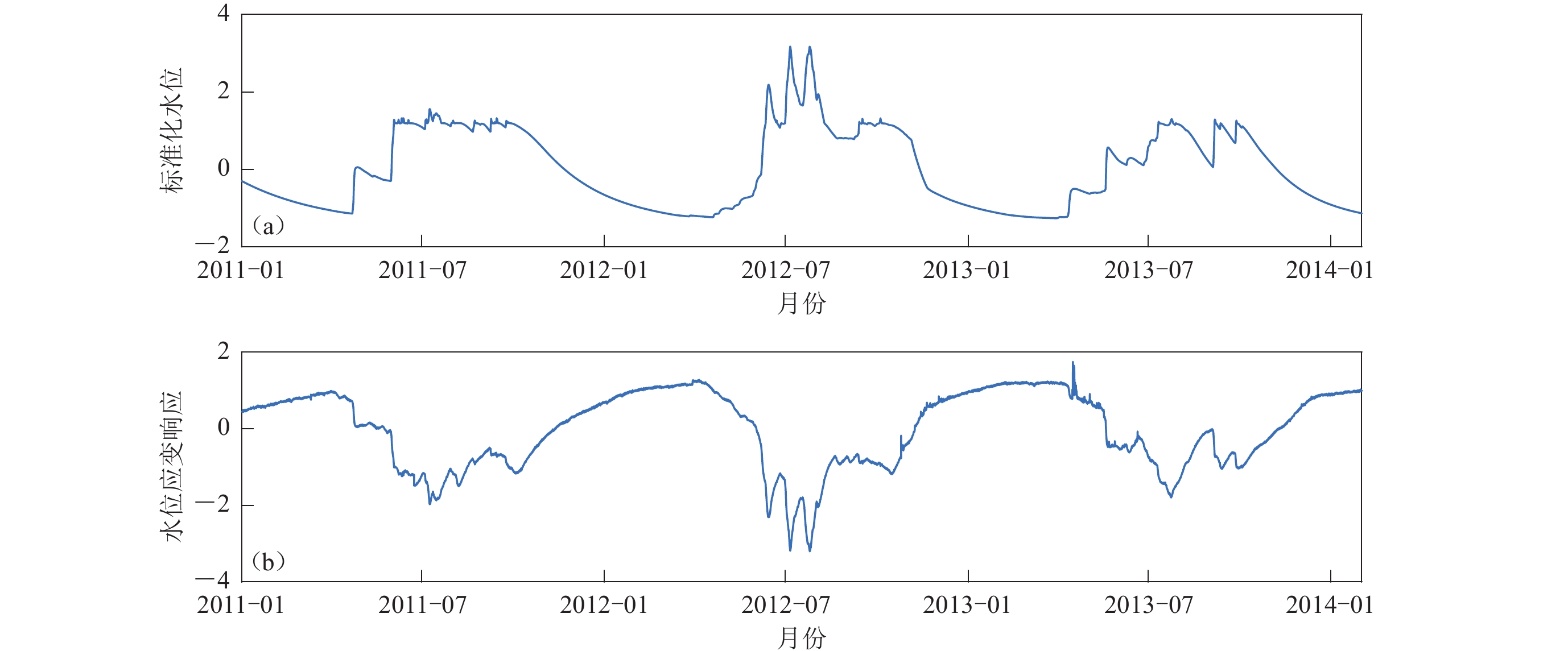

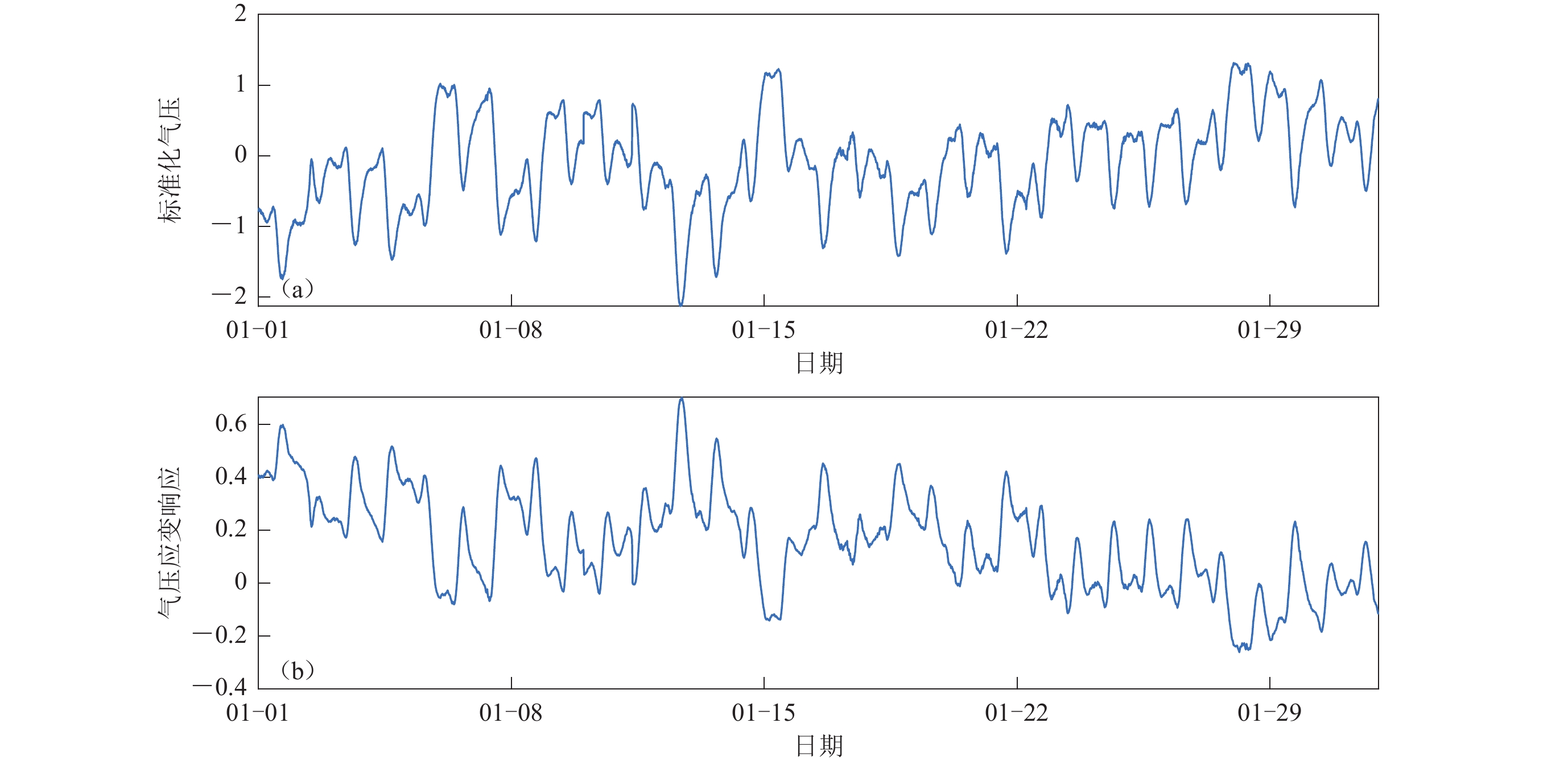

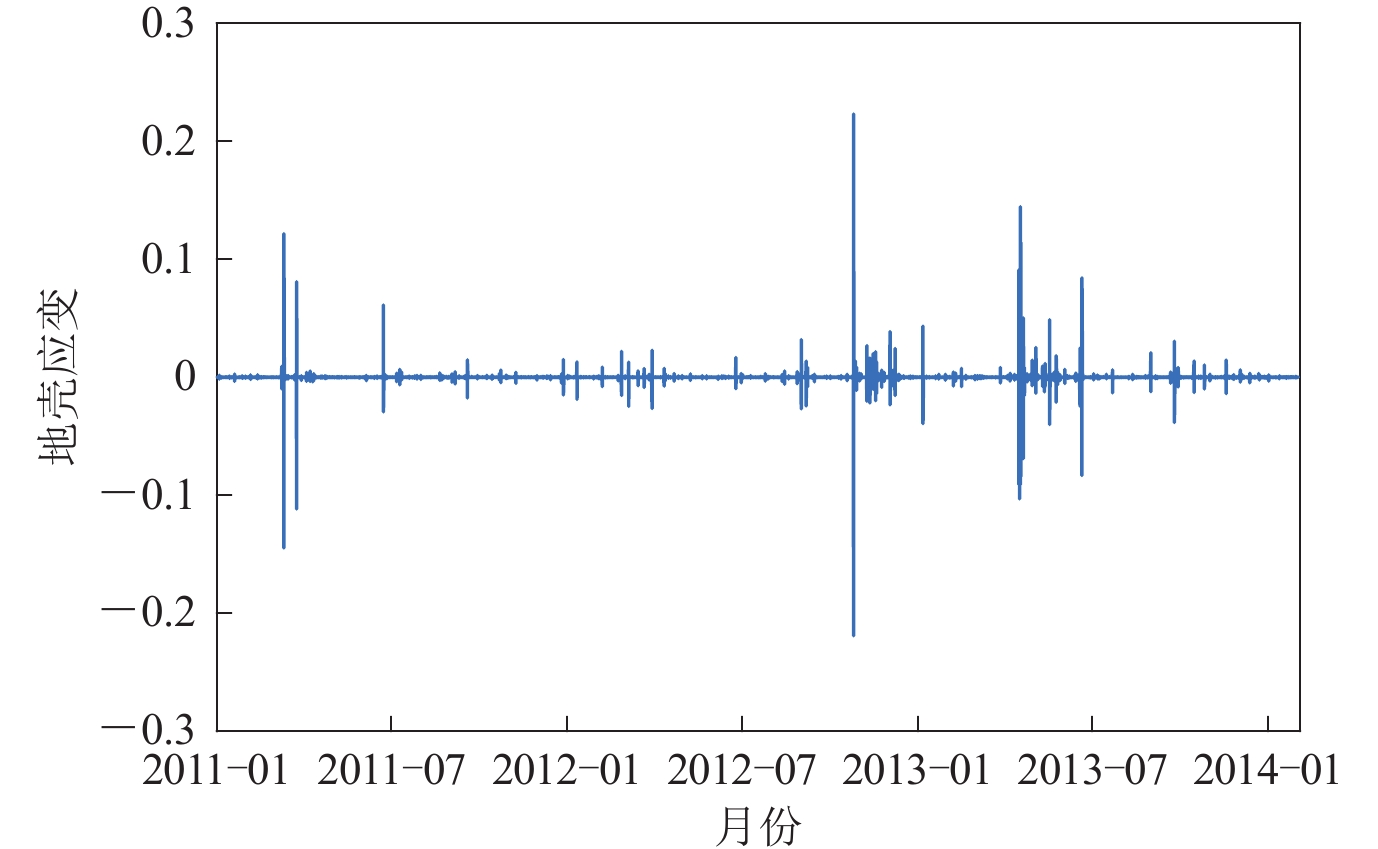

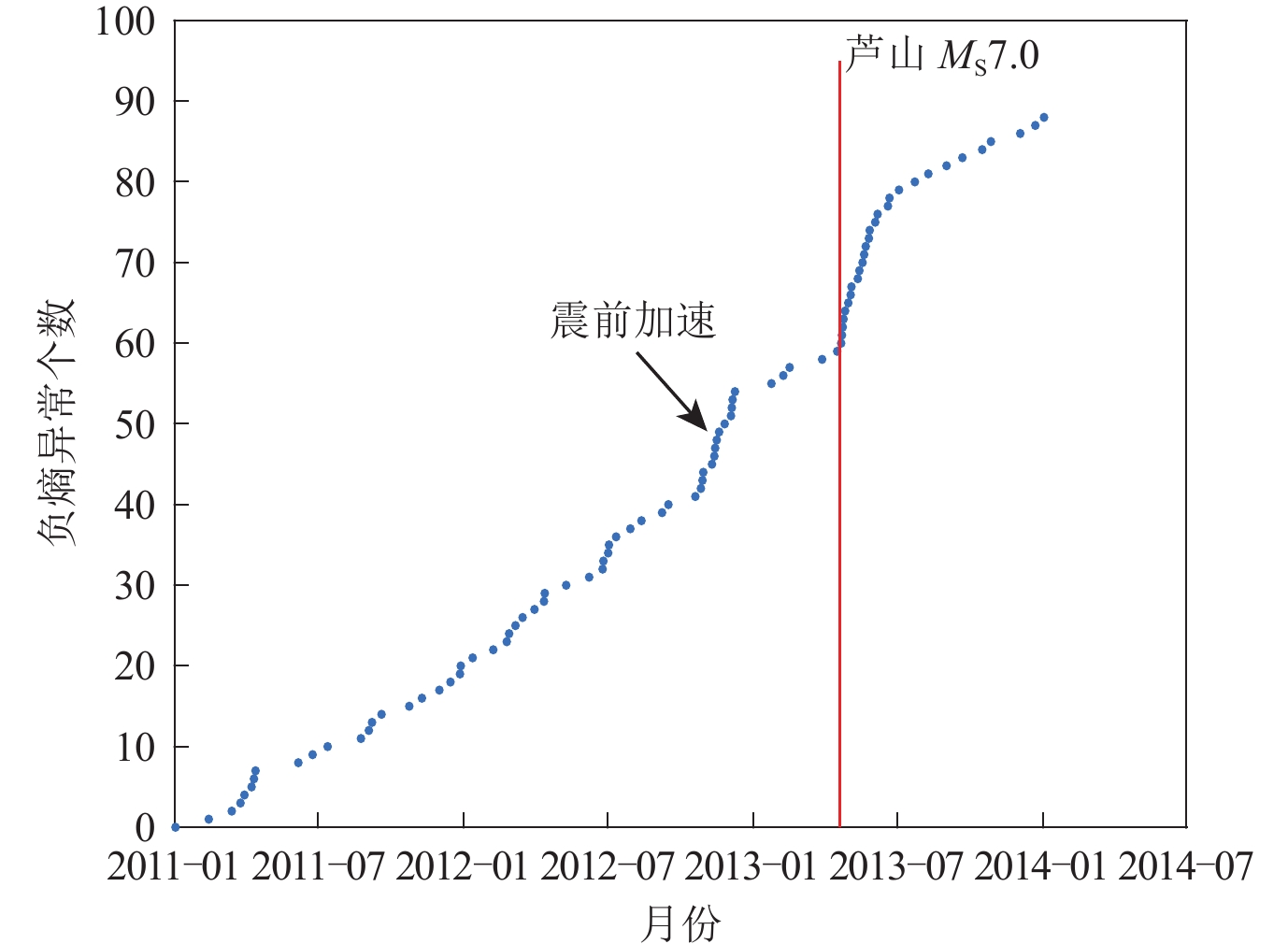

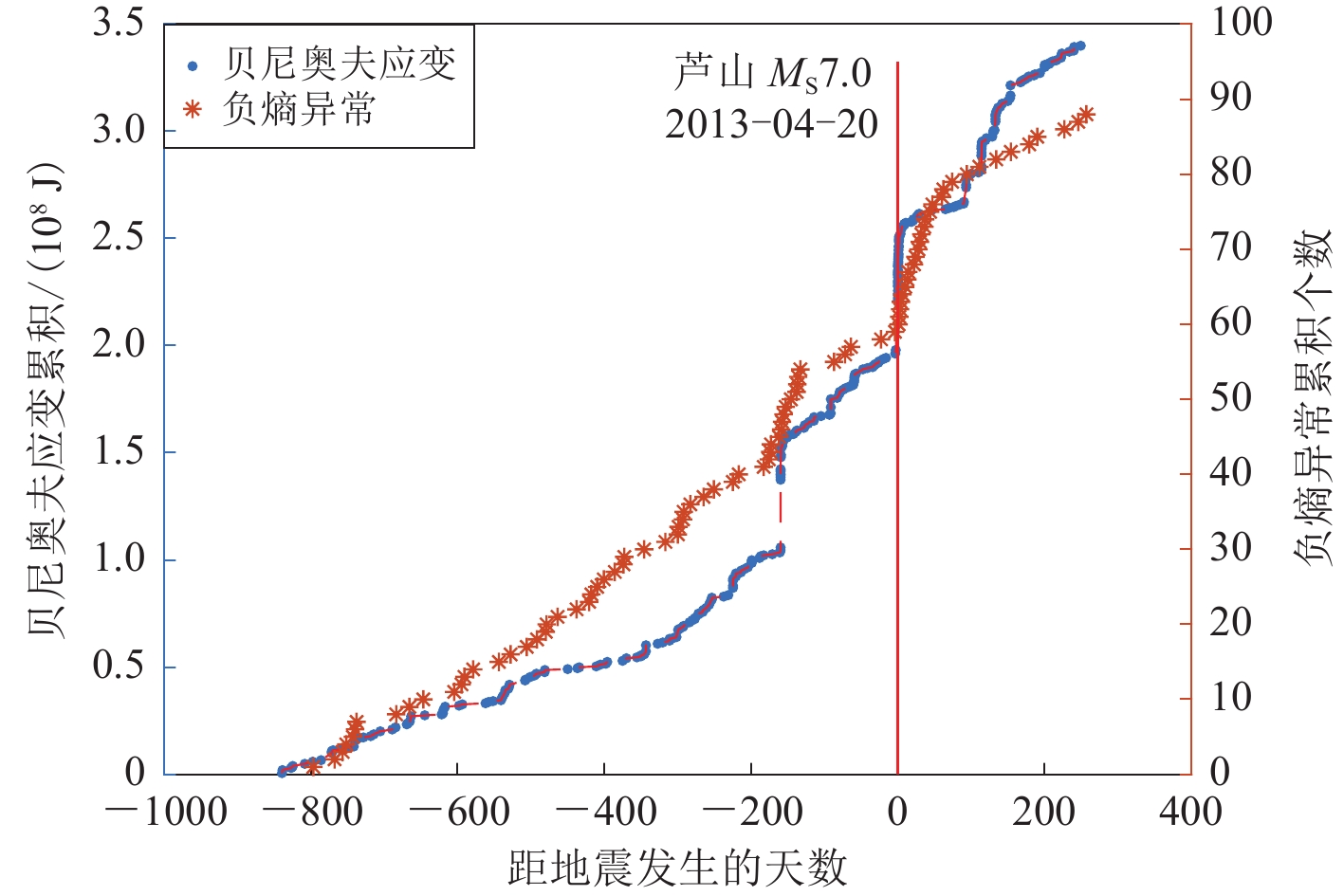

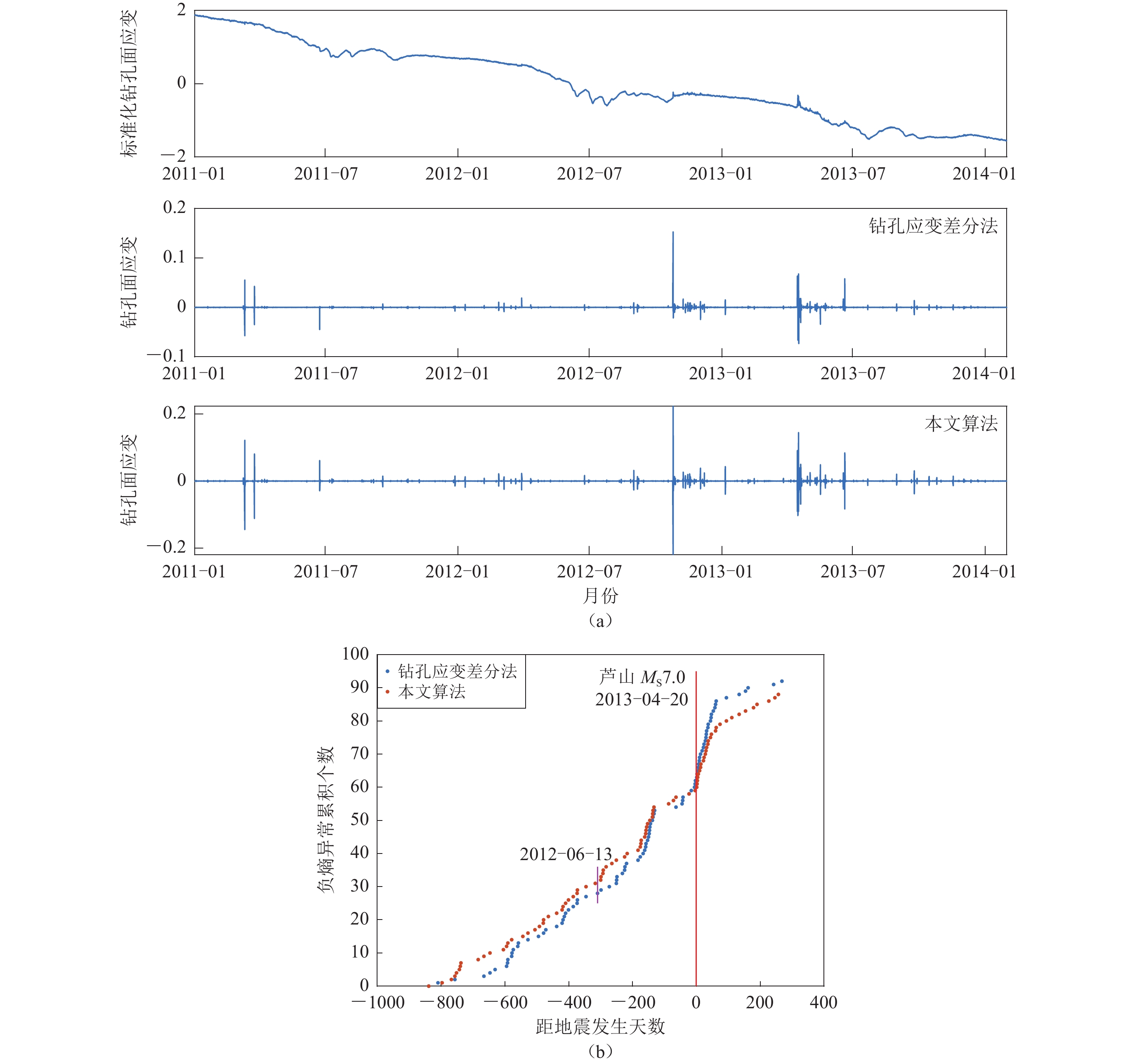

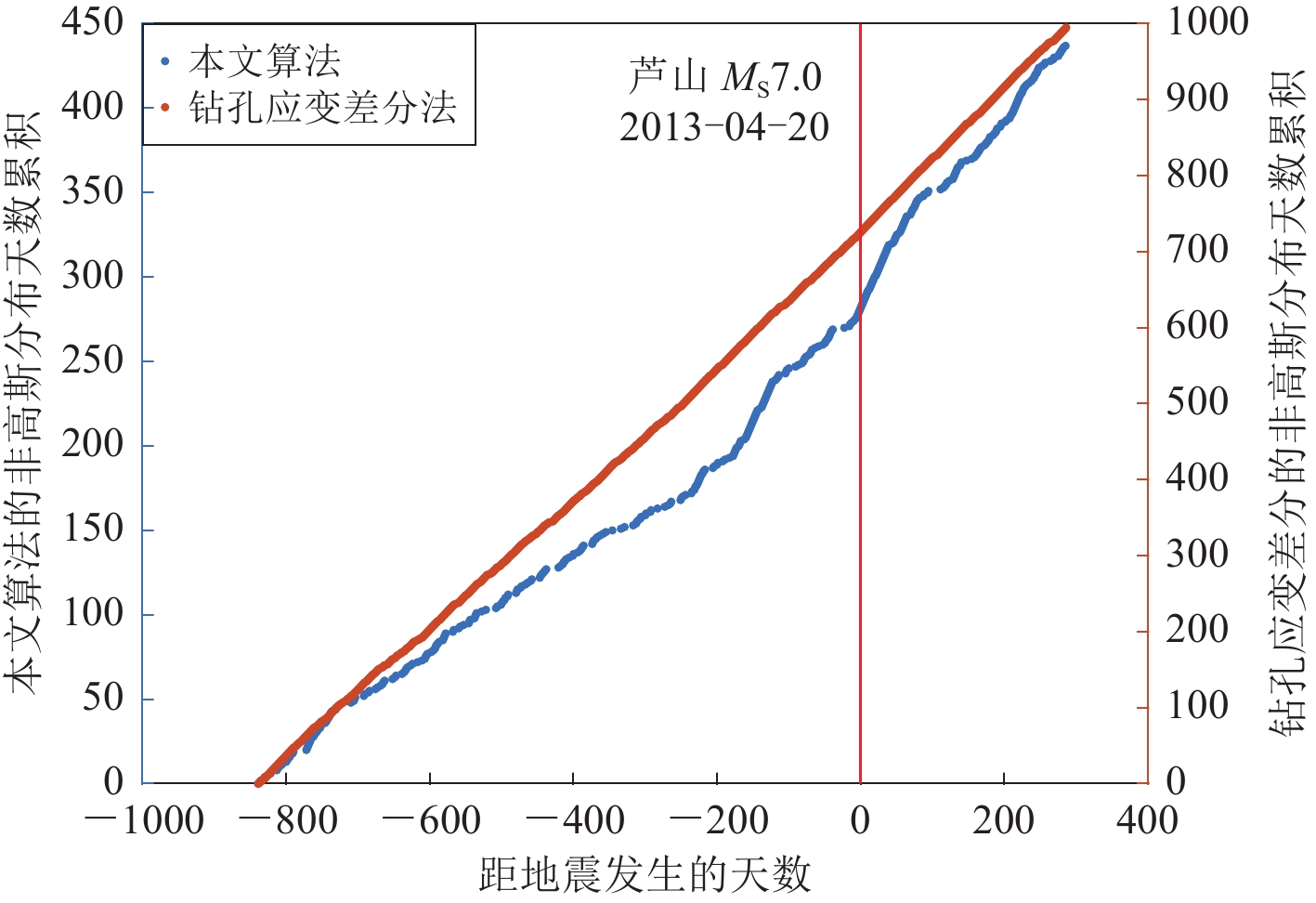

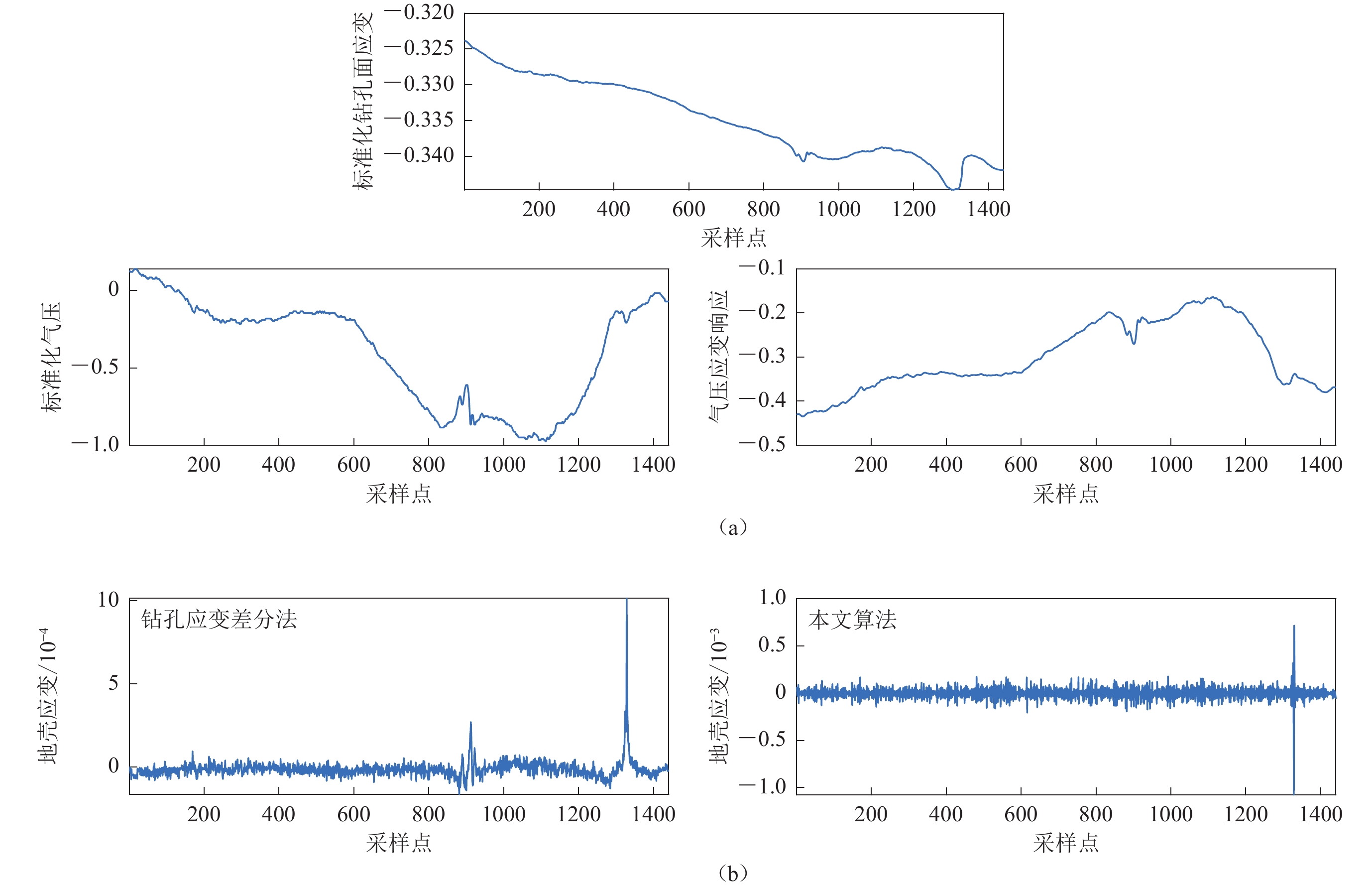

基于四川省姑咱台的钻孔应变观测数据,研究了2013年4月芦山MS7.0地震的应变异常。首先通过时间序列分解法去除芦山地震前后(2011年1月至2014年1月)观测数据的长期背景趋势和周期趋势,其次采用多通道奇异谱分析法分解数据,去除水位和气压引起的应变响应,最后提取应变数据中的震前负熵异常。结果表明:水位与水位应变响应的相关系数为−0.97;有96.1%天的日气压与其应变响应的相关系数的绝对值大于0.9,验证了本文环境响应去除算法的有效性;负熵异常累积与贝尼奥夫应变累积的一致性表明,震前4—6个月出现的负熵异常可能是地震前兆异常。以上结论充分表明本文试验的方法对于钻孔应变数据环境响应的去除及地震前兆异常的提取是有效的。

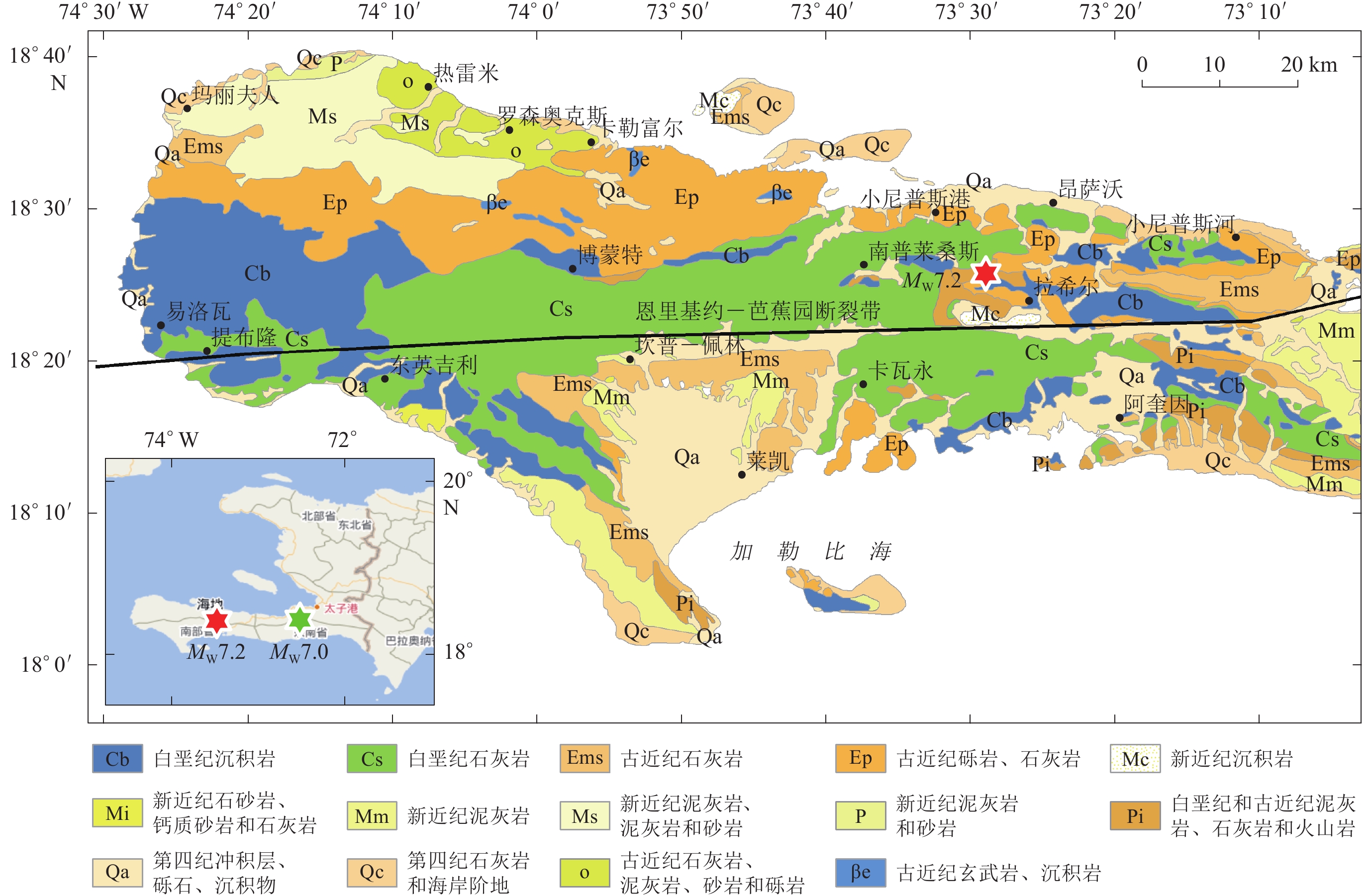

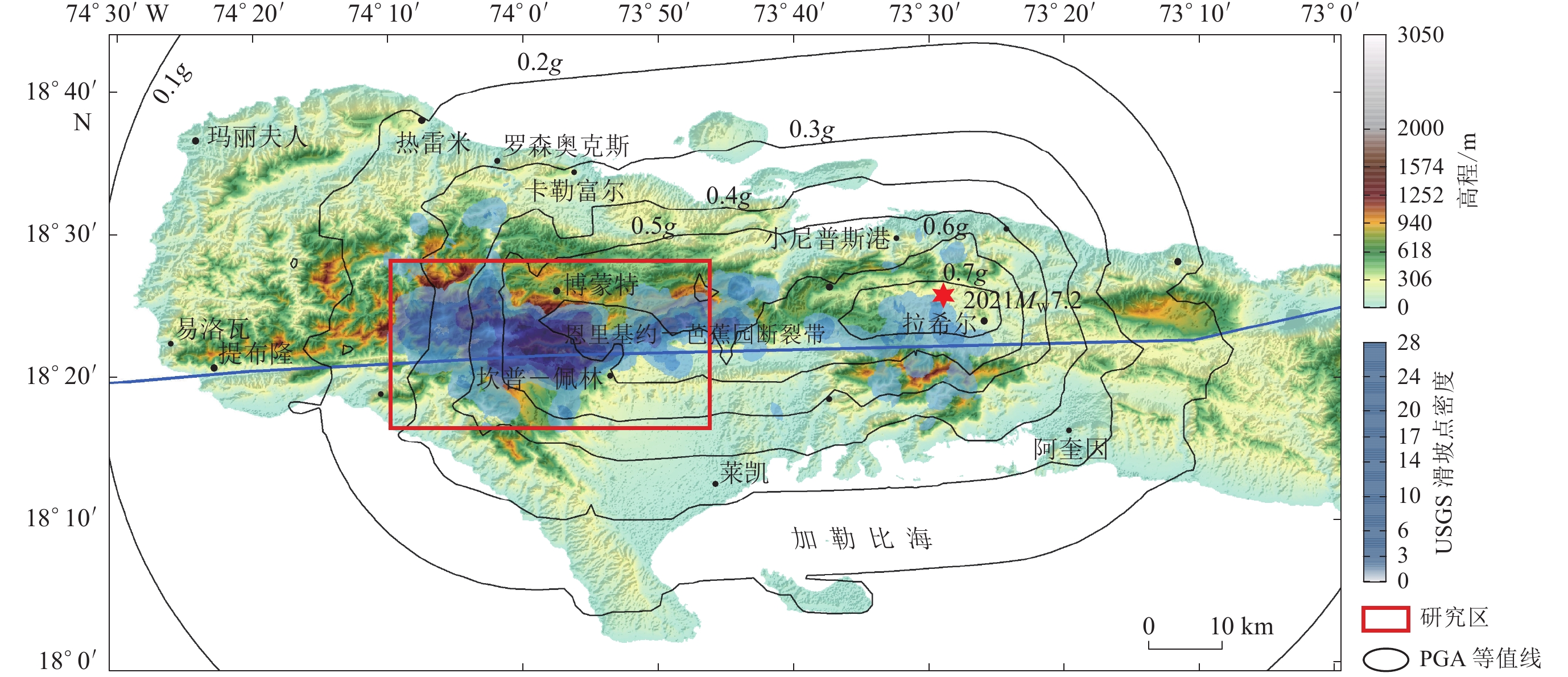

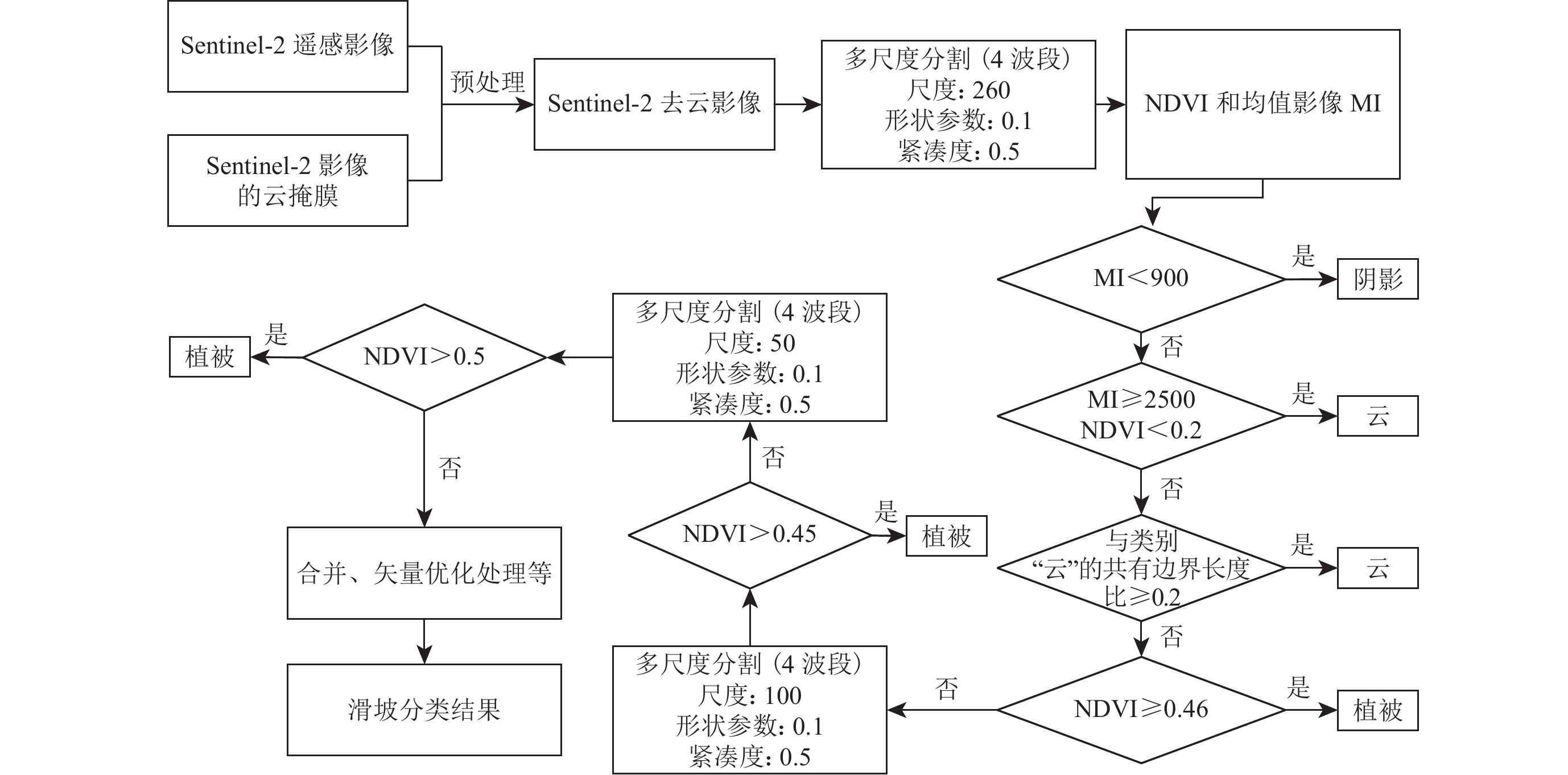

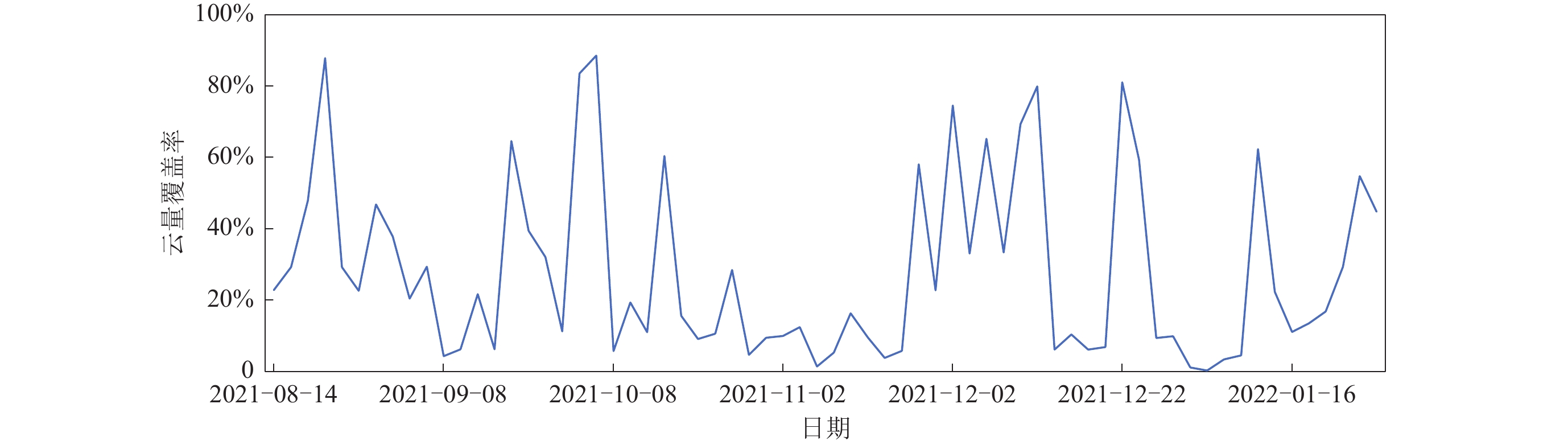

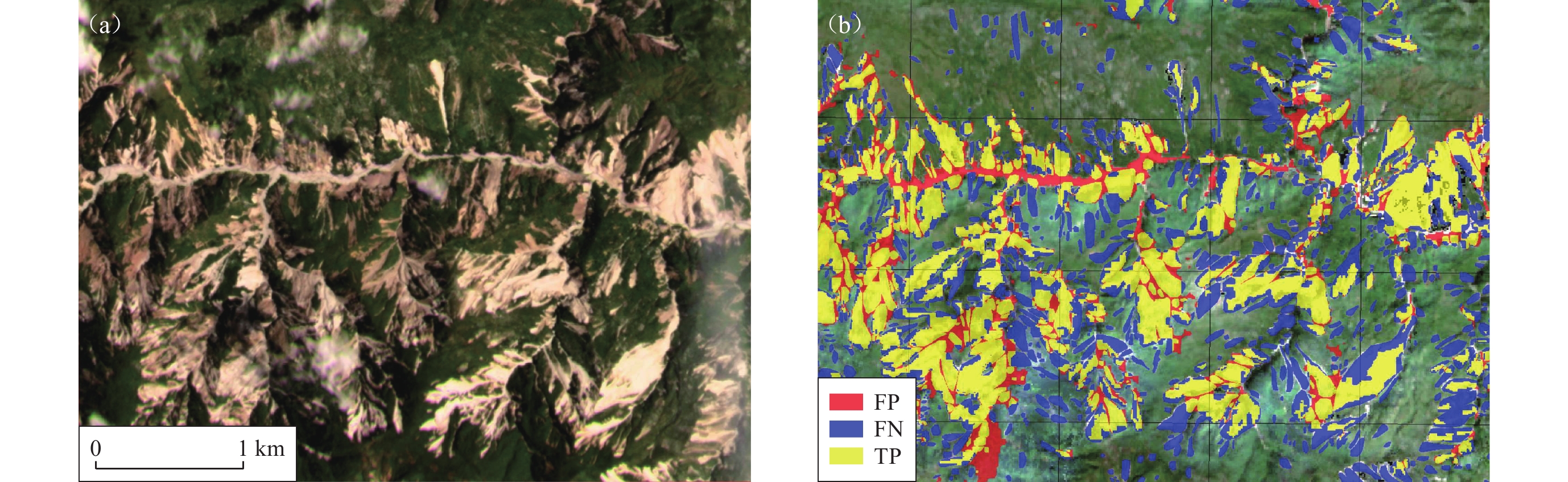

受云雾影响,强震震后的高分辨率光学影像质量较低,限制了震后地震滑坡调查和评估工作的开展。本文以2021年8月14日海地尼普斯(Nippes) MW7.2地震附近区域为研究区,基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine)云平台和Sentinel-2时间序列影像,提出了一种遥感序列影像去云和地震滑坡识别的方法。首先,利用Sentinel-2遥感影像及机器学习算法获取的Sentinel-2云概率数据产品,对长时间序列遥感影像进行去云处理,镶嵌融合得到无云的影像数据;然后对无云光学影像进行多尺度最优分割,利用遥感数据的光谱特征、植被指数、不同类别的空间邻近关系特征等,构建了面向对象的地震滑坡识别模型。结果显示,本文提出的去云和滑坡识别方法有益于多云地区强震震后滑坡空间分布的准确识别,能够为灾后应急调查和评估提供技术支撑。

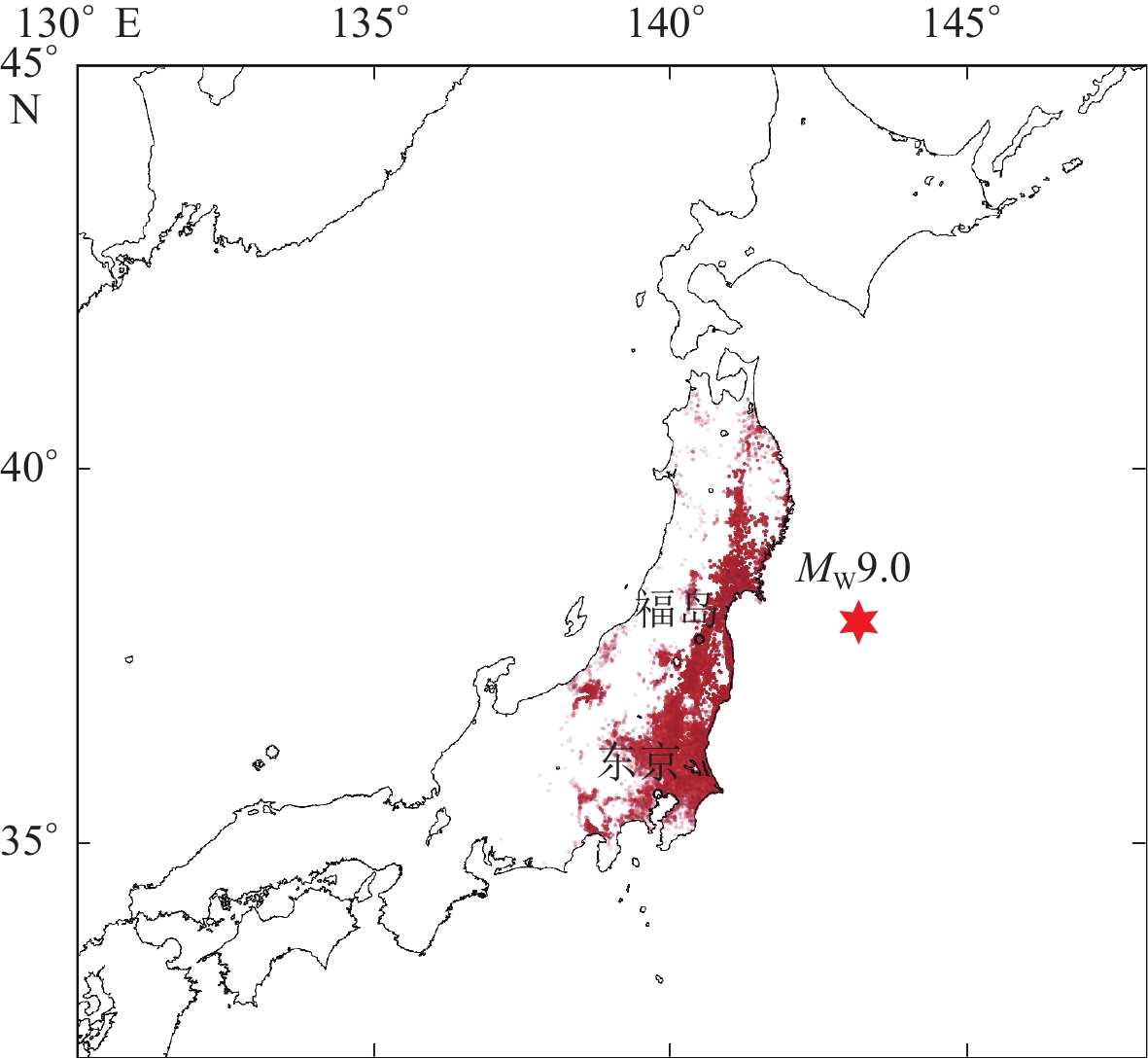

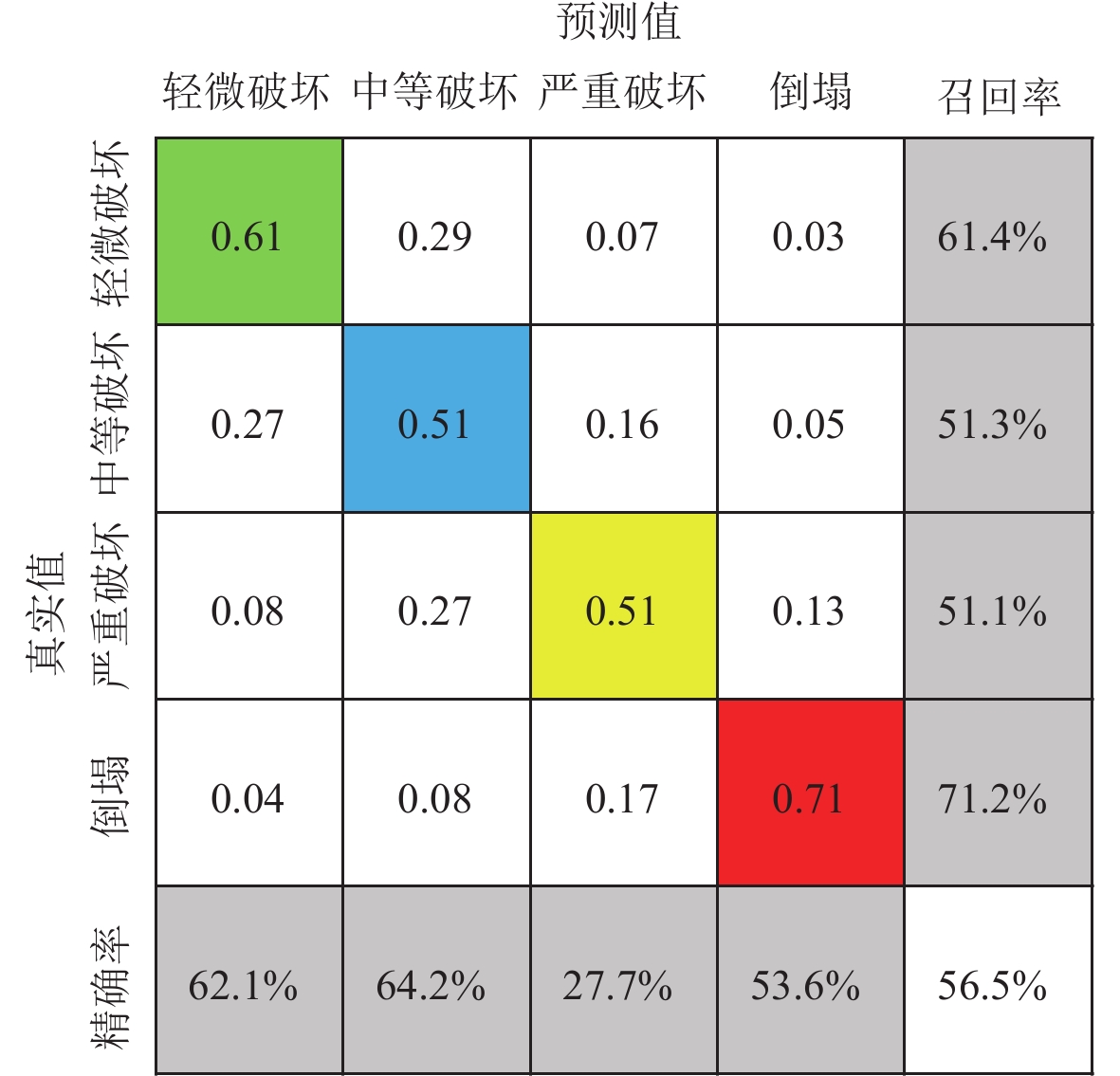

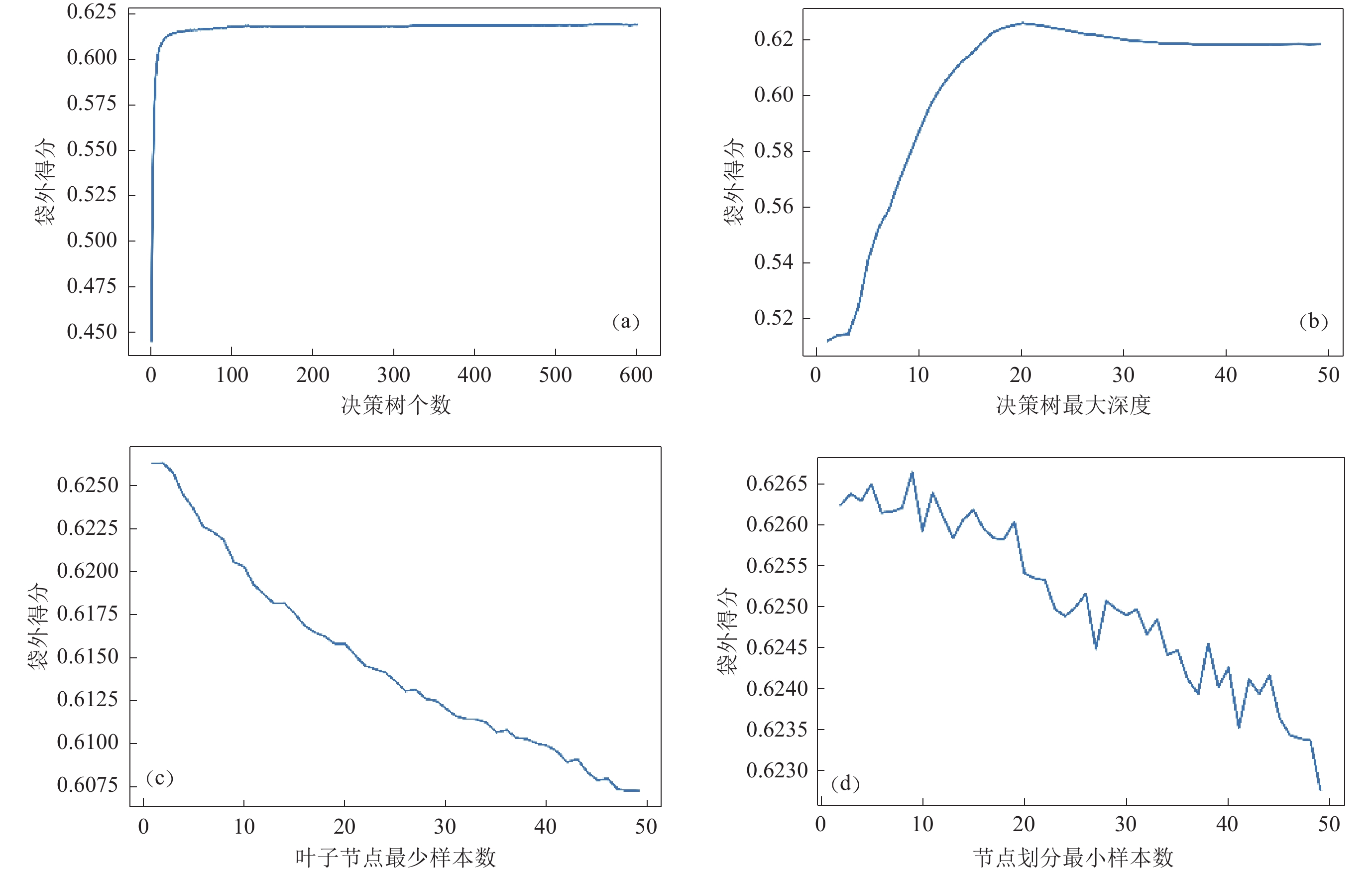

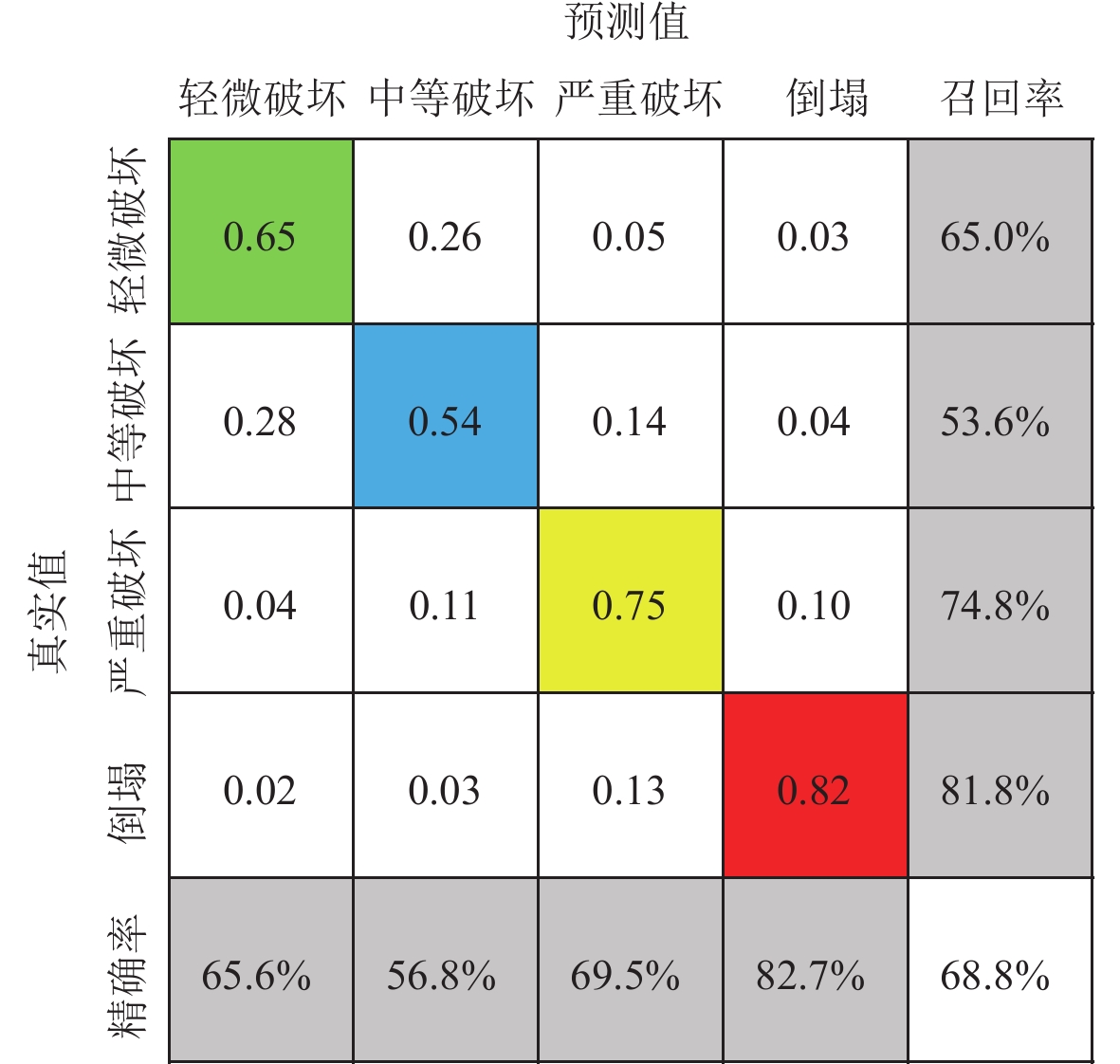

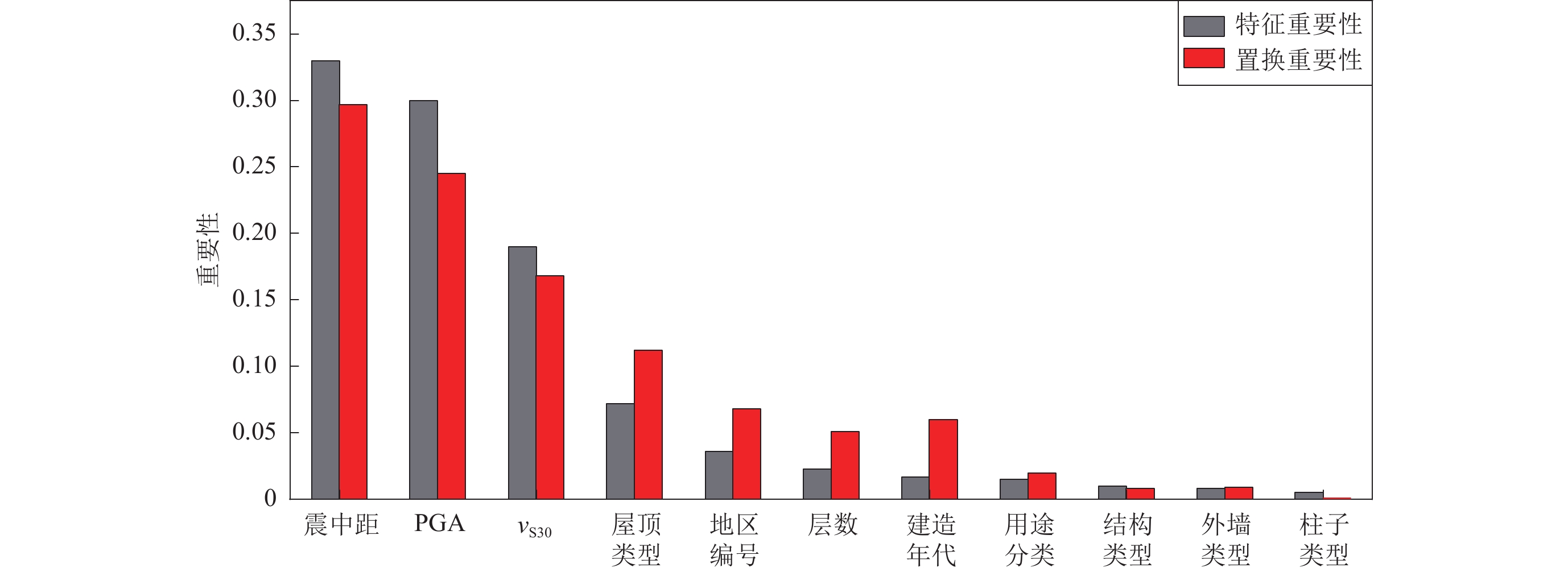

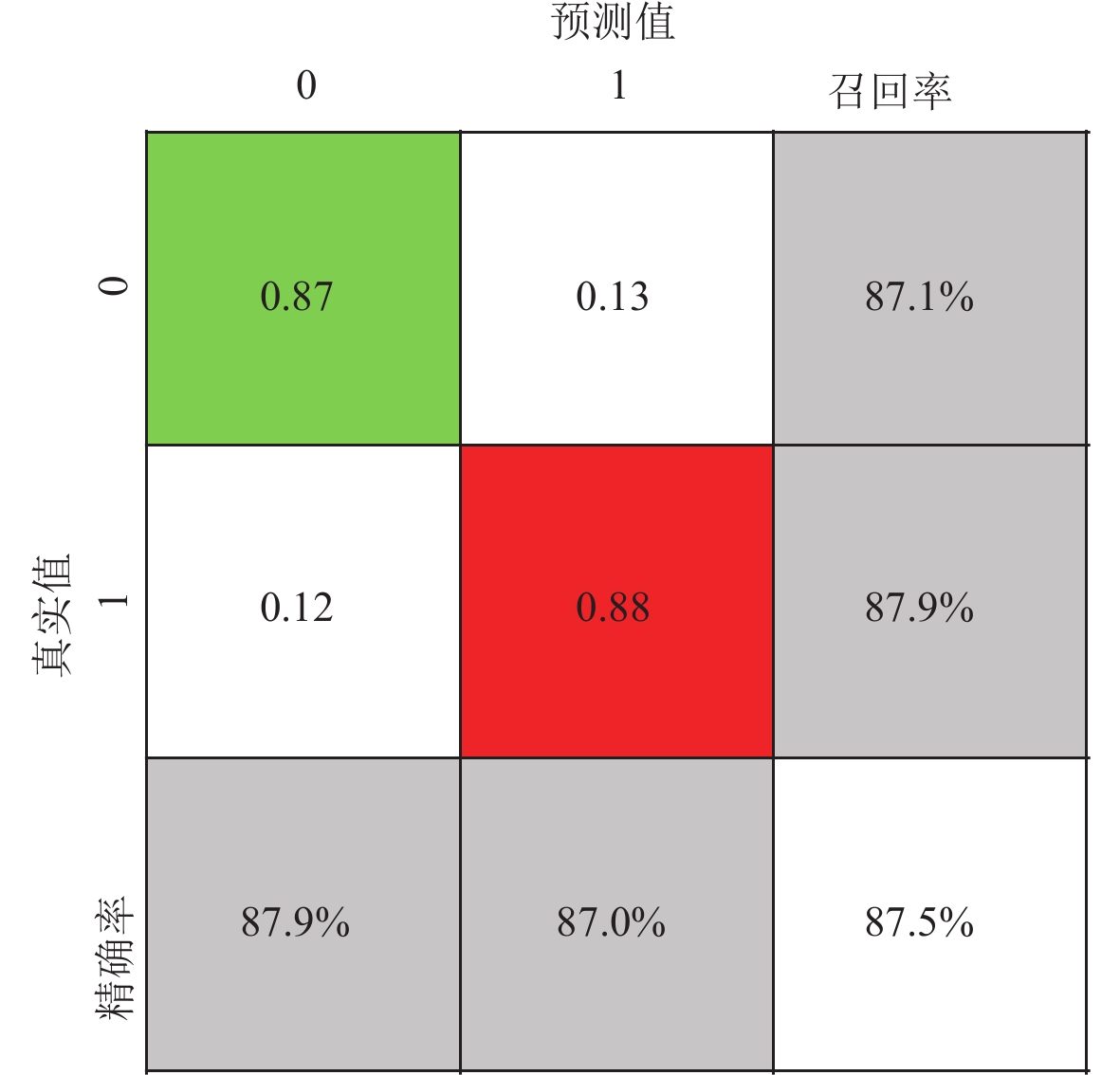

针对现有的基于实际震害评估的大多研究仅限于某特定区域和某种结构类型,且所采用的数据样本量也十分有限,本文基于随机森林模型,采用2011年3月11日东日本MW9.0地震的37万8 037条建筑物实际震害数据,利用美国应用技术协会发布的地震震害等级划分标准(ATC-13)预测了建筑物地震破坏所引起的损失,对建筑物损失的影响因素进行了特征重要性分析。结果显示:通过合成少数类过采样技术(SMOTE)解决数据不均衡和贝叶斯优化超参数之后,得到了基于随机森林的预测模型测试集的准确率为68.8%,轻微破坏、中等破坏、严重破坏、倒塌等四种破坏等级的召回率分别为65.0%,53.6%,74.8%,81.8%;考虑生命安全性能将模型转换为二分类之后,模型准确率进一步提高至87.5%,极大地改善了现有研究应用于建筑损失预测中数据样本量受限、数据不均衡等导致的最严重破坏等级精度低等问题。对随机森林模型特征重要性的研究表明:震中距、峰值加速度和vS30是最影响模型输出的特征。

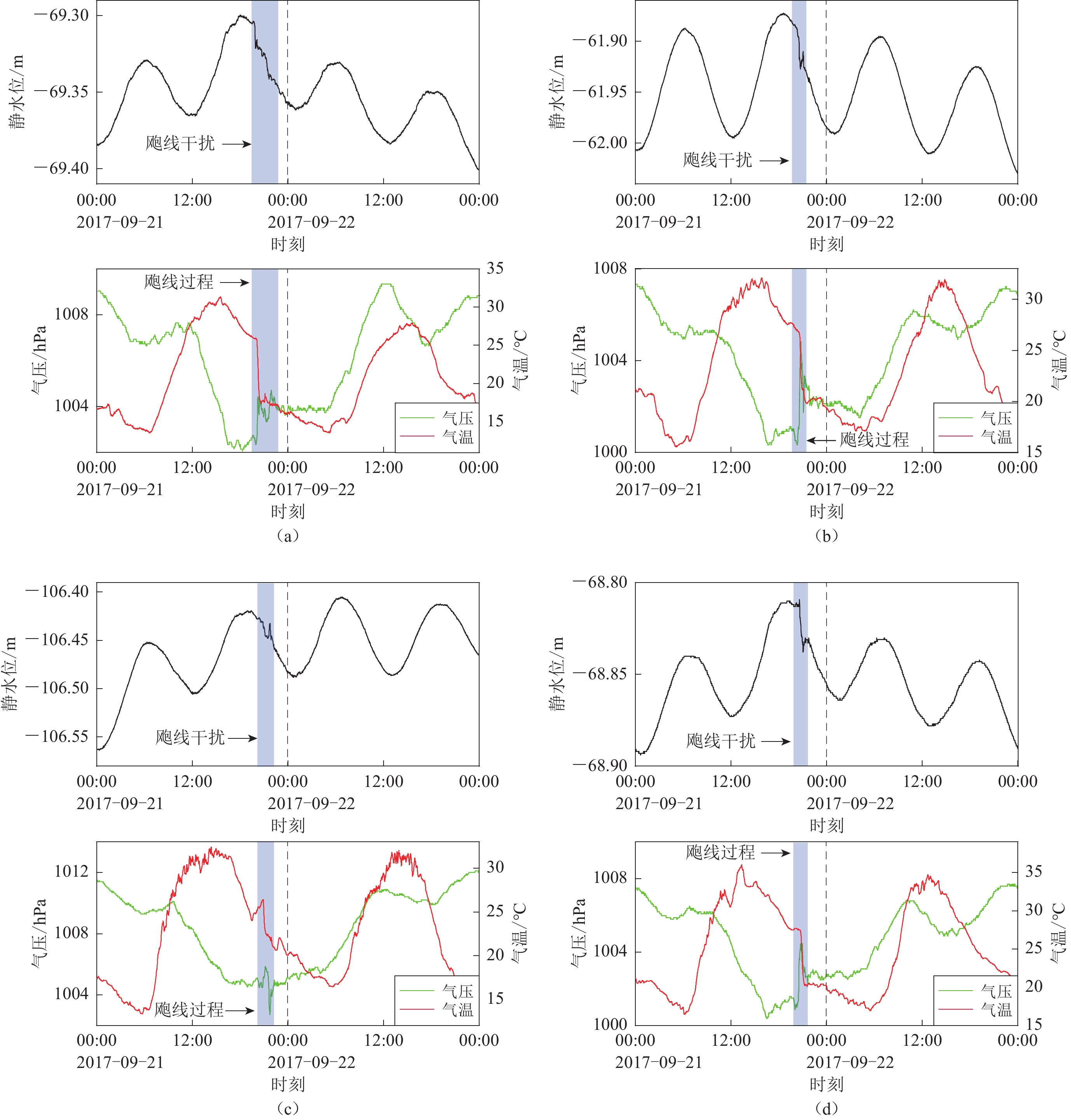

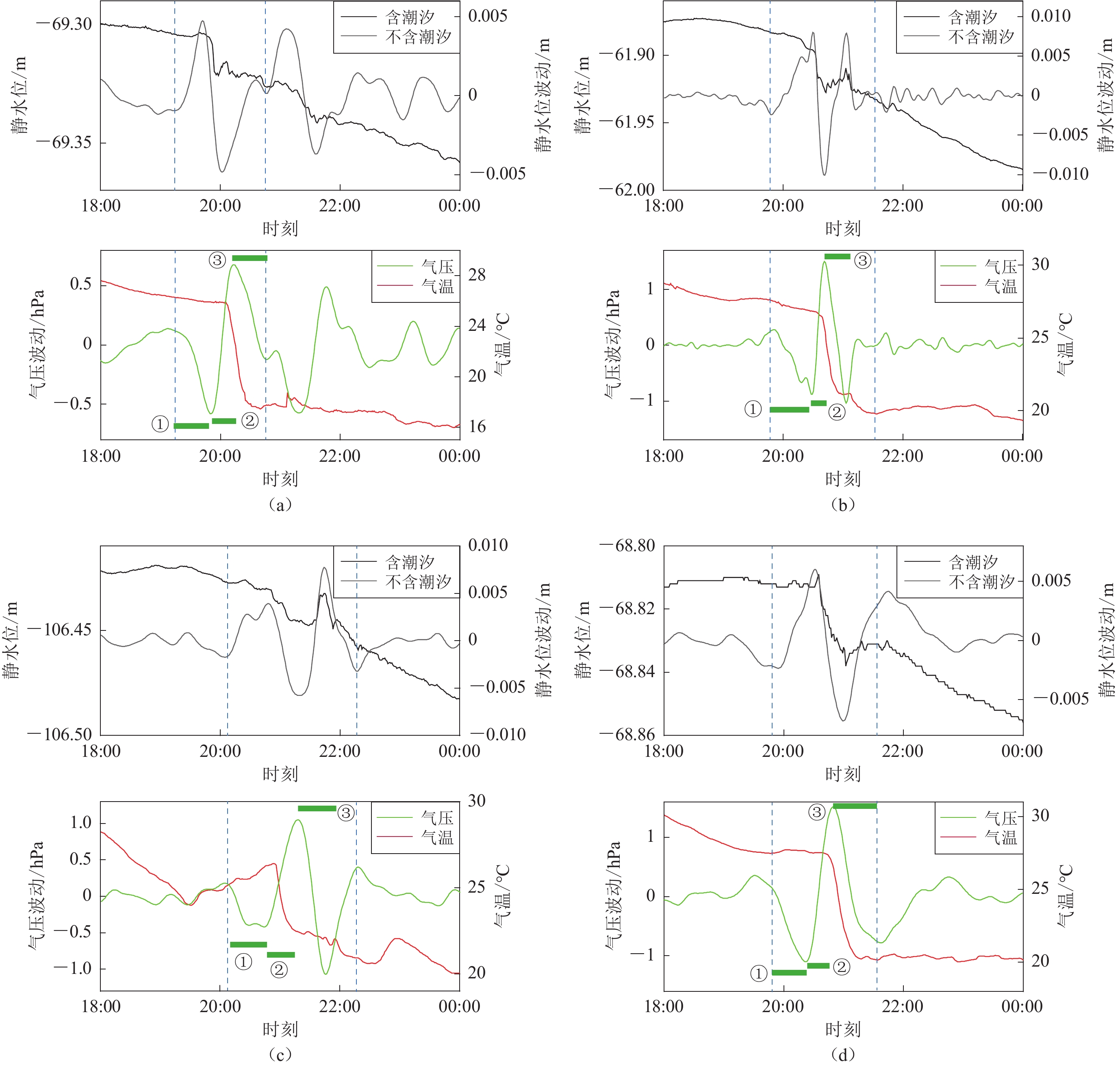

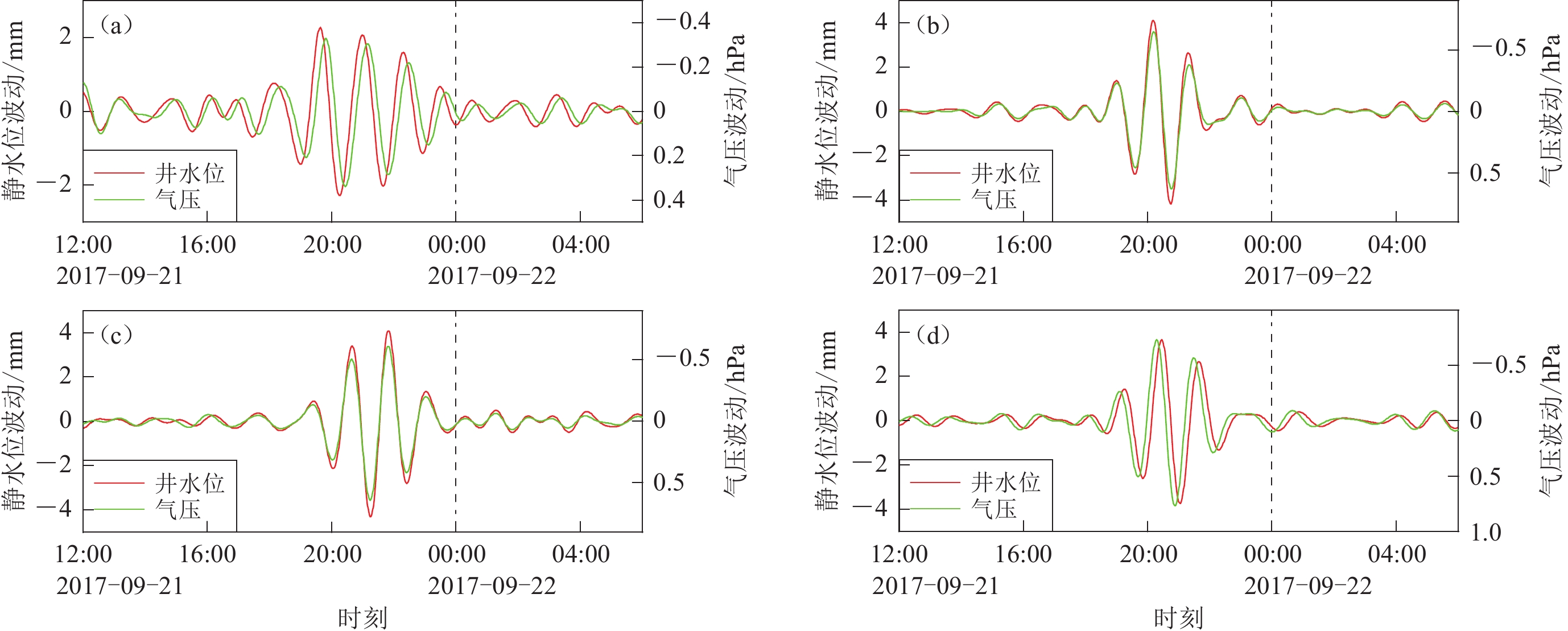

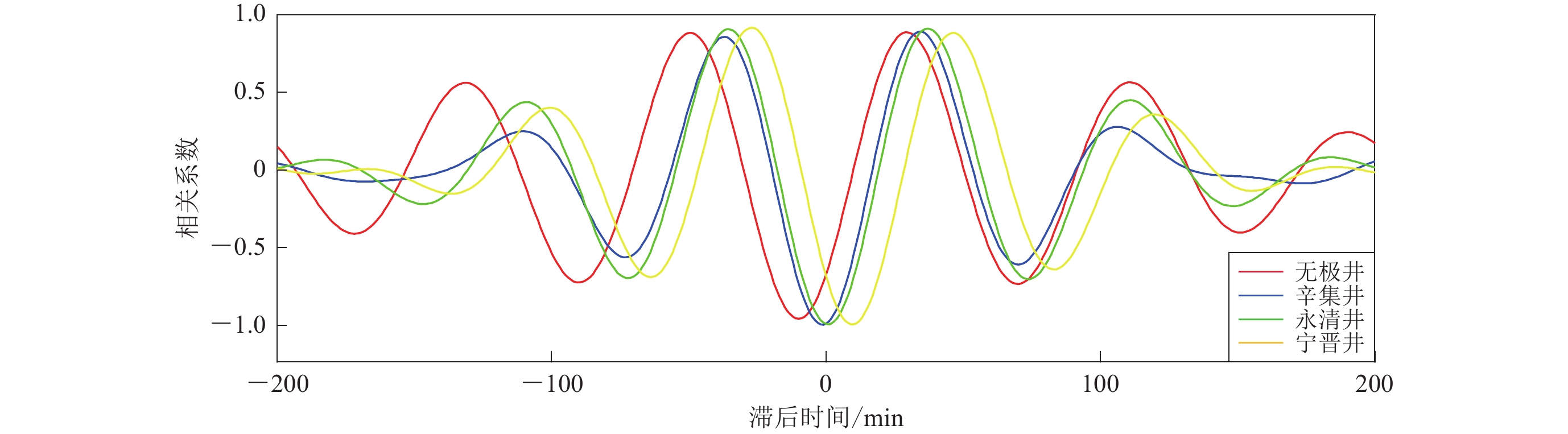

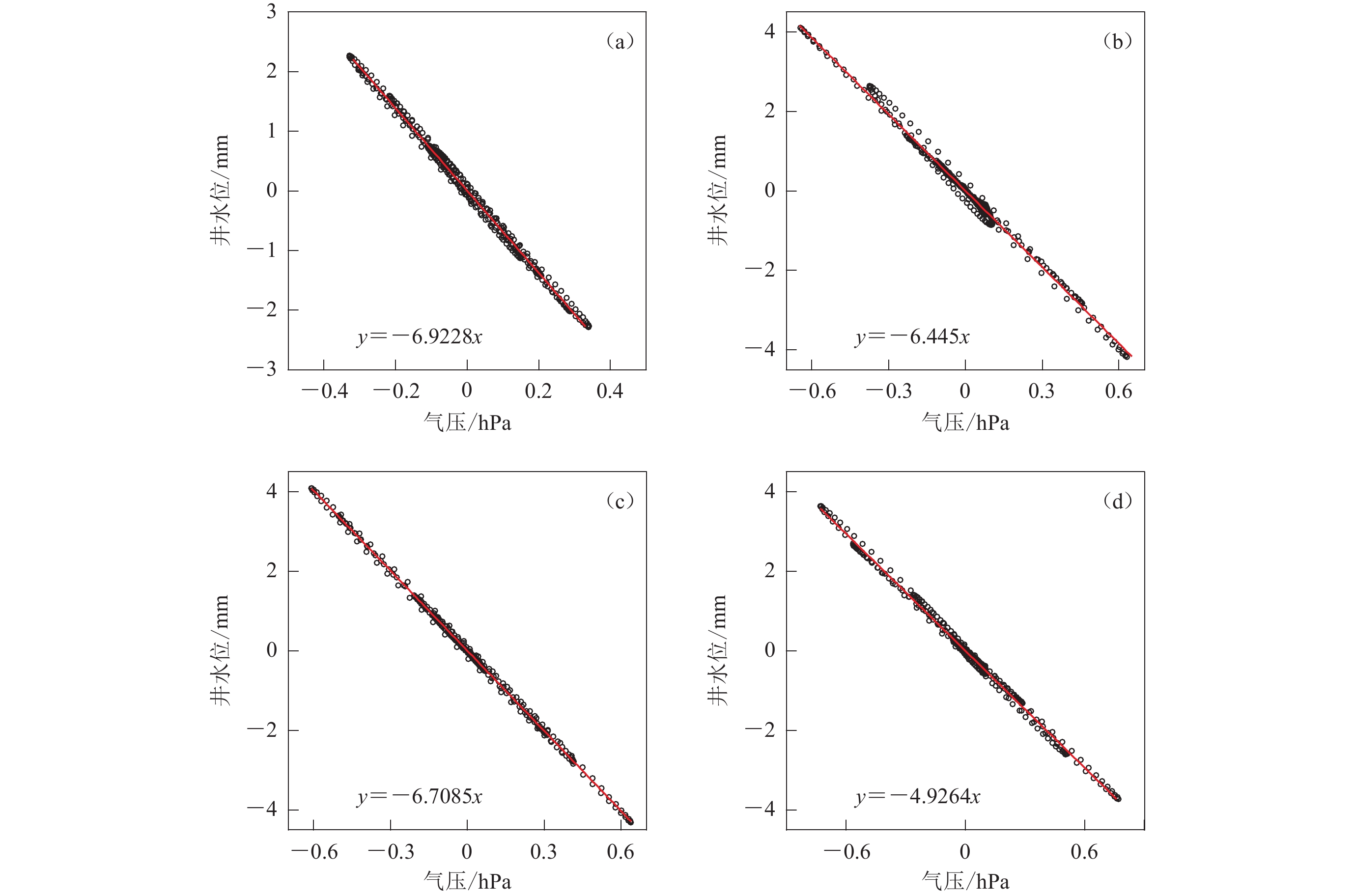

为探讨华北地区飑线天气对深井水位干扰的特征和影响机制,以2017年9月21日发生在华北中部的一次飑线事件为例,使用时频分析和线性回归等方法系统地诊断了此次飑线对无极、辛集、永清和宁晋等四口千米级深井的水位扰动特征。结果表明:在宏观层面,飑线过境各深井时会引起气压快速涌升,在气压的激励下,深井水位出现了即时的脉冲状波动,该干扰的持续时间可长达127 min;此次飑线过程中周期性气压波动的主频段为15—25 cpd,在该频段内,各深井水位与气压扰动的形态高度负相关,相关系数均低于−0.95,气压系数主要集中在−4.9—−6.9 mm/hPa之间。

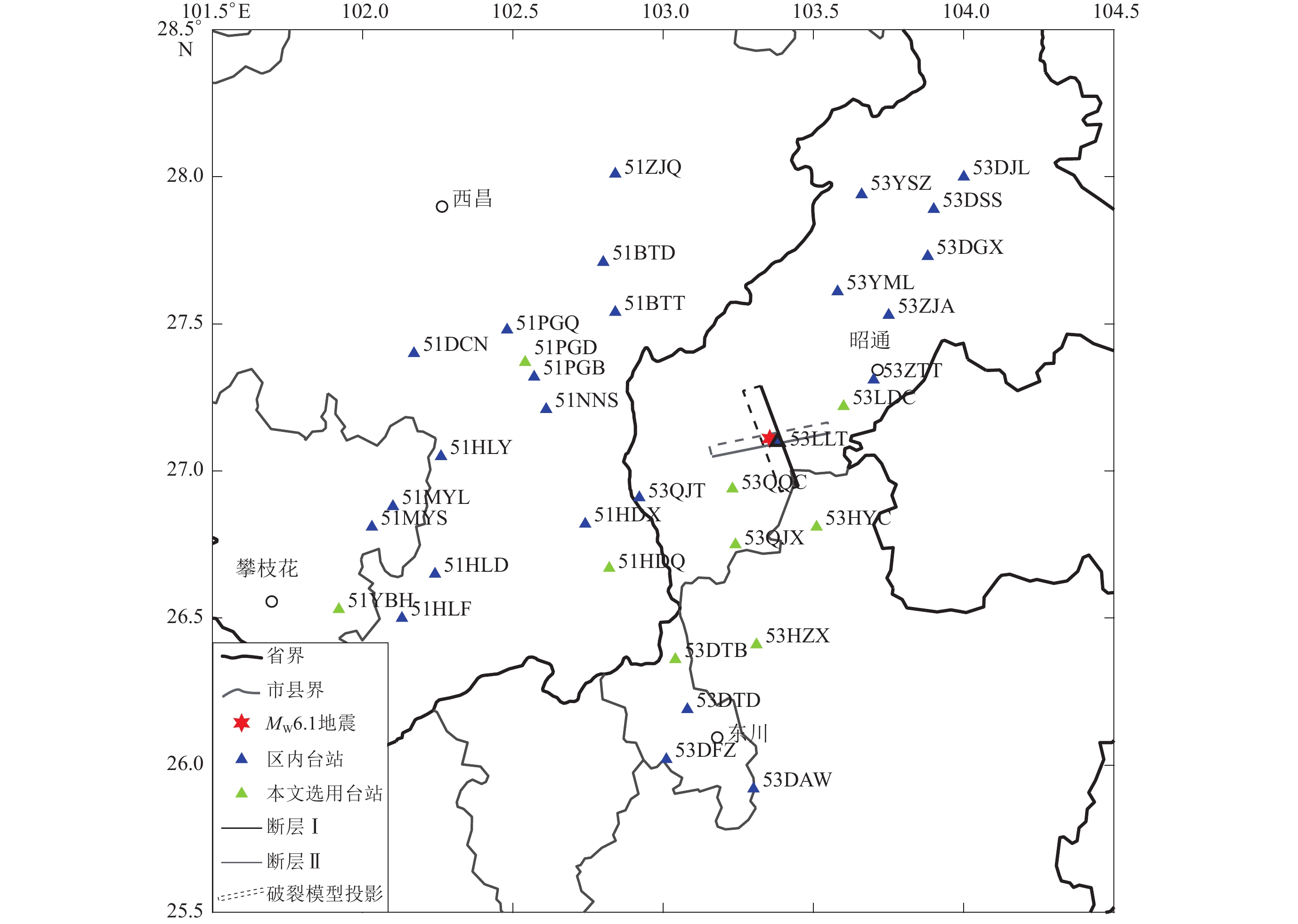

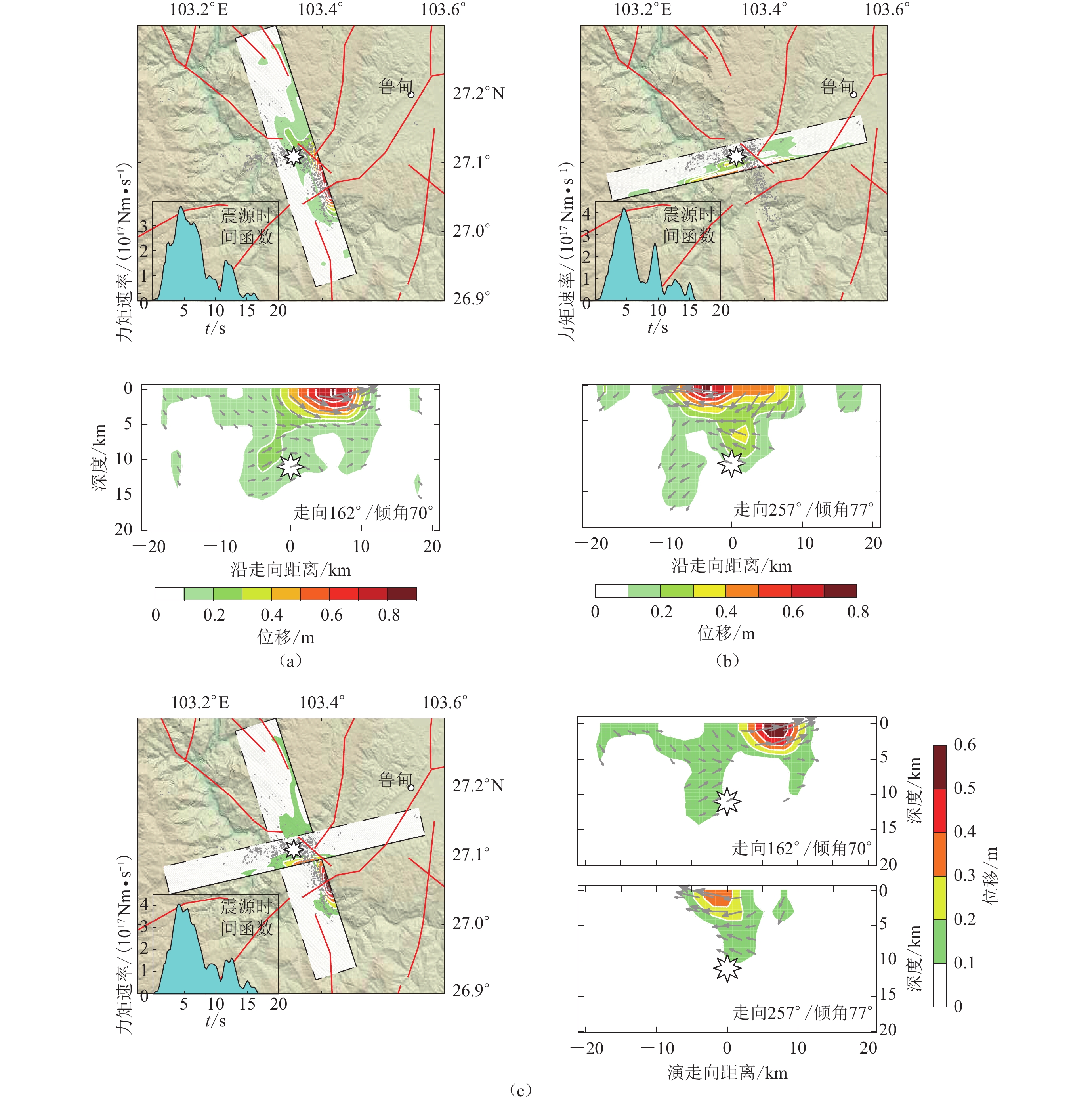

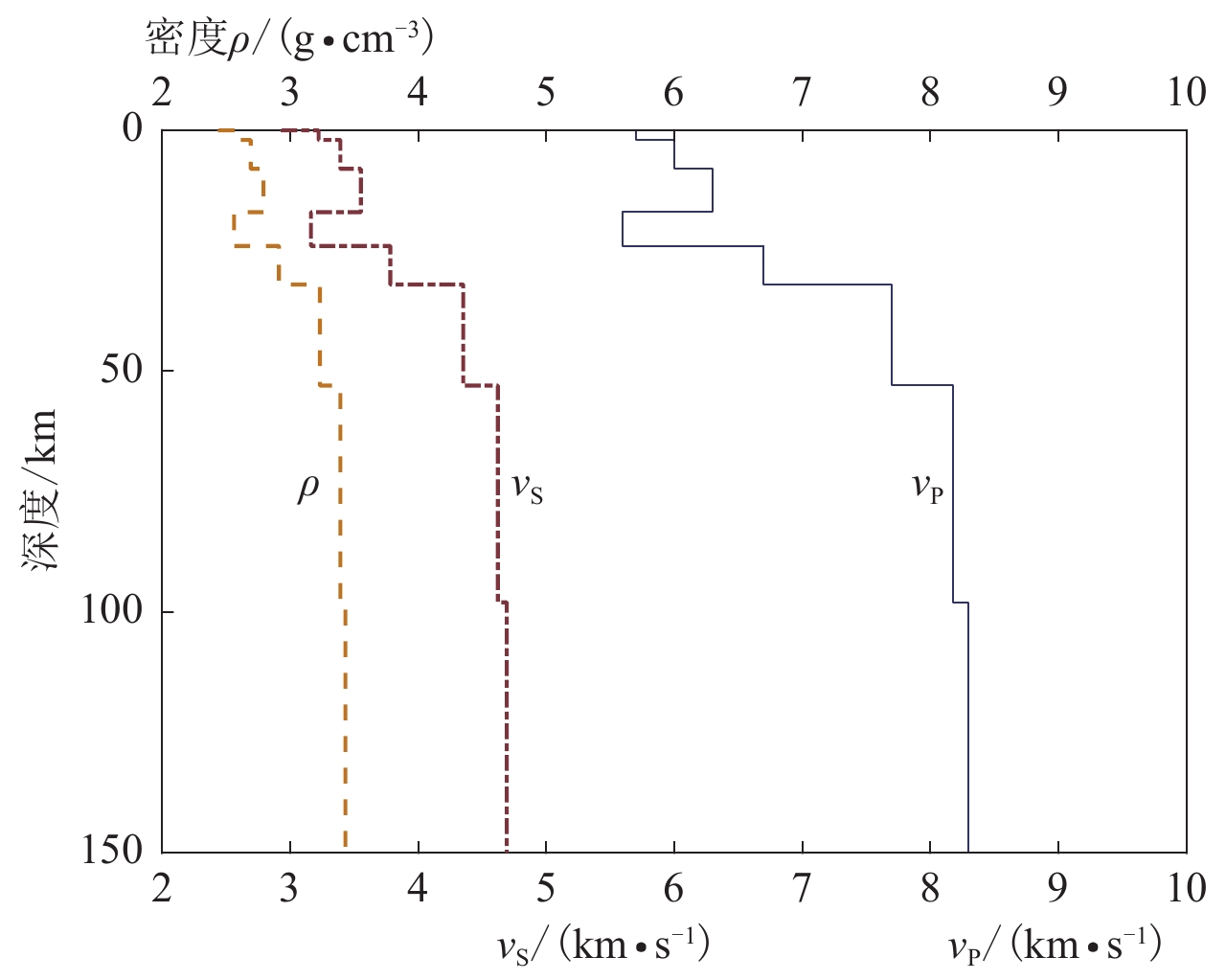

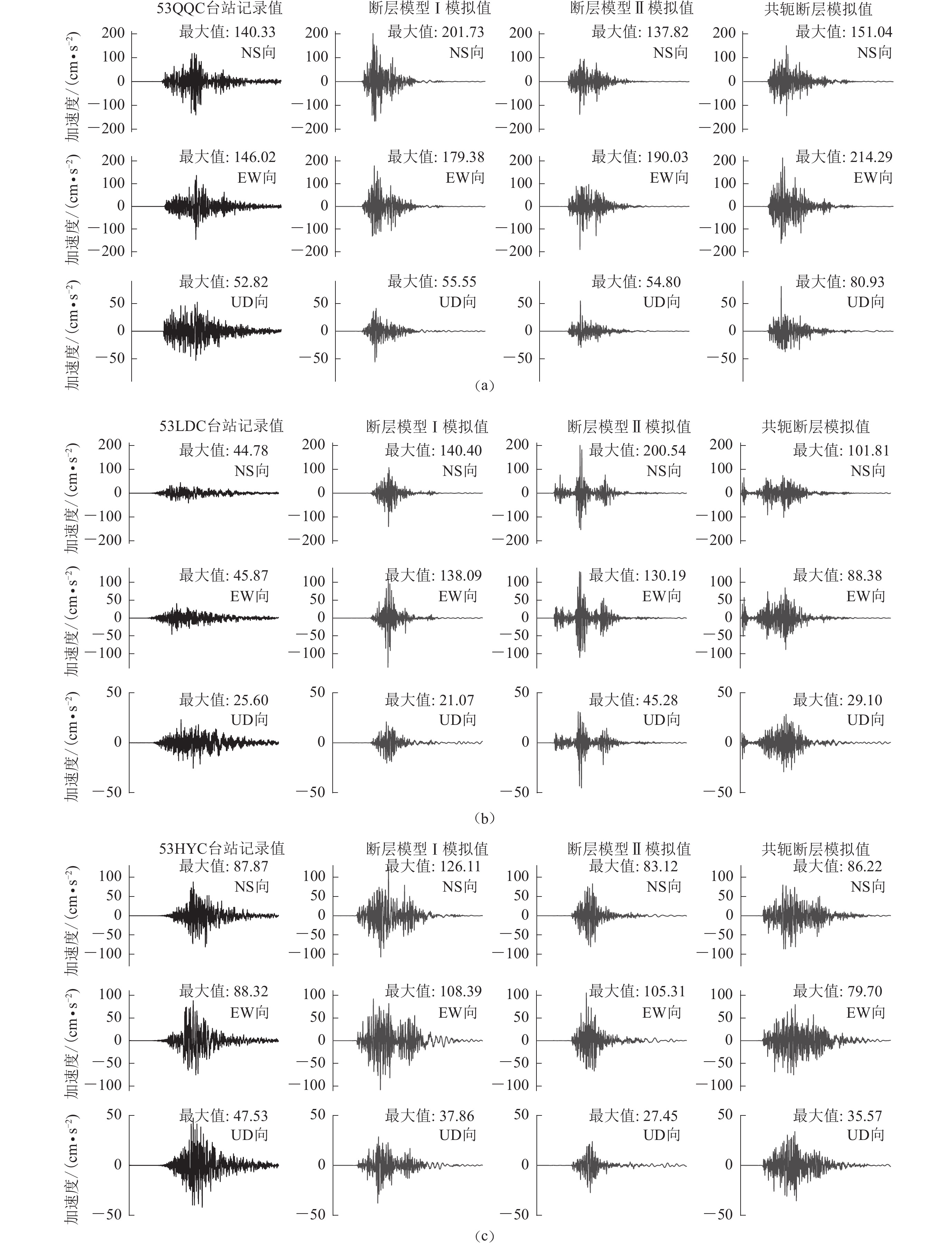

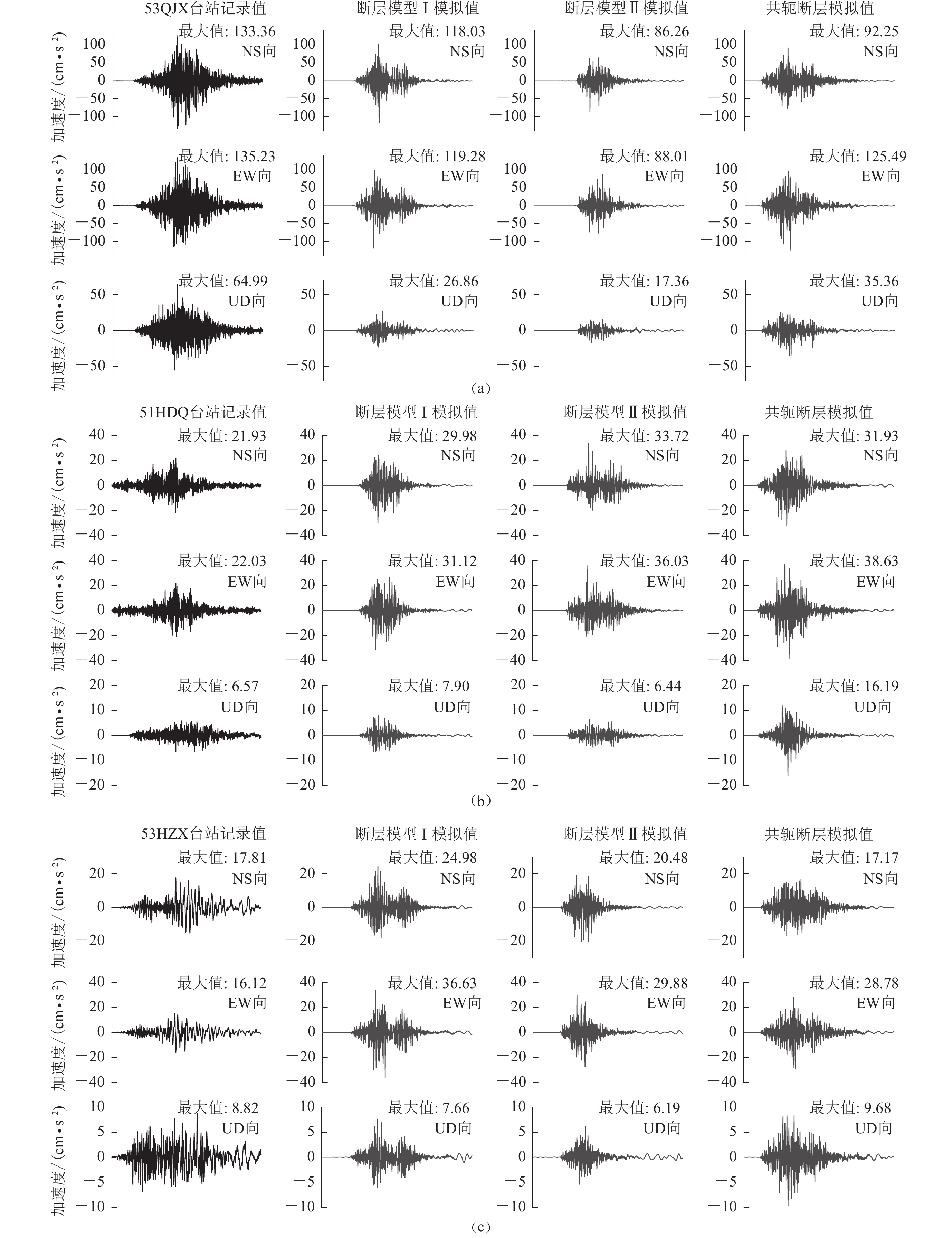

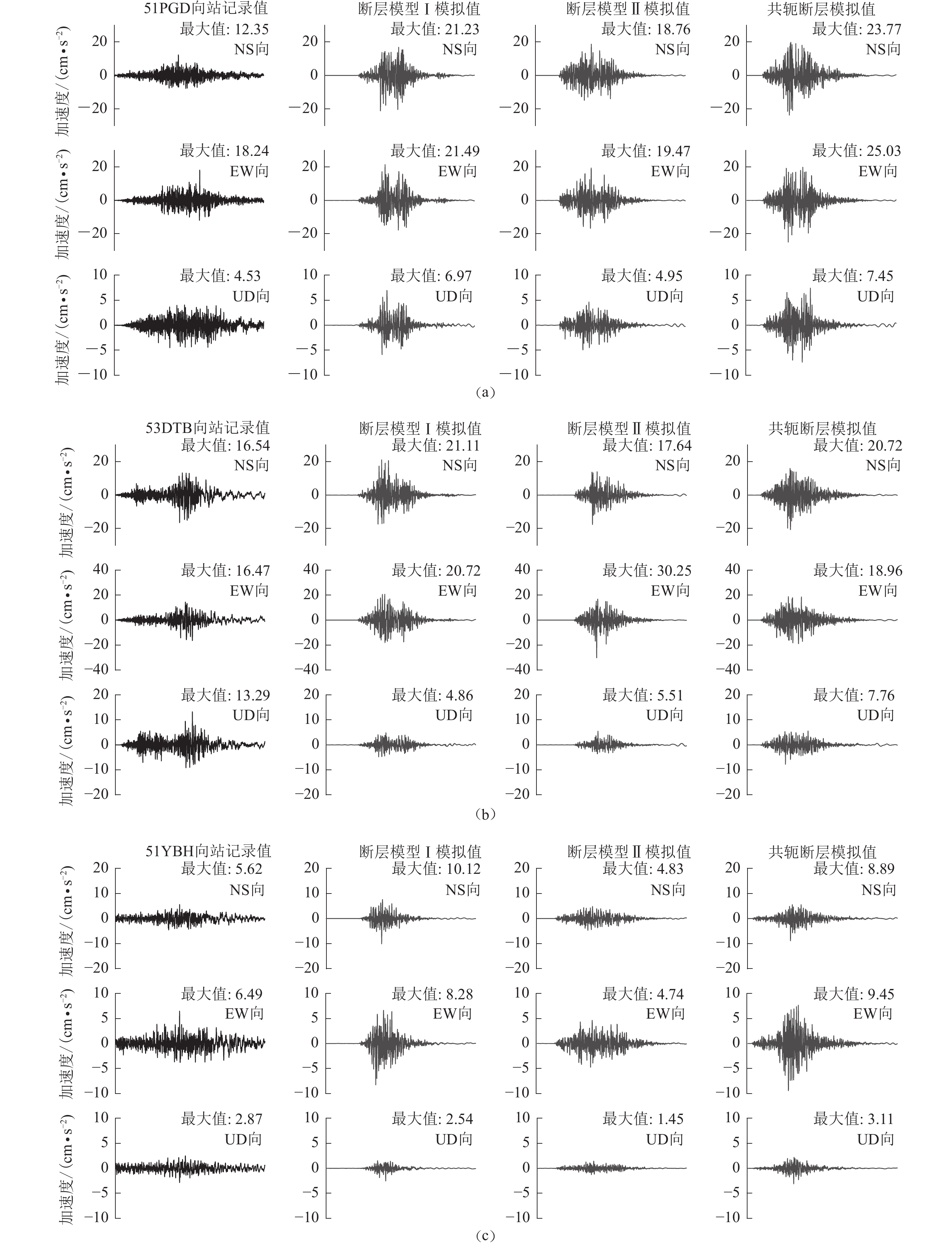

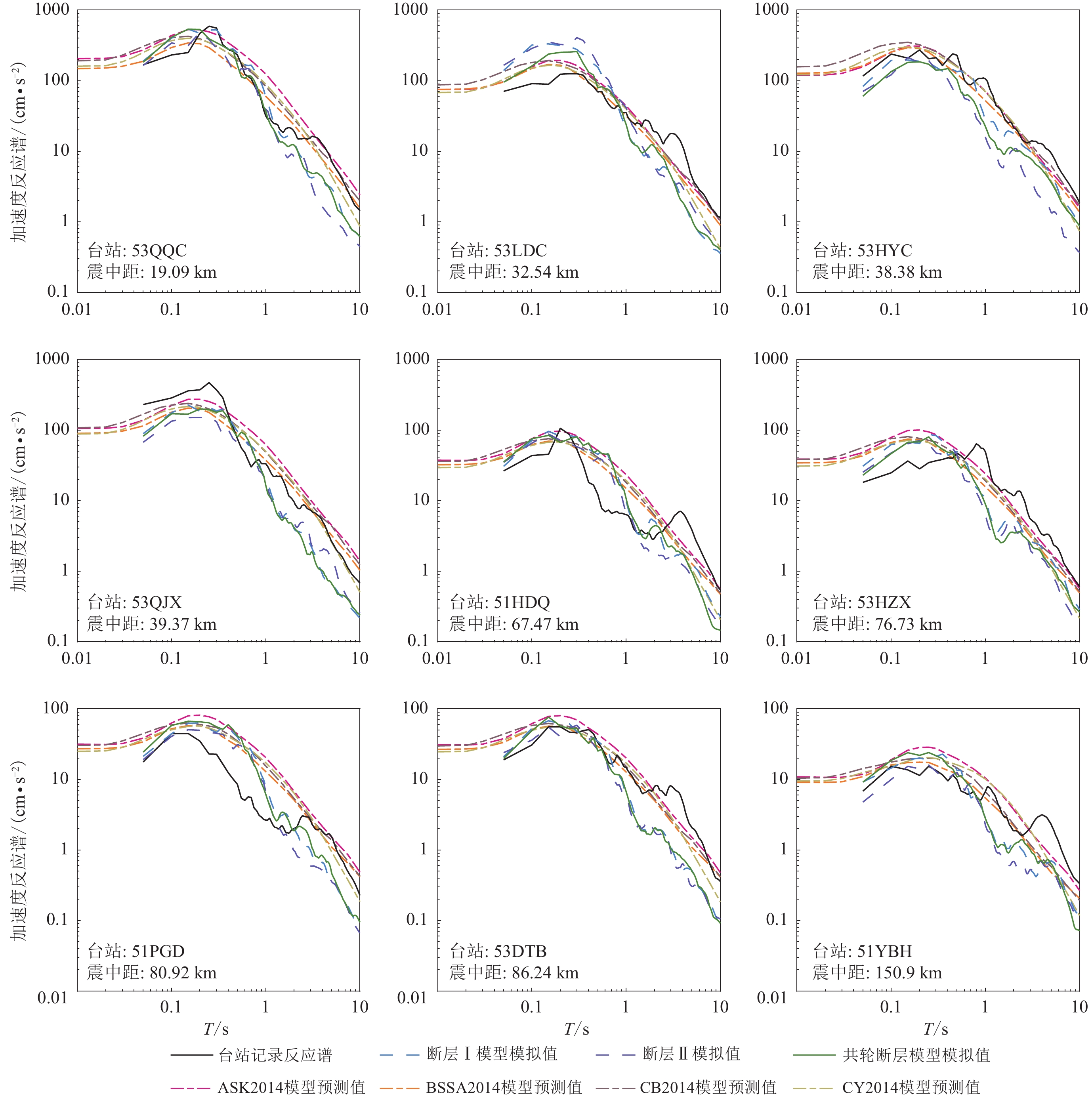

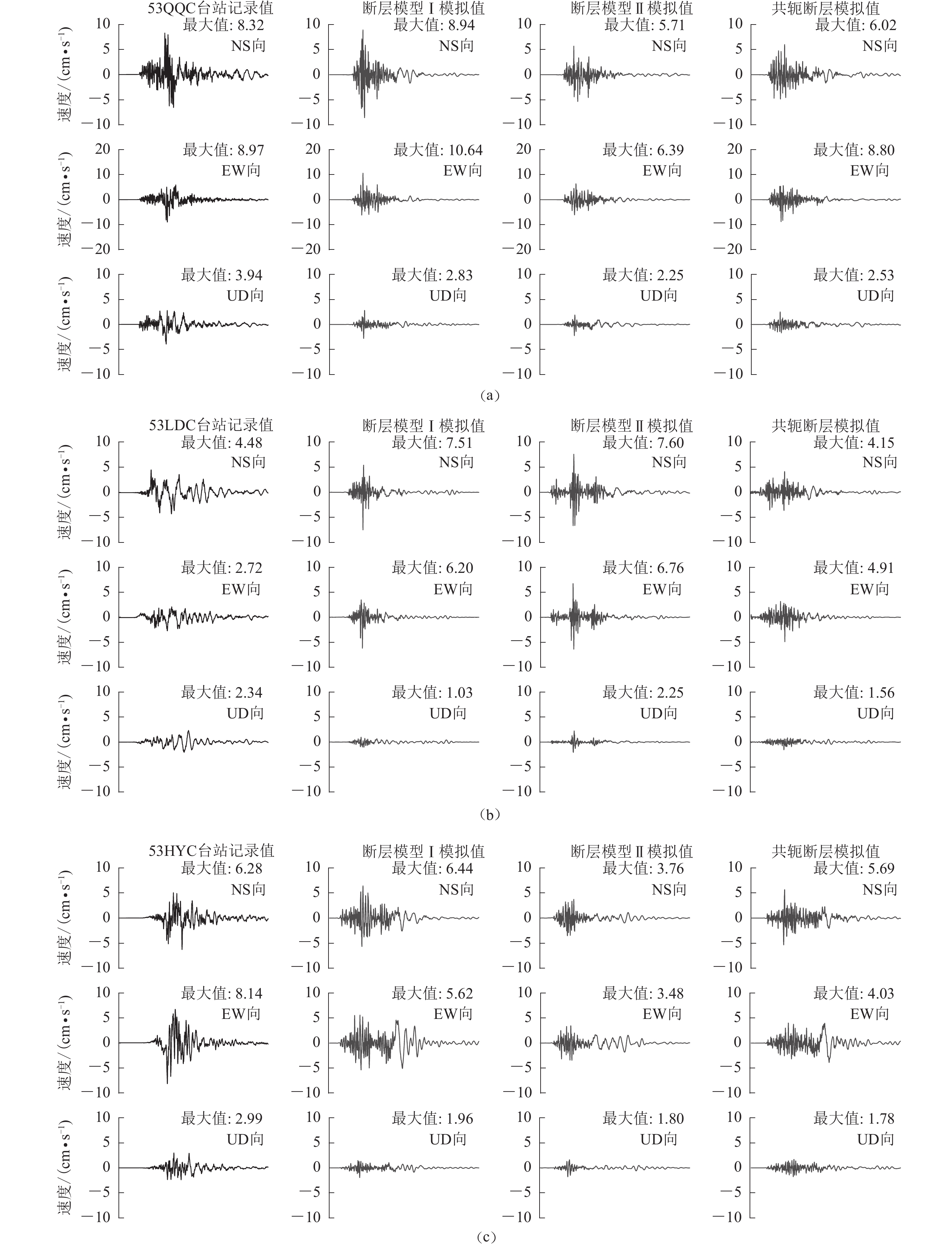

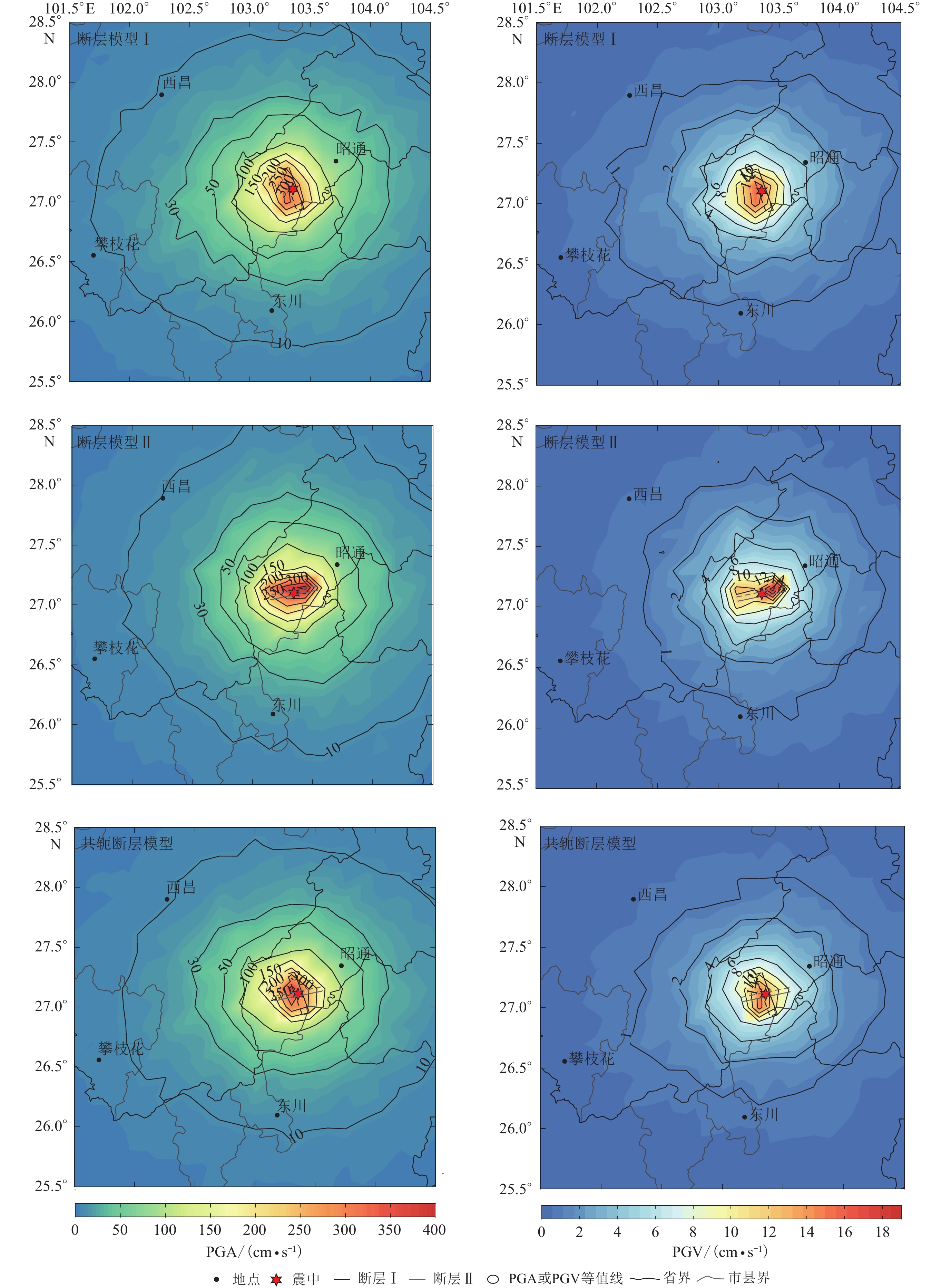

基于震源运动学模型,采用宽频带混合模拟方法,对2014年鲁甸MW6.1地震开展了考虑复杂震源破裂过程的地震动模拟,将代表性场点的模拟结果与实际观测的强震记录进行对比,分析了不同震源模型对场点强地面运动特征影响的差异。结果表明:就震源尺度有限的中等地震而言,地震矩相近的不同震源破裂模型对震中距稍远场点的地震动影响差异相对较小,而对近震源区场点的地震动特征影响差异则较为明显。此外,不同震源模型模拟的地震动参数空间分布结果显示,不同震源模型对地震动的空间分布形态具有显著影响。

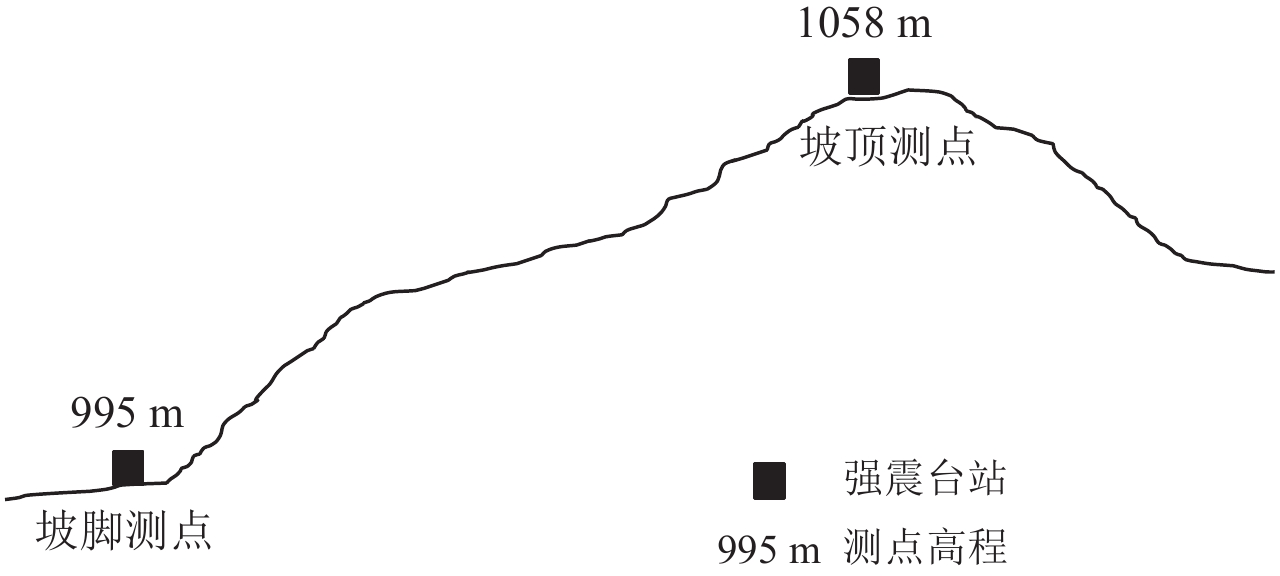

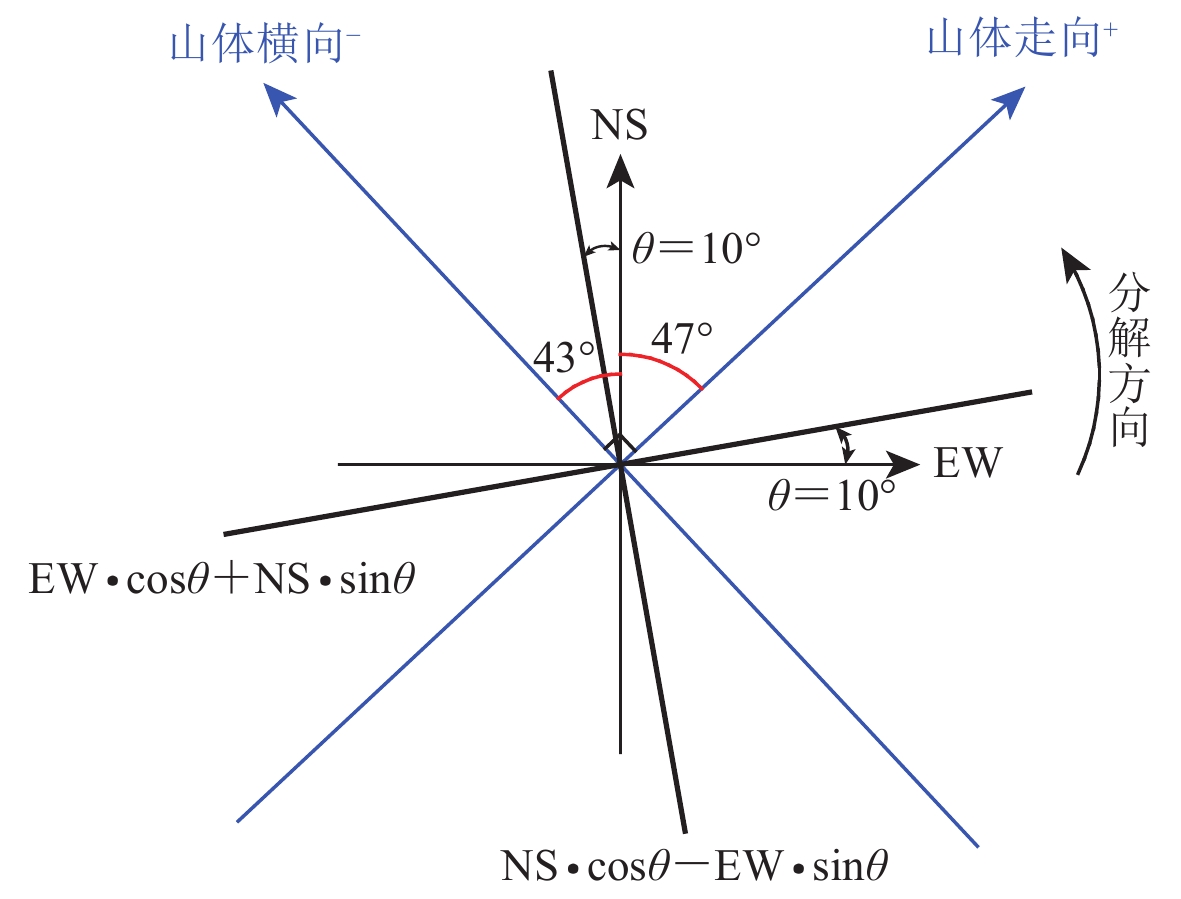

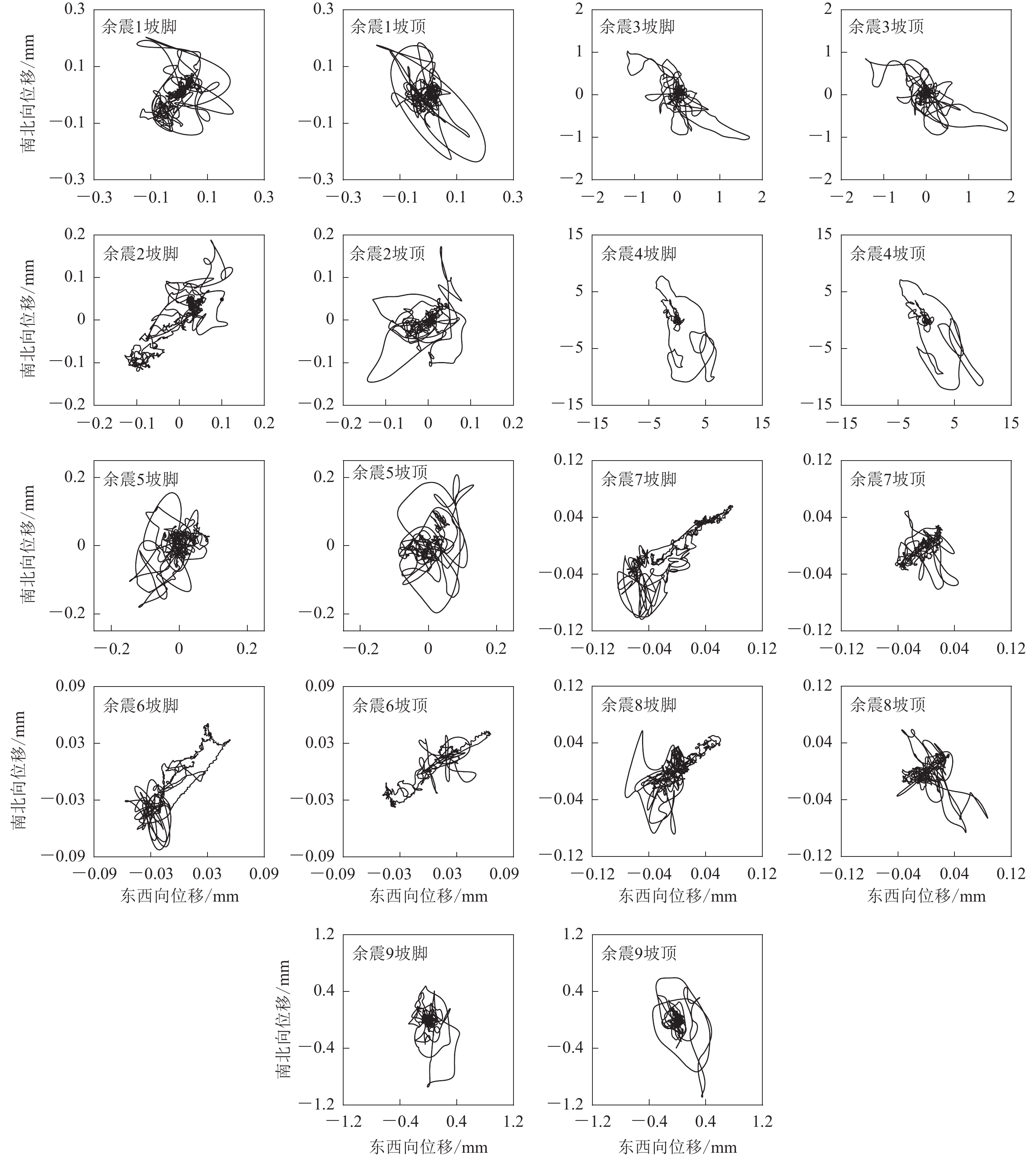

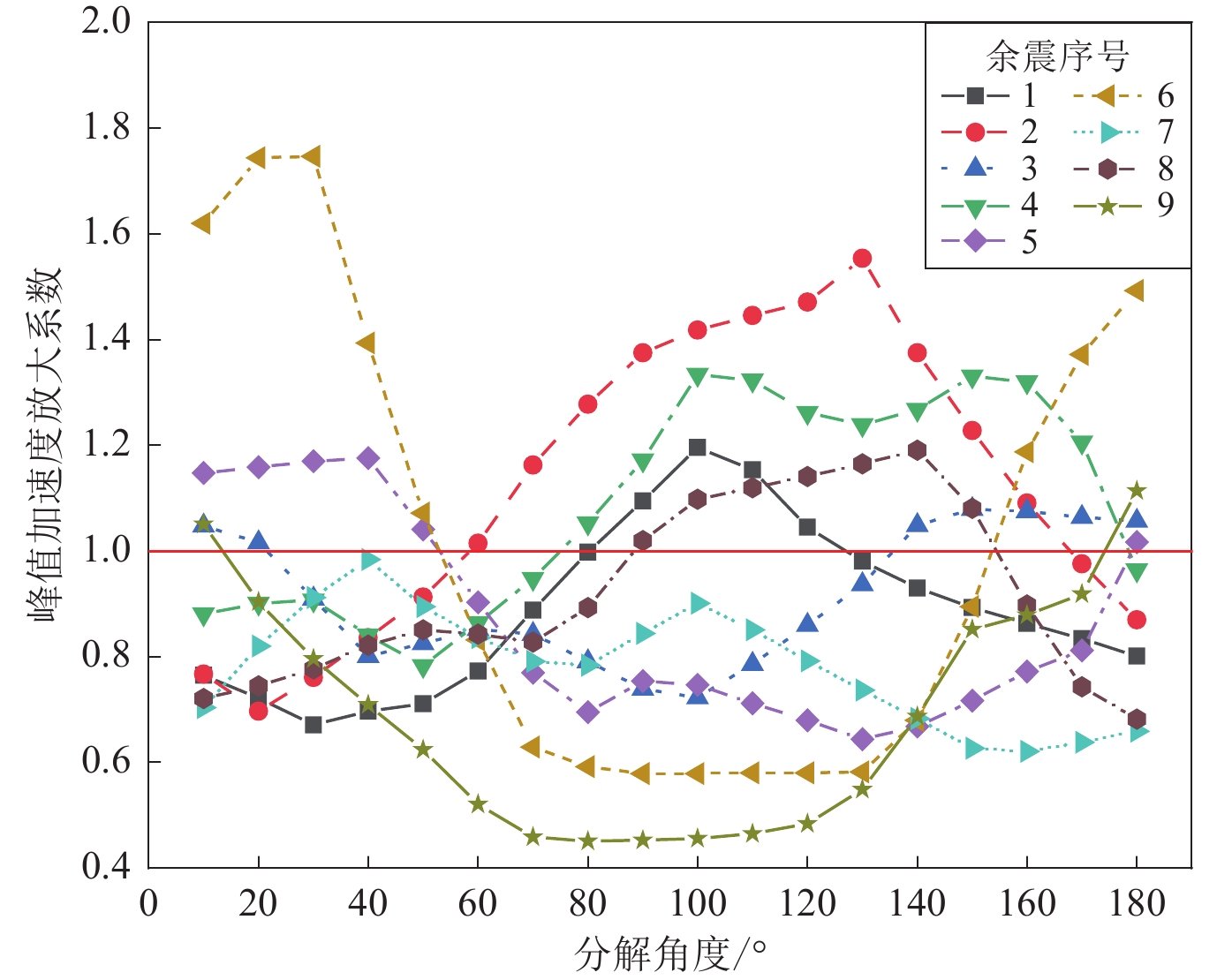

基于汶川MS8.0地震后在窦圌山坡顶和坡脚测点获得的9次余震记录,通过基线校正、滤波处理,得到各余震记录的傅里叶谱谱比及质点运动轨迹图,结果表明山体的自振频率具有多阶段性,其最大位移方位会出现在山体的横向或走向上,且山体存在偏振效应。将9次余震东西向和南北的水平向加速度时程以10°为单位进行分解得到324条新的时程曲线,基于分解合成后的时程记录,将坡顶与坡脚相同分解角度下的时程作比值,对其峰值加速度比和傅里叶谱谱比进行分析,结果表明二者最大值所在的方位均与山体最大位移所在的方位相同。结合9次余震坡脚测点的傅里叶谱分析可知,各输入地震动频率成分丰富的频段有所不同,低频段容易激发山体的低阶振型,导致山体在横向上发生偏振;高频段容易激发山体的高阶振型,导致山体在走向上发生偏振;当二者同时存在时,山体会同时产生低阶和高阶偏振效应。

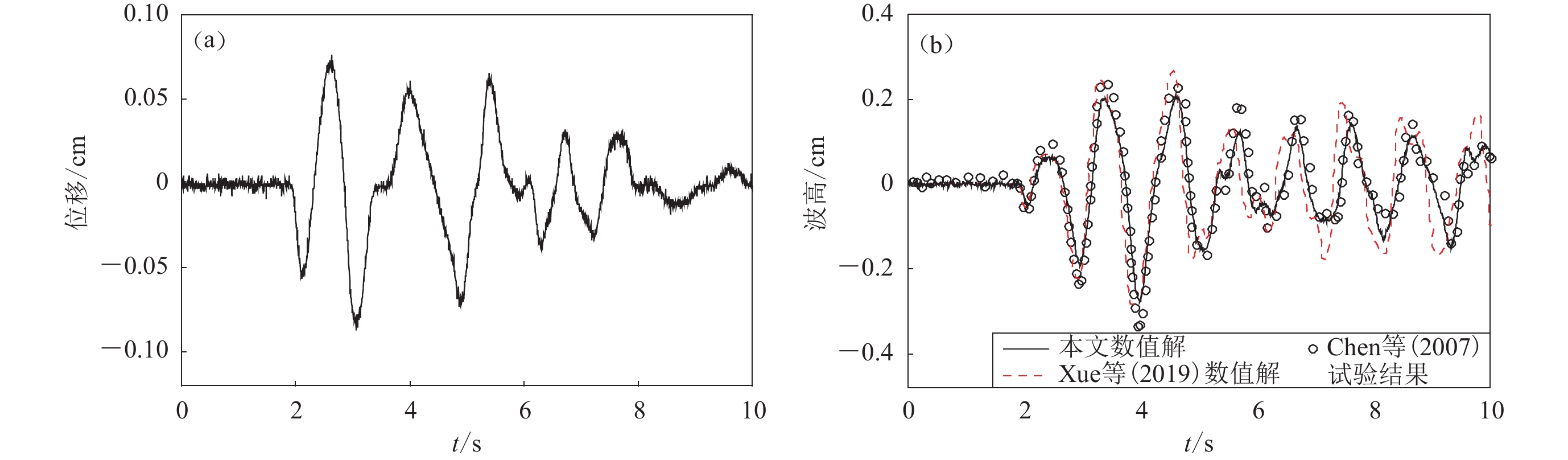

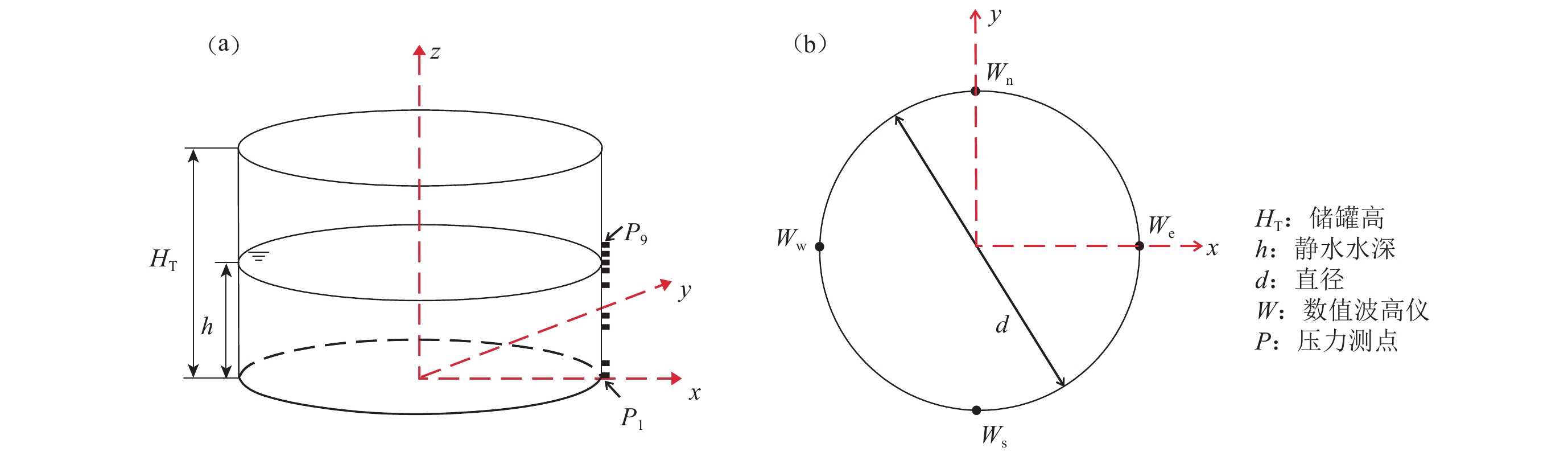

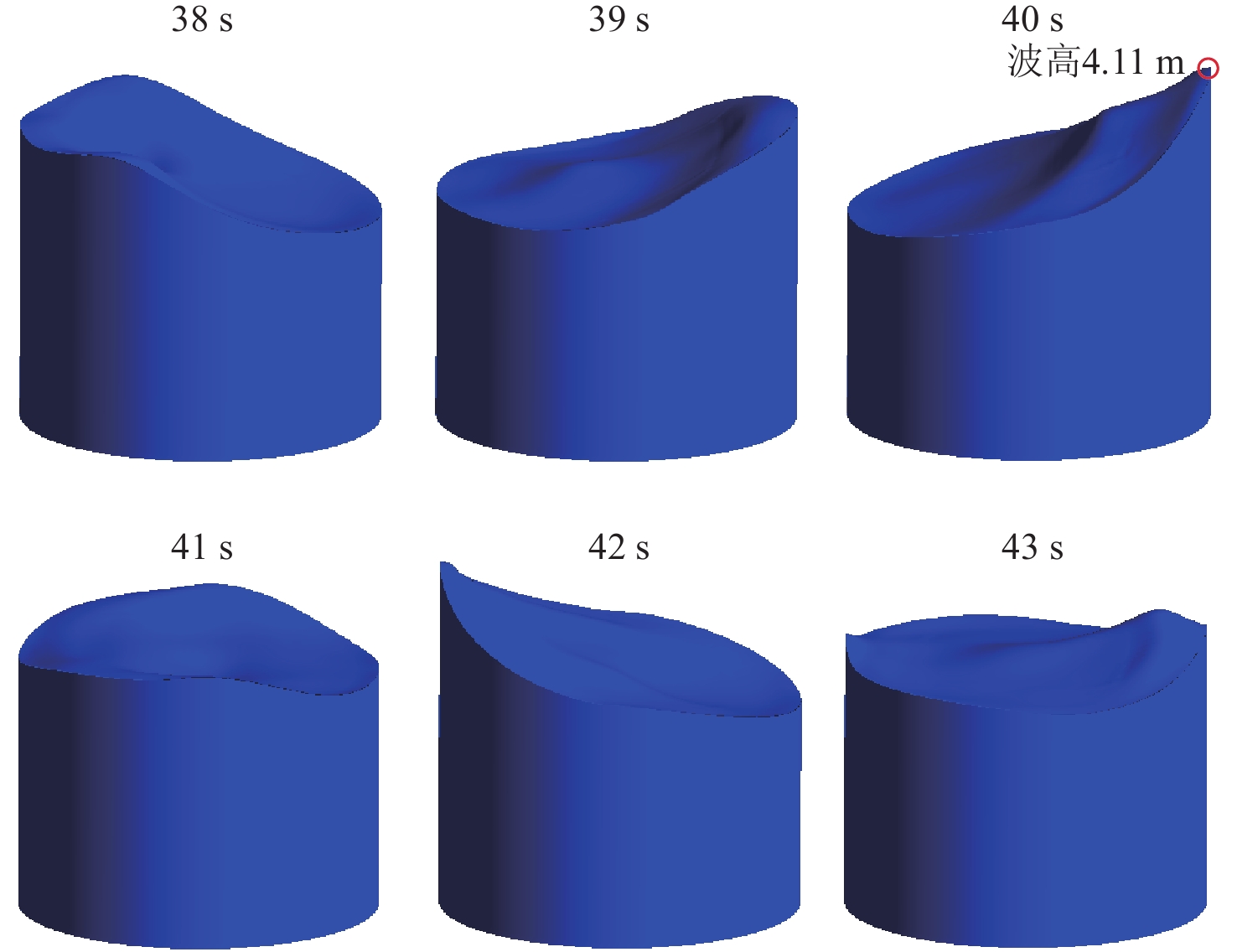

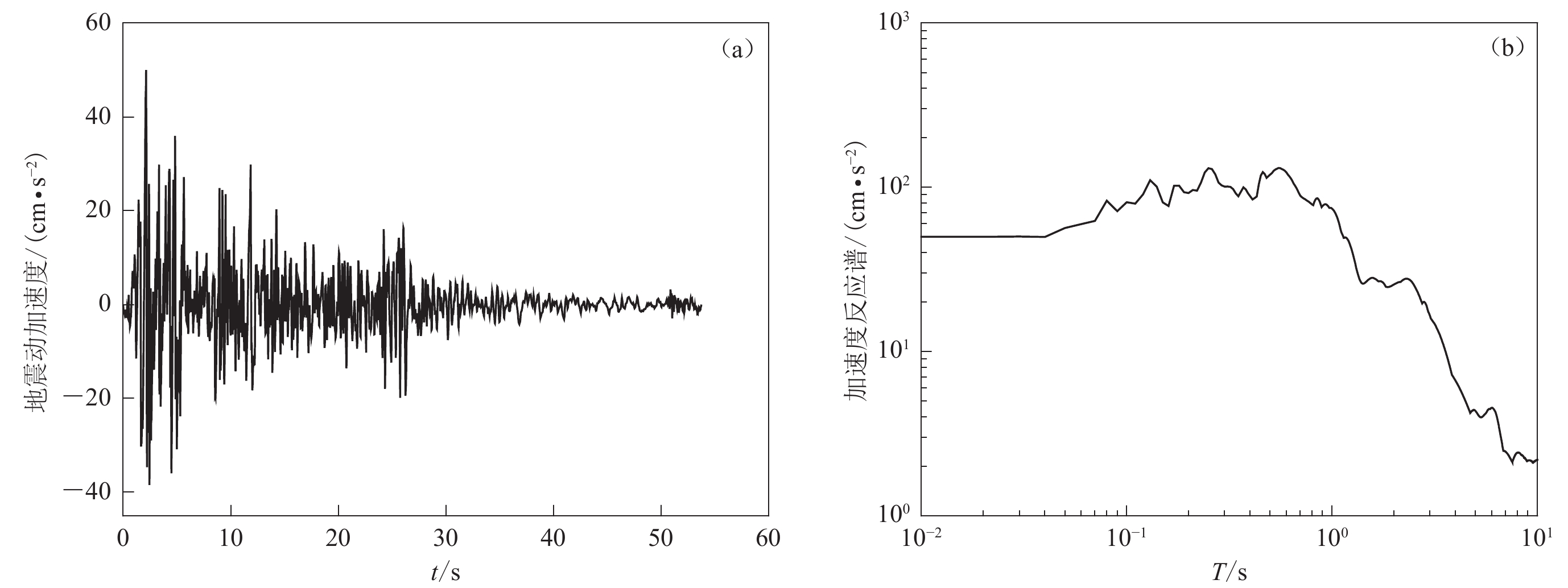

为了研究地震载荷下圆柱型储罐内液体的晃荡特性,选用15种典型的地震信号,采用计算流体力学软件Fluent进行数值仿真,以探究地震的频率、频率成分、峰值速度以及峰值加速度对晃荡波高和水动压的作用规律。结果表明:① 地震主频是影响自由液面响应的主要因素之一,当其接近储液的一阶固有频率时,会激发强烈的非线性晃荡现象,工程中应添加减晃装置;② 波高与地震峰值速度呈较强的正相关,并且低频成分的地震信号激发的波浪较其它频率成分的地震信号更为剧烈;③ 水动压在储罐上部呈对流模式分布,主要受地震主频和频率成分的影响,并与地震峰值速度和频率成分呈正相关;④ 水动压在储罐中、下部为脉冲模式分布,与地震峰值加速度呈线性正相关且下部的水动压增长速率明显大于中部。因此在抗震设计中,应加强罐壁下部的强度,尤其是峰值加速度较大的储罐放置场地。

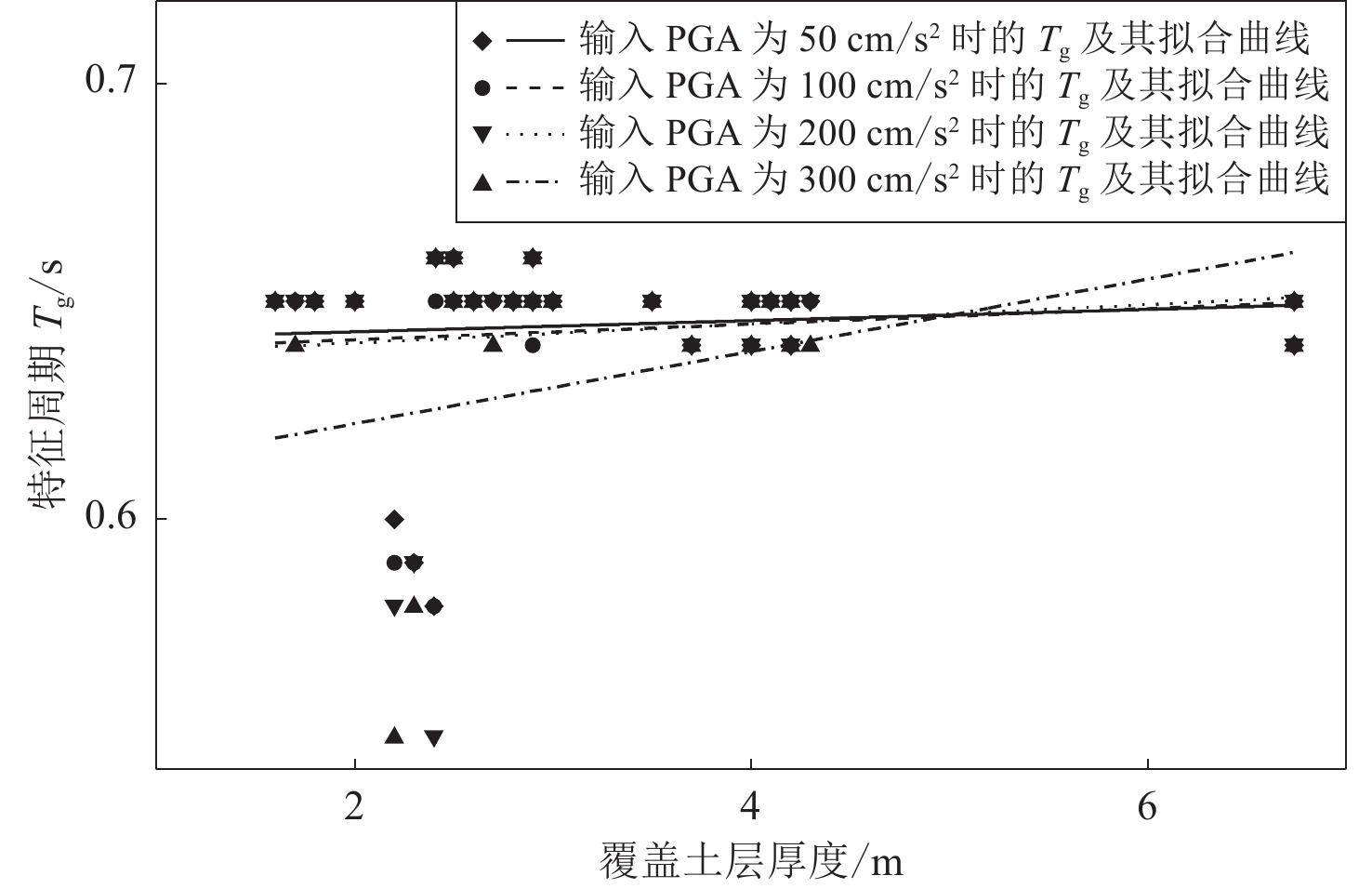

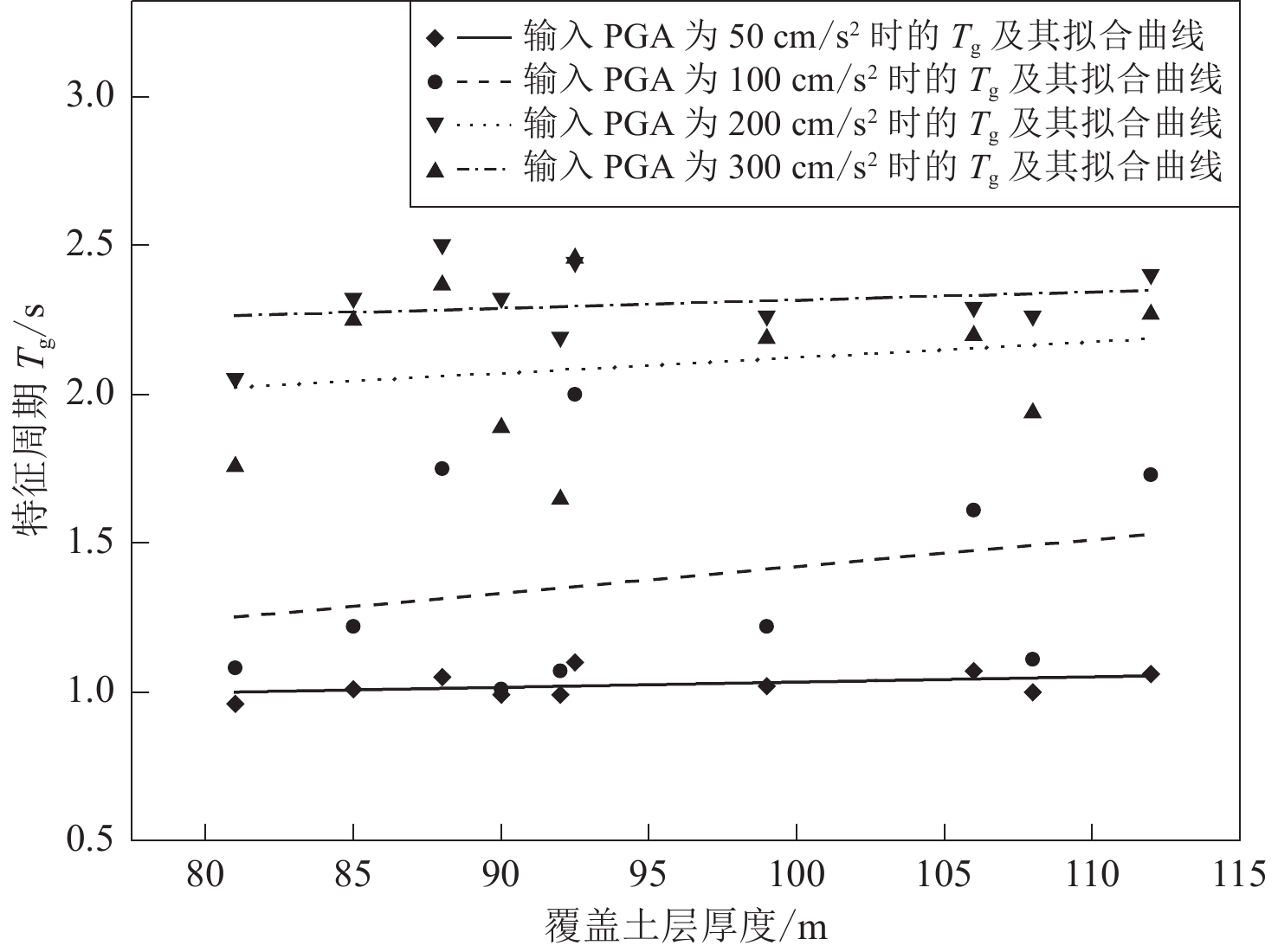

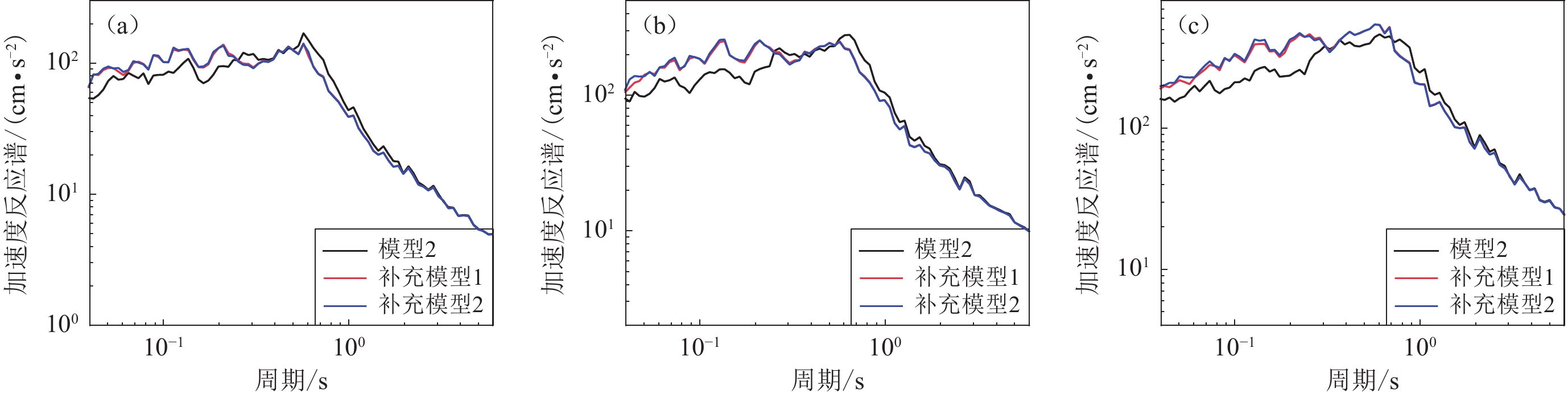

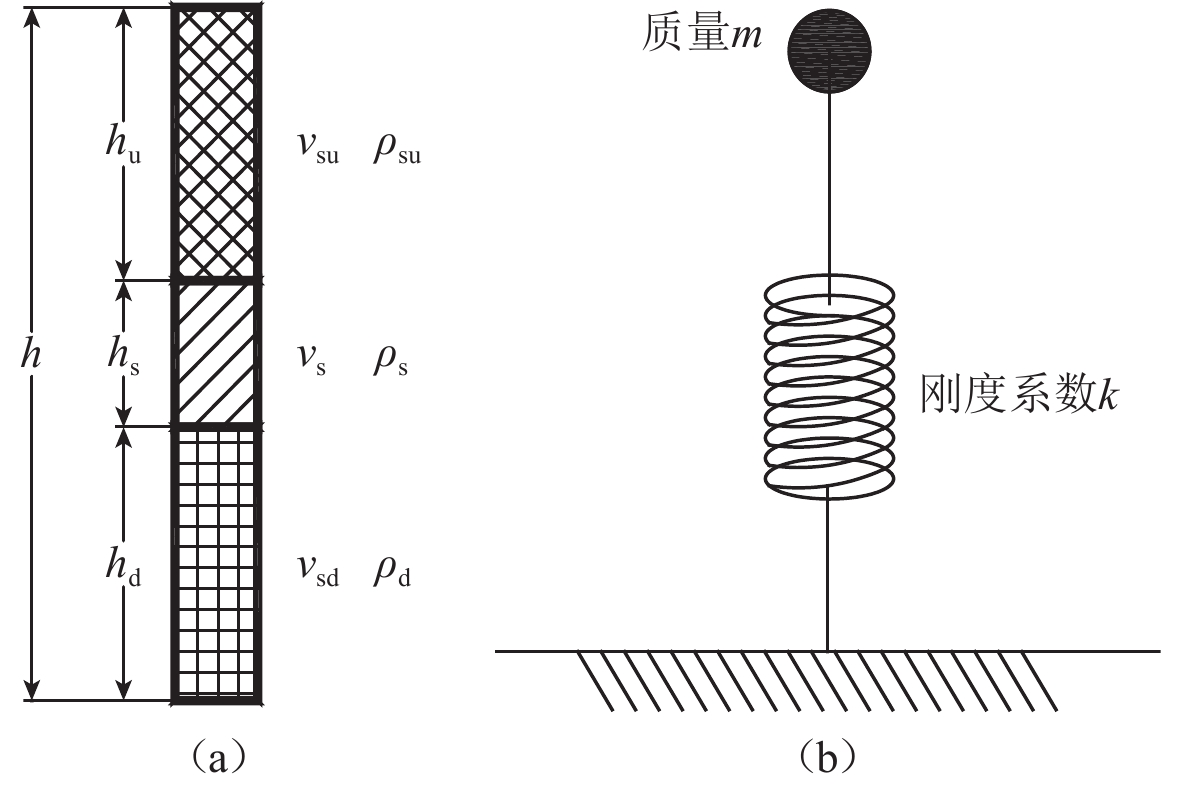

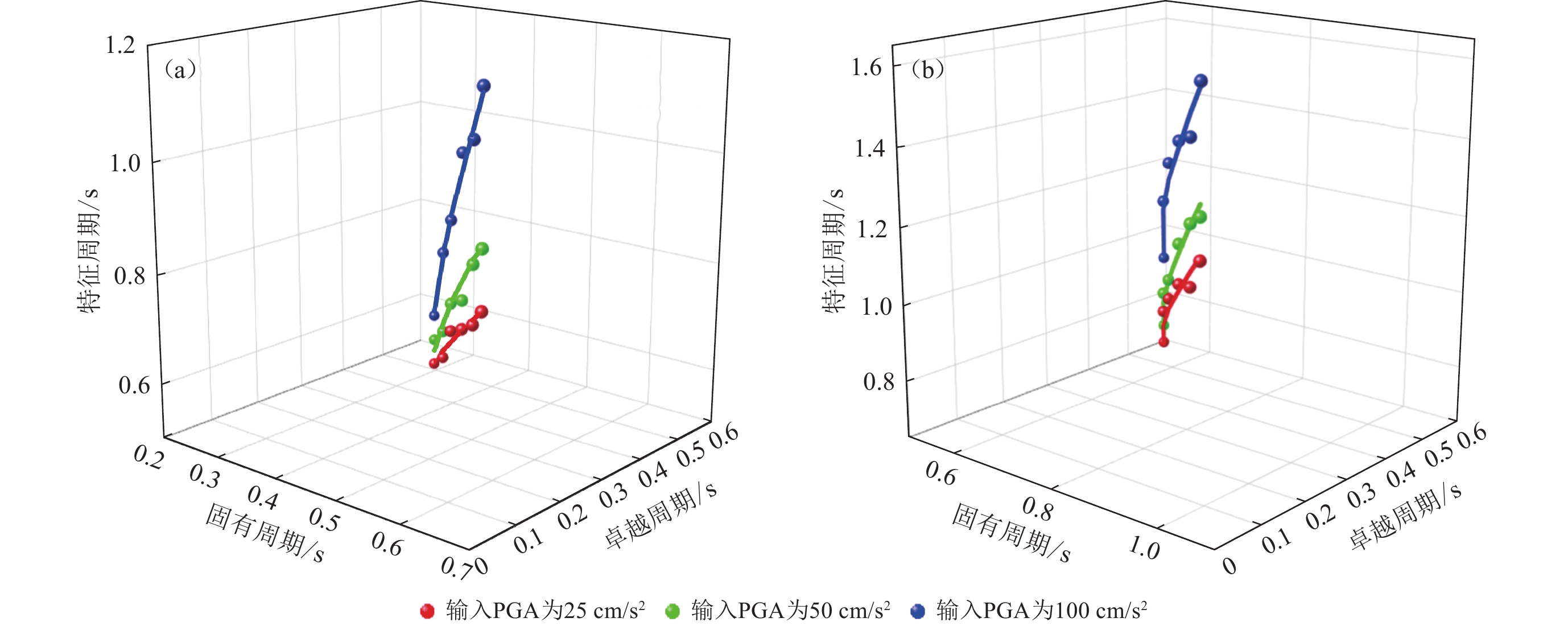

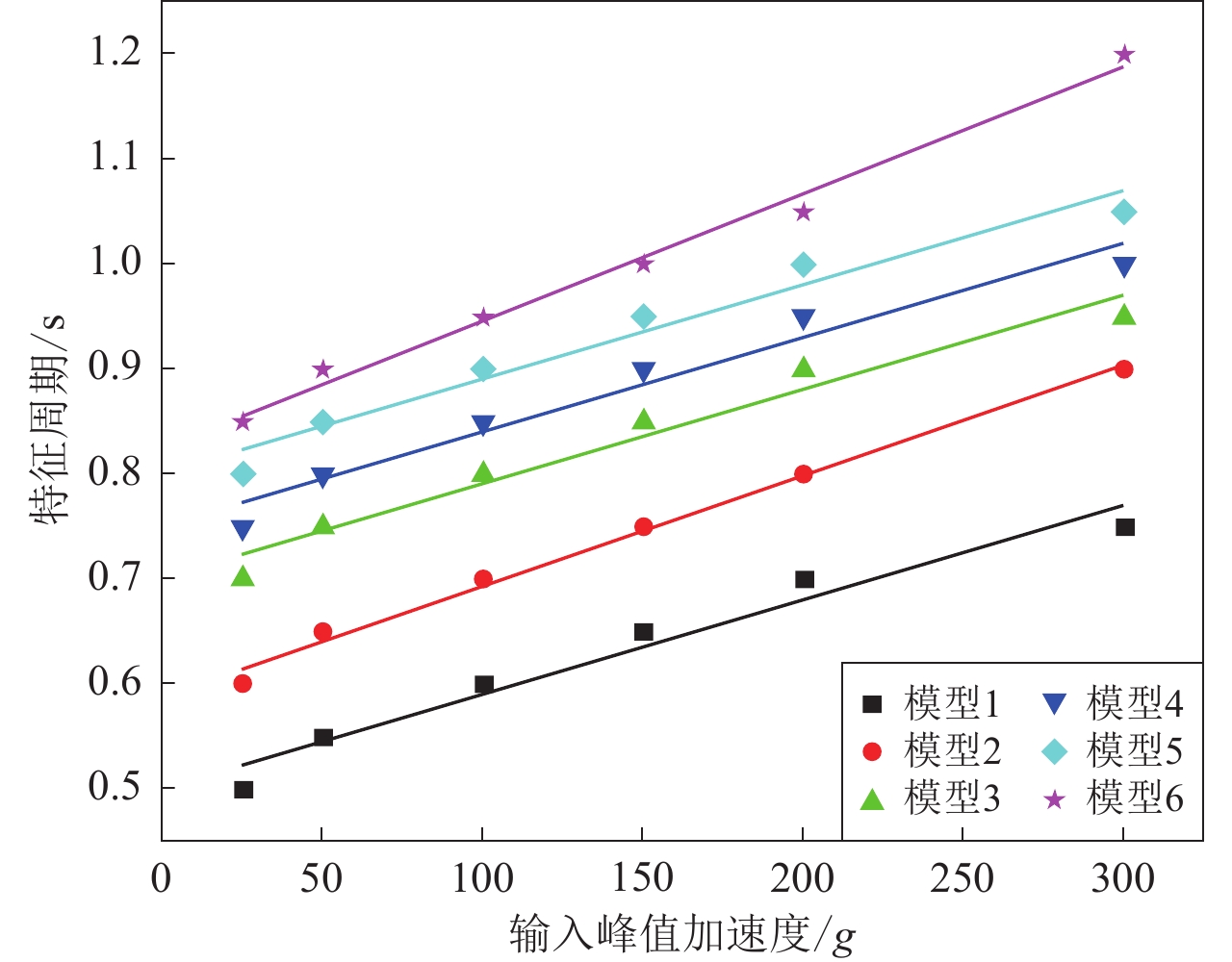

为探究不同场地类别对反应谱特征周期的影响,建立了包含四种场地类别的180个计算剖面,在现行 《建筑抗震设计规范》 GB 50011—2010中场地分类的基础上按照土的软硬程度进一步细分,以不同幅值的El Centro地震动作为输入地震动,采用一维等效线性化方法进行土层反应分析,计算得到场地地震动反应谱,规准化得到反应谱特征周期。结果表明:① 在同一类别场地中,随着等效剪切波速的增大,特征周期呈减小的趋势;② 在同一类别场地中,随着输入地震动强度的增大,特征周期也相应增大;③ 在不同类别场地中,输入相同的地震动,场地类别从Ⅰ类到Ⅳ类,反应谱特征周期逐渐增大。最后,根据细分后的场地类型给出了其反应谱特征周期建议值,并进行了验证。

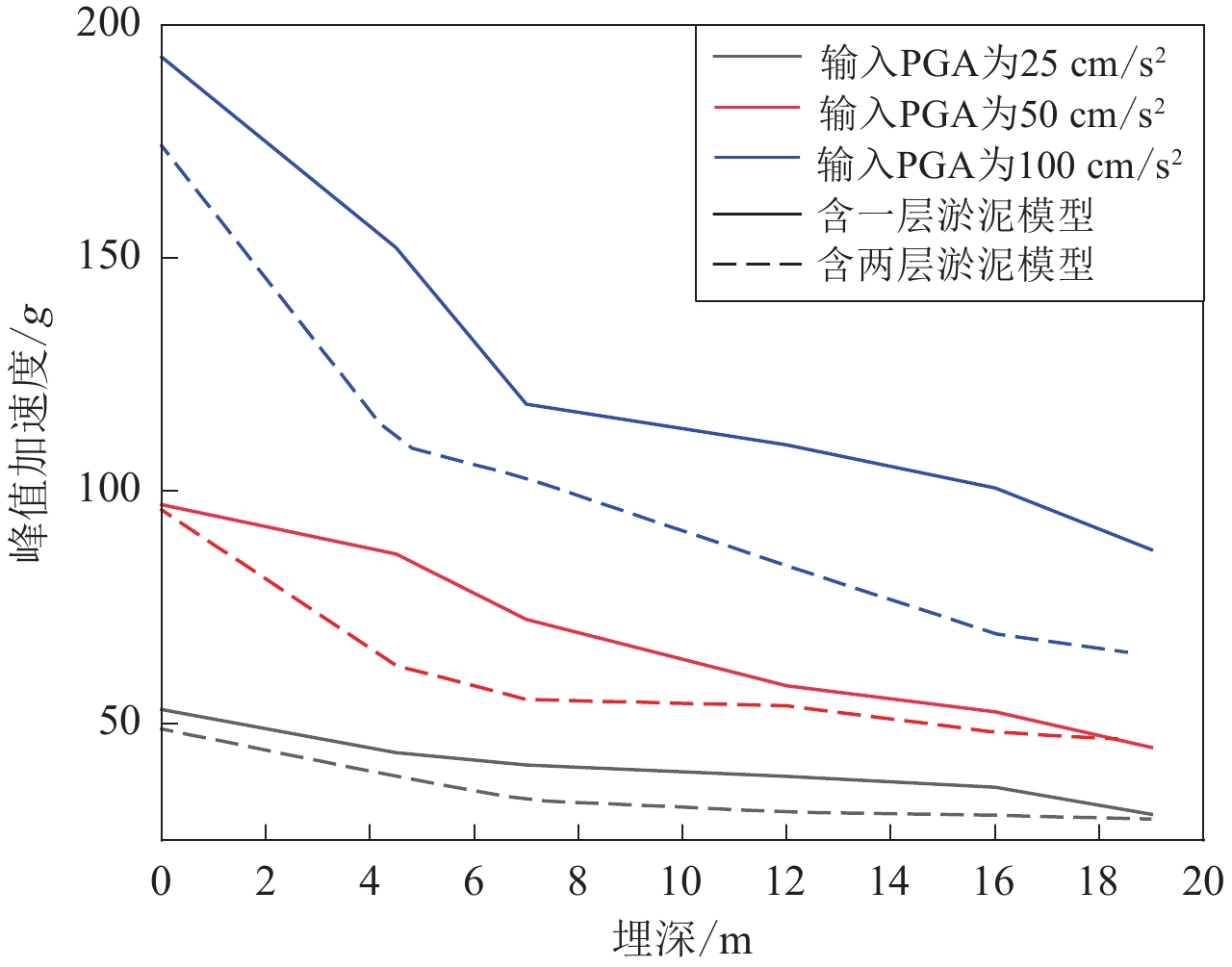

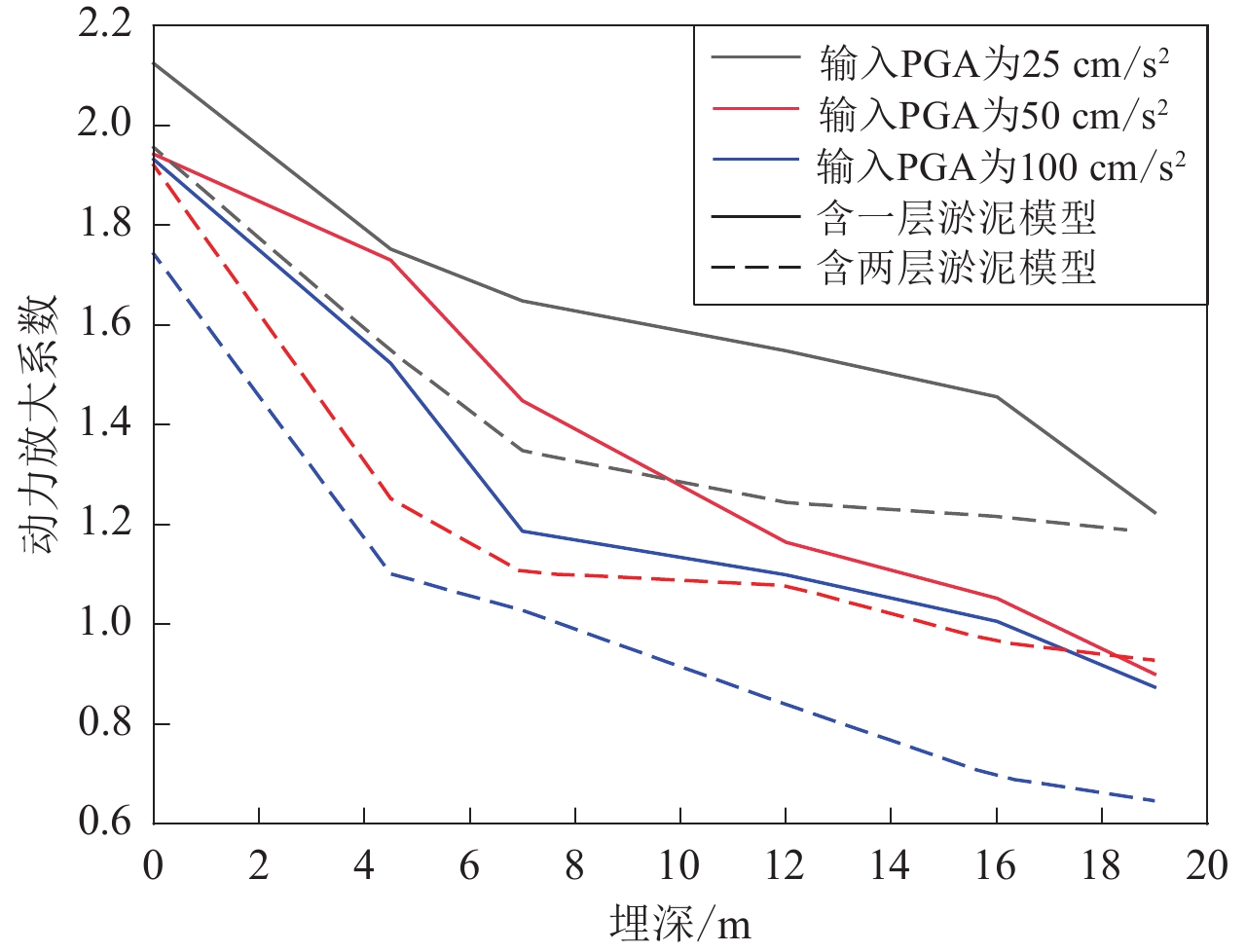

在分析场地条件对地震震害影响及国内外关于软弱土层对场地地震反应影响的基础上,采用实际含淤泥质土层场地资料,建立了12个含软弱土层的场地模型,在不同输入地震动水平下进行了场地地震反应一维等效线性化分析,讨论了软弱土层厚度和埋深对场地地震反应的影响。结果表明:随着软弱土层的埋深或厚度的增加,反应谱特征周期逐渐增大;输入地震动峰值增加,反应谱特征周期亦增大。继而依据软弱土层厚度、埋深及输入地震动强度对场地加速度反应谱特征周期的影响特征,提出了含软弱土层场地地震动加速度反应谱特征周期调整方法。

阅读排行

阅读排行 编辑部公告

编辑部公告 友情链接

友情链接 热门搜索

热门搜索